LOGOS et la contre culture de Montréal

LOGOS et la contre culture de Montréal

Entrevue avec Paul Kirby et Adriana Kelder, par Louis Rastelli et Alex Taylor

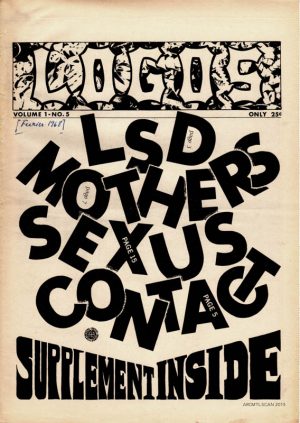

Lorsqu’on s’intéresse aux débuts de la contre-culture et des scènes artistiques underground et activistes à Montréal, on ne peut ignorer l’importance et l’influence du magazine LOGOS. Ce fut la contribution propre de notre ville à la presse indépendante qui émergeait à travers l’Amérique du Nord, au même titre que le Village Voice et le Georgia Straight. Ce milieu de l’édition entièrement nouveau donna une voix à la jeune génération du milieu des années 1960 qui ne voyaient pas leurs préoccupations politiques ou esthétiques reflétées dans le paysage médiatique terne et conservateur de l’époque.

Le présent projet « Montreal Underground Origins » est opéré par ARCMTL, le centre d’archives à but non-lucratif de la culture locale indépendante, qui considère sa série de magazines Logos comme faisant partie de la fondation même de ses collections liées à la culture de l’underground montréalais. Peu de temps après sa fondation en 1998, Archive Montréal a découvert des piles de magazines Logos dans l’arrière-boutique du plus ancien magasin de livres usagés de Montréal (Russell’s sur la rue St- Antoine), juste avant sa démolition qui laissa place à l’expansion du Palais des Congrès. Nichées parmi les piles de journaux du Vieux-Montréal des années 1800 et 1900, tels que Witness, Star et World Wide, les couvertures psychédéliques de Logos ressortaient vraiment du lot, en rupture totale avec tout ce qui était venu avant. Depuis, il est apparu évident que presque toutes les autres publications alternatives, underground ou de la contre-culture parues après Logos à Montréal et au Québec ont été inspirées et influencées de près ou de loin par le magazine.

À l’automne 2015, nous nous sommes assis avec l’éditeur fondateur Paul Kirby et sa partenaire Adriana Kelder à notre centre d’archive pour regarder d’anciens numéros avec eux et parler de la création de Logos et de leur expérience d’avoir vécu à Montréal à cette époque-là. Ce qui suit est une version éditée de la conversation, intercalée avec une transcription de la présentation de Kirby à la conférence d’octobre 2015, Contre-Culture: Existences et persistance à l’Université McGill, ainsi que des portions d’entrevues téléphoniques avec Kirby réalisées par nos collègues du Ghetto Mohawk en décembre 2014 pour leur numéro spécial dédié à Logos, disponible sur leur site Internet.

AK = Adriana Kelder

PK = Paul Kirby

LR = Louis Rastelli

AT = Alex Taylor

LR: Comment vous êtes-vous retrouvés à Montréal en 1966 ?

AK: Je suis allée à l’école à Lakeshore, à Beaconsfield. Je suis née en Hollande; mes parents ont émigré alors que j’avais 8 ans et sont arrivés à Montréal en 1956. J’allais à l’École des Beaux-arts lorsque j’ai rencontré Paul par l’entremise de mon plus vieux frère Robert Kelder, qui a écrit pour Logos. J’étais fraîchement sortie du secondaire quand j’ai commencé l’école des Beaux-arts; je pense que j’avais 19 ans. C’était comme un programme universitaire de 4 ans que je n’ai jamais complété avant de quitter la ville.

LR: Et qu’en est-il pour vous, Paul ?

PK: Je suis arrivé à Montréal autour de ’66. J’étais parti de l’Université de la Colombie-Britannique pour aller en Afrique du Nord, et puis j’ai séjourné à Vancouver avant de m’inscrire aux études supérieures en psychologie à McGill. Je suis devenu si désillusionné par l’étroitesse d’esprit en psychologie à McGill que je me suis lié d’amitié avec le chef du département de philosophie, car j’avais déjà obtenu un diplôme en philosophie. Chandra Prakas était un autre ami, un étudiant à la maîtrise en Littérature anglaise (il a par la suite enseigné longtemps en cinéma au Collège Vanier), il était aussi très impliqué contre la guerre du Vietnam, les droits des Palestiniens et les activités défendant les droits humains à Montréal. On a fait des propositions au gouvernement libéral, nous avons même rencontré quelques ministres pour nous entretenir au sujet de la position du Canada au Vietnam. Nous avons découvert qu’ils s’engageaient envers une cause en public, mais qu’ils se désistaient par la suite de tout type d’engagement. Durant ce processus, nous sommes entrés en contact avec Laurier Lapierre, le journaliste de CBC qui animait l’émission « This hour has seven days». C’était l’une des meilleures émissions de nouvelles à la télévision. Un collègue de la maîtrise, John Grey, était un correspondant—il se peut qu’il ait été impliqué dans le manuel étudiant radical de McGill (que nous avons publié sous le format PDF ici). L’émission fut retirée des ondes car considérée trop radicale. En tout cas, le chef du département de la philo à McGill et moi ont fait venir Noam Chomsky à McGill. Il est venu et a parlé aux départements de psychologie et de philosophie combinés. La conférence fut une incroyable destruction de behaviorisme académique qui regnait depuis 30 ans à McGill!! Et de façon prononcée, les expériences au Allan Memorial avec la CIA. C’était beau à voir.

Nous avons eu un certain nombre de rencontres privées avec Chomsky, lui révélant nos plans consistant à rassembler une poignée d’intellectuels, d’artistes et d’écrivains, et à aller travailler dans les champs du nord du Vietnam. Il m’a immédiatement fait remarquer que ce serait faire un cadeau aux forces américaines, parce qu’elles ne feraient que lâcher quelques bombes et tuer d’un seul coup tous les opposants à la guerre du Vietnam. Il a suggéré plutôt d’ouvrir une auberge pour conscrits réfractaires et résistants de guerre à Montréal, ce qu’on fit. Ça s’appelait la Maison Gandhi, sur St-Antoine au niveau d’Atwater, nous l’avons mis en place en collaboration avec un homme dénommé Nardo Castillo.

Il était un des principaux protagonistes du monde anarchiste espagnol, impliqué dans le Club espagnol et probablement l’enfant d’un anarchiste espagnol de la guerre civile.

Les conscrits réfractaires représentaient en fait une assez petite communauté et, vous savez, c’était difficile à l’époque de trouver des Montréalais anglophones qui étaient contre la guerre. Sur une période d’environ six mois il y avait probablement autour de 100 personnes qui sont venues à Montréal en tant que résistants de guerre. Plusieurs d’entre eux étaient artistes, photographes, designers graphiques, et écrivains qui, pour des raisons variées, venaient au Canada pour résister la guerre ou pour échapper aux griffes du système de conscription.

Nous avons tous réalisé que nous avions cet incroyable bassin de talents et à cette époque, nous souhaitions réellement commencer quelque chose qui puisse déclencher, enflammer tout ce qu’on avait, et ça c’était Logos.

Logos a subi un bon nombre de transformations, mais au début nous croyions réellement aux principes de démocratie participative, et au fait que les choses pouvaient changer si les gens étaient juste rationnels. Nous étions de jeunes idéalistes. À l’époque, Lester Pearson avait réalisé que le Québec était un creuset bouillonnant de soulèvement potentiel alors il a trouvé trois ou quatre intellectuels québécois, l’un d’entre eux était Trudeau, un autre, Marchand et Chrétien et Lapierre…

AK: Et aussi René Lévesque.

PK: Ouais ! Pearson était un gars très intelligent et il souhaitait vraiment coopter le mouvement québécois. Marchand était le ministère nouvellement désigné, fraîchement élu et il a fait un discours quelque part au Canada—un discours très anti-américain—sur la manière dont le Canada devait se retirer de toute implication dans les combats des États-Unis au Vietnam. Alors Chandra et moi avons dit : « Fantastique ! Rencontrez-nous pour le lunch et nous travaillerons avec vous là-dessus ! Vous avez ici deux étudiants des cycles supérieurs et nous nous défoulerons avec vous. »

Nous l’avons effectivement rencontré pour le lunch, et c’était le virage de 180 degrés le plus incroyable. Il avait été foudroyé après son discours par Pearson et quelques autres Libéraux doctrinaires. Il a dit : « Tu ne peux pas t’approcher de ces idées. Nous ne voulons pas dénoncer nos frères du Sud. » Alors Chandra et moi sommes restés tout simplement effarés. C’était un autre de ces pivots où notre naïveté a fait un tour supplémentaire et la roue a tourné un peu plus. C’était l’une des autres raisons pour créer le journal, parce que nous savions qu’au Canada, il n’y avait pas de source de ferveur politique anarchiste nulle part. Les autres journaux étaient plus orientés vers les drogues et la musique, nous nous sommes impliqués dans la musique et le psychédélisme et des choses comme ça mais nous étions toujours en train de pousser l’agenda politique autant que nous le pouvions. Par conséquent, nous étions toujours à risque de nous faire pincer par les autorités!

Je vivais encore dans le Gandhi House lorsque nous avons commencé le journal. C’était énorme, une vieille maison à deux étages infestée de cafards sur St-Antoine.

AK: C’était très ghetto.

PK: Le secteur commençait à être habité par des artistes et écrivains qui se faisaient repousser vers la périphérie. J’ai appris l’existence de l’endroit grâce à un sculpteur qui vivait directement de l’autre côté de la rue. C’était grand, et nous pouvions loger beaucoup de monde, il y avait une immense cuisine. Les conscrits réfractaires et les résistants ne sont pas restés très longtemps, beaucoup d’entre eux se sont installés je suppose dans ce qui est aujourd’hui le Mile-End. C’était bon marché comme pas possible. Nous sommes restés là jusqu’à ce que l’on déménage sur la rue Coloniale.

LR: Est-ce que quelqu’un l’a maintenue après que vous ayez déménagé ?

PK: Je dois dire, je ne pense pas. Chandra n’était pas très impliqué avec le Gandhi House, mais c’est dans le premier numéro de Logos…

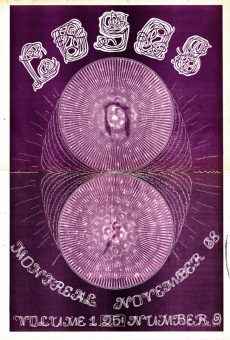

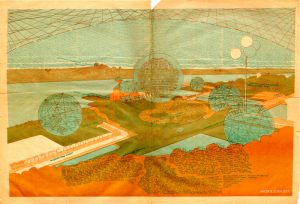

C’était le début, à cette époque, de la presse underground. Il y avait le Berkeley Barb, The Village Voice, The LA Free Press, et quelques autres. Nous avons formé un comité de cinq personnes, parmi lesquelles se trouvaient Chandra, Robert, le frère d’Adriana, John Wagner et Alan Shapiro, et nous avons lancé une première édition à l’automne 1967. John était notre artiste de couverture et a réalisé quatre ou cinq couvertures dans les premiers temps du magazine; il est éventuellement allé en Arizona pour se concentrer sur son art. Chandra est lui aussi devenu moins impliqué, puisqu’il faisait son Doctorat. Pendant ce temps, j’avais quitté McGill, alors le projet de journal est tombé dans les mains de Robert et moi-même.

Tout de suite après le premier numéro, nous avons acquis un loft au 3666 Saint-Laurent, au-dessus d’une boulangerie. Je pense que nous avons sorti trois ou quatre numéros à partir de ce loft, et puis nous avons loué un duplex au coin de Coloniale et Prince-Arthur, juste à côté d’une poissonnerie. Nous avions le bureau dans le sous-sol et des logements sur les autres étages. C’était la première fois que nous emménagions tous ensemble, alors c’est devenu connu comme la Maison Logos.

AT: (feuilletant les pages du premier numéro de Logos) Il y a une publicité de Le Château à l’intérieur.

PK: C’est drôle que vous mentionniez cette publicité. J’ai passé deux ou trois jours, sinon des semaines, à marcher dans les rues de Montréal, allant à différents endroits et disant : « Nous lançons un journal ou magazine underground parlant des arts et de la politique, aimeriez-vous y faire de la publicité ? » Et voilà que, à Le Château, qui était l’un des magasins sur la rue Ste-Catherine, j’ai vu ce beau manteau dans leur vitrine, et je me suis retrouvé à l’avoir en échange pour une publicité.

Il y a une publicité pour le magazine appelé Take One. Je suis rentré dans leur bureau, ils venaient tout juste de commencer, et j’y suis entré là sans aucune idée de ce que c’était et j’ai fait un pitch au gars. Il avait ce sourire très particulier sur son visage et il dit finalement : « Savez-vous ce qu’on fait ? » et j’ai dit : « Pas vraiment, mais j’aimerais avoir votre publicité dans notre journal. » Et il sourit et dit : « OK, je le ferai ! » Et il a écrit un chèque pour cinquante dollars ou quelque chose comme ça. C’était un magazine de cinéma.

Aucun d’entre nous n’avait de grands desseins. Nous vendions le journal, et nous vendions les publicités, mais nous n’avons jamais pensé que le journal deviendrait un succès commercial de longue haleine.

LR: Était-ce rentable au début ou du moins couvriez-vous vos coûts ?

PK: Nos coûts d’impression étaient si minimes.

LR: Vous connaissiez déjà probablement certaines entreprises qui achetaient des publicités, le New Penelope par exemple, et d’autres que vous voyiez juste en vous promenant.

PK: J’aurais pu avoir rencontré le gars du New Penelope [GARY EISENKRAFT] en assemblant ce premier numéro-là. Nous avons en fait commencé une université gratuite ensemble à travers le journal et je ne sais pas ce qui s’est passé avec ça.

LR: Est-ce que le Café Prag était un endroit où vous alliez ?

PK: Café Prag était là où toi [ADRIANA] et moi allions souper, avec le pudding à la vanille.

AK: (rires) [REGARDANT LE NUMÉRO DE LOGOS] Ça c’est quelqu’un qu’on a perdu de vue, Allan Shapiro. C’était un Américain. Il est allé à Paris et s’est impliqué dans la révolte étudiante…

PK: En ’68. Il nous a appelé de l’ambassade américaine et il était à Prague et Berlin et puis nous avons perdu sa trace… c’était soit le second ou troisième numéro.

LR: Combien de personnes y avait-il dans l’équipe du Logos alors ?

PK: À ce point-là, si vous considériez la genre de « famille », il y avait probablement quelque chose comme 20-25, et nous disions toujours aux monde : « Prenez le journal et essayez de le vendre et si vous pouvez ramener un certain montant d’argent, c’est bien, » mais ce n’était jamais notre intention de faire de l’argent. Je n’ai aucune espèce d’idée de comment on se nourrissait.

AT: La publicité couvrait-elle l’impression du journal ?

PK: Ça devait être le cas parce qu’il y avait un imprimeur –le même imprimeur pour toute la durée de vie du journal…

LR: Était-ce le même imprimeur que ce magazine Midnight, par hasard ? Le format et le type de papier sont assez identiques.

AK: Certaines des personnes qui ont écrit pour nous ont aussi travaillé à Midnight.

PK: L’un d’entre eux était d’Angleterre, et il y avait un autre gars qui a publié tous ces journaux, il y en avait 8 environ, je pense. Il avait un bureau, et chaque journal avait un pupitre et une personne assignée, et tout ce qu’ils faisaient était d’en produire le plus possible !

LR: Les illustrations que ça donnait, elles étaient assez intéressantes et très belles. Devaient-ils les dessiner et de cette taille là et vous amener les originaux ?

PK: Nous travaillions toujours avec 20% de réduction. Nous faisions toutes œuvres artistiques originales, collions le tout—dépensions un temps fou à justifier toutes ces colonnes—et nous avions ces machines à écrire IBM Selectric. Nous avions une personne en charge du design et de la mise en page en plus de moi-même, puis nous apportions toutes les pages à l’imprimeur et il les photographiait tout simplement et brûlait les plaques et faisait sortir le journal.

LR: Avez-vous fait autour de 10 000 copies ?

PK: Plus tard, quand on était rendu à notre dernier numéro, c’était 25 000, mais ça a commencé par 5000 ou quelque chose comme ça.

Mais immédiatement avec le premier numéro de Logos, nous avons tous été arrêtés par la police de Montréal. Tout d’abord, ils ont accusé le journal de ne pas être très catholique, et d’abord j’ai cru qu’il faisait référence au sens plus universel du terme, alors j’étais un peu fâché que ça n’ait pas été jugé catholique. Puis j’ai réalisé qu’il parlait de la vraie religion, et j’ai dit : « Oh mon Dieu ! Non. Ça ne l’est pas ! En effet, c’était très anti-catholique, » et il a dit : « Uh huh, bien, maintenant nous sommes forcés de vous inculper ! »

C’était un combat continu entre nous et la Police de Montréal, et ils étaient sûrement encouragés et dirigés par le Maire Drapeau. Ils déclaraient que nous n’avions pas de permis pour vendre le journal dans les rues, en effet nous n’en avions pas ! Et nous déclarions que nous ne pouvions pas nous procurer un permis pour vendre un journal dans les rues, parce que ce serait une atteinte à la liberté de presse. Ceci était le cas parce que s’il fallait se procurer un permis pour la vente d’un journal dans la rue, ça voulait dire qu’il faudrait passer par un processus, et à la fin du processus, on pourrait vous refuser le permis, ce qui serait, encore une fois, une atteinte à la liberté de presse. En fait, nous avons mis en scène ces photo-opportunités… nous allions à l’hôtel de ville et essayions de nous procurer un permis pour vendre le journal, et nous finissions, évidemment, par ne pas recevoir de permis parce qu’il n’y avait rien de tel.

Mais à la fin, nous avons dû recevoir plus de 150 chefs d’accusation contre différentes personnes, beaucoup d’entre elles étant des conscrits réfractaires qui, s’ils étaient jugés coupables de la soi-disant importante offense criminelle, seraient renvoyés aux États-Unis. Mais cela ne les empêcha pas de vendre le journal dans la rue.

Il y avait une grande variété de personnes qui le vendaient. À un moment donné, même le dramaturge David Fennario, connu principalement pour sa pièce plus récente Balconville, passait pour vendre le journal.

AK: C’était principalement des jeunes, évidemment. C’était un moyen comme un autre de faire un peu d’argent supplémentaire.

LR: Au début c’était bilingue mais cela n’a pas duré très longtemps, pourquoi donc ?

PK: C’était une époque intéressante à Montréal et au Canada. Logos a été invité au premier Congrès culturel à la Havane, Cuba. À cette époque, nous avions un certain nombre de Québécois avec nous, et une personne importante à ce point-là du développement du côté québécois de Logos est Jacques Leroux-Langlois. Nous sommes revenus du Congrès culturel très inspirés, et avons imprimé un supplément sur le Congrès culturel dans le second numéro je crois, ainsi que le matériel que ramena Jacques.

Un autre petit incident était que lorsque la police a perquisitionné notre établissement—ce qu’ils firent à plusieurs reprises !—nous avions un paquet d’informations qui nous avaient été données pour ce Congrès mentionnant « avec les compliments de l’ambassade de Cuba à Montréal ». Alors nous avons découpé ce morceau de carton et l’avons collé avec du ruban-adhésif à notre machine à écrire IBM Selectric de couleur rouge vif, et le reporter de presse, un an plus tard, a annoncé que nous avions reçu en cadeau une machine à écrire communiste de la Havane ! (rires)

De toute façon, dans le numéro suivant, nous avons accueilli chaleureusement l’indépendance du Québec, complètement, et nous avions des articles de Gagnon et Vallières, c’était les gars du FLQ en prison à l’époque, accusés de terrorisme et d’autres chefs d’accusation, mais qui étaient encore en communication avec leur monde à Montréal; nous avons publié certains de leurs articles. Et c’est devenu apparent à nos yeux que—en tant que journal bilingue—nous maintenions la même structure que celle du Canada. Alors nous avons assemblé un grand numéro, pour séparer les deux langues, en déclarant l’indépendance à un journal francophone appelé « Le Voyage » (publicisé dans Logos #5). Un nombre d’individus qui faisaient partie de la famille Logos à l’époque ont déménagé et publié ça tandis que nous maintenions une entité anglophone autonome.

Une fois séparés, nous sommes n’avons pas coupé les ponts, mais nos lignes éditoriales et nos contenus étaient indépendants. Au fil du temps, plusieurs de ces personnes sont restées en contact, et cela a été bien utile au cours des multiples poursuites judiciaires desquelles nous avons eu à répondre.

AT : Y a-t-il un numéro de Logos dont vous êtes particulièrement fiers ou qui porte un sens particulier à vos yeux?

PK : Mmh (montrant différents numéros), je me suis fais prendre pour celui-là, et arrêté pour celui-ci aussi…

AT : Qu’est-ce qui était offensif dans ce numéro?

PK : Il y a l’image d’une femme dans une baignoire… Ils n’avaient pas besoin de raison.

LR : Et puis il y a ce numéro…

AK : On m’a demandé de poser pour la couverture pour laquelle mon corps a été peint, il n’y avait pas Photoshop à l’époque ! (rires) Mon corps a donc été peint et je posais avec ma main devant mon visage, comme si j’embrassais ce qui se tenait dans la paume de ma main…Plus tard, l’image du policier qui sort son revolver a été surimposée. Dès sa sortie le numéro a été banni, jugé obscène ! Alors que le magazine Playboy, lui, était populaire et ne rencontrait pas de problème à être distribué. Mais qu’une femme se moque d’un policier montréalais, c’était trop politique, hors-la-loi. Donc ce numéro est resté underground, peu de copies ont circulé. J’étais encore étudiante aux Beaux-Arts, et Paul a été accusé de publier des contenus obscènes. La raison principale de notre départ est le fait que Paul était contraint par la loi québécoise à arrêter ses activités de publication, car c’était une poursuite civile contrairement à une sédition (le problème avec Drapeau), rendant le cas criminel et d’ordre fédéral.

PK: Aussi, comme je disais, dès le début de Logos, chaque nouveau numéro était intercepté car nous n’avions pas de permis de vente! Au tout premier numéro, Chandra et moi avons été arrêtés ensemble, ça n’a fait que s’amplifier et on disait aux gens : “Continuez d’avancer, ne vous arrêtez pas! Vendez un numéro et disparaissez du chemin!”

LR : En combien de temps le journal a-t-il décollé ?

PK : C’est allé assez vite, dès le premier numéro nous avons attiré des gens comme McLaren et la communauté de l’ONF, et certaines des personnes qui gravitaient autour de Take One.

AT : Le lectorat était-il une audience de collégiens et d’universitaires, ou aviez-vous des groupes d’adolescents qui s’intéressaient aussi au magazine ?

AK : Je crois que beaucoup de personnes habitant en périphérie se le procuraient, et de nombreux jeunes venaient en ville pour vendre le journal. Tout cela participait au grand mouvement populaire présent dans les rues à cette époque.

PK: Il y a ce numéro ici, il y avait un gars qui était un peu… c’était un pharmacien nommé Lloyd Stone, qui faisait rouler la boutique familiale, en Nouvelle-Écosse. Il était probablement dans la quarantaine, et nous, nous étions au début de la vingtaine. Il est venu à Montréal et a découvert le magazine, et il nous a dit, “J’achèterai une publicité dans chacun de vos numéros, vous ferez ce que vous voulez avec l’argent.” Il a acheté la quatrième de couverture une fois.

LR : Avant que nous ne parlions du numéro de Logos le plus connu, je voudrais revenir sur votre mention d’une anecdote à la conférence sur la contre-culture, à propos d’une farce journalistique…

PK : La conférence marquait mon premier retour à McGill depuis 1966. À ce moment-là, il y a avait un auteur particulièrement intéressant, Paul Krassener, qui publiait un périodique appelé The Realist. Vers la fin de l’été 1966, il publia un article que l’on pourrait qualifier de satire extrême. Il aurait fallu être tout à fait paranoïaque pour gober un mot de son texte. Sans rentrer dans les détails, c’était l’histoire de Lyndon Johnson se masturbant dans les cicatrices de Kennedy sur le vol retour Dallas-Washington. Et donc, courageusement, l’éditeur en chef du McGill Daily a décidé de publier l’article, mais il a été mis à la porte trois jours plus tard car les régents de McGill avaient crû le texte véridique ! (rires) Ce qui en soi est toute une déclaration…

Donc, plusieurs d’entre nous étions enragés par cette atteinte aux libertés de la presse, et nous avons organisé des manifestions et des rallyes. Nous n’étions pas nombreux, autour de 150 personnes. À un moment donné, nous avons occupé l’édifice administratif, et la police est venue nous menacer de nous inculper pour toutes sortes de raisons. Cette déclaration a fait fuir du monde, et nous étions entre 20 et 25 personnes à être toujours sur les lieux. Nous avons décidé d’intensifier le sit-in et sommes montés à l’étage pour occuper le bureau du président. De ce poste, nous avons fouillé dans les dossiers du président, et sommes tombés sur des preuves de l’implication de l’Université McGill dans la recherche sur l’armement en lien avec la guerre au Vietnam. Nous en avions trouvé l’évidence, noir sur blanc.

LR : Ça ressemble à ce qui aurait pu se retrouver dans le McGill Student Handbook (Manuel étudiant de McGill) radical dont nous parlions plus tôt. L’incident du McGill Daily préfigure certainement ce qui est arrivé avec le fameux numéro de Logos…

PK : Notre concept pour faire un journal était que nous concevions une œuvre de théâtre-guérilla. À l’époque, le théâtre-guérilla allait main dans la main avec le mouvement anti-guerre, puis il a évolué vers l’idée de liberté de réunion et finalement – aux États-Unis – en liberté de pensée! Le journal a donc aussi suivi ces directions.

Un après-midi, quatre ou cinq d’entre nous étions rassemblés dans un café de l’avenue du Parc. Quelqu’un revenait de Boston et avait vu la une suivante dans The Boston Globe : “Yankees fusillés par des membres du FNL du Sud Viêt Nam en manque de drogues!” C’était la vraie couverture, et j’étais vraiment flabbergasté par l’inimaginable dose d’exagération de ces déclarations enflammées. Évidemment, les grands tabloïds de l’époque passaient un temps fou

à penser à des unes comme ça, et les utilisaient pour gonfler les ventes de leurs journaux. Ainsi, l’idée d’une fausse édition de The Gazette était née, et nous choisissions la une : “Le maire fusillé par un hippie en manque de drogues !” C’était donc une oeuvre de théâtre pirate, de journalisme pirate.

Adrianna et moi avons passé des heures dans la bibliothèque de The Gazette, et la une de notre édition revisitait celle de l’assassinat de Kennedy. Nous insérions nos propres histoires, mais le ton et la structure de la une étaient identique à la couverture de Kennedy dans The Gazette.

AK : Je crois que nous avions inversé le “G” de The Gazette pour ne pas nous faire prendre ! (rires) Et les polices d’écriture…

PK : Tout était en ordre, à part cet article-là… (pointant spécifiquement l’article)

AK : …rejeté par l’imprimeur Midnight.

PK : Il était trop aberrant ! Quand tu plonges dans ces choses-là, il y a une certaine part de naïveté, et tu rêves d’avoir tellement d’impact, mais tu ne penses pas que ça va réellement arriver…Nous nous étions bien organisés, et quand le journal fut imprimé et plié en deux, vu à 4-5 pieds de distance, on aurait cru à un numéro de The Gazette. Nous l’avions entièrement mis en page et rédigé, mais nous n’ébruitions pas trop la nouvelle car nous anticipions une réaction extrême. Nous avions déjà été en prison et accusés de tant de soi-disant offenses, on savait qu’on allait se faire taper sur les doigts. Nous voulions développer une stratégie pour faire le plus de bruit possible. On a réalisé que la meilleure façon de le faire serait de regrouper ces magazines et de créer une pièce de théâtre de rue avec.

Peter Katadotis – qui dirigea l’ONF par la suite – faisait le taxi gratuitement pour nous dans la ville. Il ne faisait pas partie du noyau dur de Logos de l’époque, mais il avait entendu parler de nous et était si motivé à participer ! Elle et moi sommes montés dans une voiture avec Peter et nos piles de journaux – les piles étaient étiquetées pour les stations de métro et aussi pour la CBC et d’autres stations de radio, et, théâtralement, nous prenions par exemple la pile pour Berri et commencions à courir dans la station de métro en nous époumonant : “Le maire fusillé ! La maire fusillé ! Le maire fusillé !” Puis nous déposions la pile de journaux sur un présentoir et quittions les lieux au plus vite.

Au procès, qui a eu lieu l’année suivante, j’ai été impressionné par les réactions. Ce qui s’est passé c’est que nous avons laissé nos journaux au vieil édifice de CBC sur Dorchester (maintenant René-Levesque), et nous ne le savions pas sur le moment, mais ils ont arrêté les transmissions à l’échelle nationale, invité des experts et les ont fait parler au sujet de cet événement terrible d’assassinat du maire par un hippie fou drogué. Ça aurait été très facile d’ouvrir le magazine pour comprendre que c’était Logos, car le reste de la publication était une incroyable mise en page de graphisme et d’art. Donc, c’était évident que c’était un numéro de Logos, une parodie logosienne, et en ce sens je peux vous référer à La guerre des mondes d’Orson Welles, dans les années 30. Il n’y a pas de doute qu’il y a rapidement l’impulsion naïve causée par la panique de sonner l’alarme dans ces situations. Je veux dire, rétrospectivement, c’est ce que la loi C-51 est, un appui sur le bouton-panique.

Une de nos causes, au-delà du problème de distribuer un journal sans permis à Montréal, était de démontrer que les journaux sont vendus par leurs grands titres. Le contenu est pris en otage par la une, qui est souvent fausse ou exagérée. C’est pourquoi nous avions choisi une couverture si explosive.

Évidemment, après la distribution du journal et le retour sur l’événement, ils étaient extrêmement embarrassés. L’égo de la police et du maire… Ils étaient tous déconcertés et complètement angoissés qu’on ait réussi à faire ça.

Ils ont dont diffusé un bulletin spécial, où ils envoyaient des patrouilles de police partout dans la ville, et des officiers armés pour arrêter toutes les personnes de Logos et perquisitionner la maison Logos.

Dans tes rêves tu penses : “Oh, ceci va avoir un impact énorme, significatif. Ça va changer les choses.” Même dans nos rêves les plus fous, nous n’avions pas anticipé que la nouvelle ferait le tour du pays. J’ai reçu un coup de fil du journaliste Phil Winslow de The Gazette. Il sortait à peine de la réunion des éditeurs sur l’événement. Aux bureaux, ils avaient des scanners de la police, et il m’a dit “Sortez de là ! Ils arrivent ! Ils viennent à la maison Logos !” Nous avons vite emballé des choses et quitté la maison. Adriana et moi sommes allés dans l’appartement d’un ami à un bloc de là, et les autres ont disparu dans la maison d’autres connaissances. Puis la police est arrivée, et selon les voisins, les policiers avaient beaucoup de voitures, avec tous leurs gyrophares et leurs armes prêtes, et ils ont commencé à forcer les portes. Ils ont tiré sur un journaliste de radio, arrivé sur les lieux quelques instants avant la police, qui a dû esquiver le coup et hurler qu’il était journaliste.

Ça a continué. Heure après heure, nous faisions la une des nouvelles. “Paul Kirby et son amante, Adriana Kelder, se cachent”. En fait pendant les 5 ou 6 premières heures, la rumeur circulait que nous avions traversé la frontière. Beaucoup de ces faits nous étaient inconnus jusqu’au procès, qui eut lieu l’année suivante. Nous ne réalisions pas l’ampleur de ce que nous avions créé avant qu’ils ne fassent rentrer tous ces témoins au procès. Écouter toutes ces histoires nous éclairait et nous faisait réaliser à quel point nous avions déclenché leurs sonnettes d’alarme.

AK : Il est venu au procès, Drapeau.

PK : Ouais, il devait prouver qu’il n’était pas mort ! (rires)

Avant le verdict, il y avait plusieurs autres procès en cours, comme je mentionnais. Nous avions déjà deux chefs d’accusation pour publication de matériel obscène et près de 35 pour la vente de journal sans permis dans la rue. Même si les avocats travaillaient au pro bono, gratuitement, nous devions quand même recueillir des fonds car il y avait des coûts à couvrir à la cour.

Un de nos membres d’Angleterre, Julian Harding, nous a informé qu’il connaissait quelqu’un qui connaissait quelqu’un qui pourrait mener à John Lennon. Ils venaient juste de faire le Magical Mystery Tour et le film n’avait encore été diffusé qu’à la télévision anglaise. Donc ensemble avec 3 ou 4 autres, on a fait une présentation à son ami qui pouvait nous mettre en contact avec John Lennon, pour lui demander si nous pourrions accueillir le Magical Mystery Tour à Montréal pour financer le procès.

Et voilà qu’un froid matin d’hiver, quelqu’un sonne à la porte de la maison Logos. Le gars nous tend un gros paquet, un film. Nous sommes rentrés, l’avons ouvert et il y avait une note dedans qui disait : “Paul, et Nans, et Logos, bonne chance. Restez hors de prison. Votre ami, John”. C’était génial, mais vous savez dans ce temps-là, on connectait avec tellement de monde…Le monde n’était pas encore mené par cette hypocrite vénération des célébrités. On a pris la note et dit, “Oh, c’est vraiment gentil”, puis on l’a jetée au feu. On a planifié de montrer le film à Sir George Williams à McGill, et à l’Université de Montréal. Ça nous a pris près de deux mois pour organiser toutes les projections, je crois qu’on faisait 4 ou 5 soirées dans chaque université, et on a fait assez d’argent pour satisfaire les avocats et sortir un dernier numéro de Logos.

LR : Est-ce que vous les envoyiez par la poste, aviez-vous beaucoup d’abonnés via le Underground Press Syndicate ?

PK : On avait un distributeur aux États-Unis, il venait chercher 10 000 copies, je ne me rappelle plus exactement, mais c’était seulement vers la fin. Avant cela on envoyait des copies aux librairies à New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit, etc.

LR : Avez-vous déjà échangé ou reçu des contributions du Village Voice ?

PK : Oui. Nous avions commencé un service de distribution appelé Polis Germinations et on s’est retrouvés à distribuer presque tous les magazines alternatifs, le Berkeley Barb, et on est devenus le distributeur de Rolling Stone.

AK : Dès qu’on a commencé à faire de l’argent, on est partis !

PK : Rolling Stone était juste un petit magazine à l’époque. C’était au moment de la fin de mon procès, en juillet donc. J’étais condamné pour sédition, et forcé à un engagement de ne pas troubler l’ordre public, donc on ne pouvait plus rien faire, et c’est pour ça qu’on est partis. On a légué Polis Germinations à un de nos amis, Charlie Castillo. À cette époque, il avait une connection familiale à Lachute. Lui et son partenaire vendaient des milliers de copies de Rolling Stone, évidemment les autres publications vendaient aussi, mais pas autant…

La loi sur les mesures de guerre est passée et la nuit suivante, ou peut-être deux nuits plus tard, ils ont été réveillés par des policiers encerclant leur lit! Ils avaient dû marcher dans 4 pieds de neige parce qu’ils vivaient dans une petite et vieille ferme dont personne ne s’occupait du déneigement. Les policiers étaient si en colère qu’ils l’ont pris et ils l’ont traîné au poste de Montréal. Quand ils ont découvert qu’il était résistant, malgré sa résidence permanente canadienne, ils l’ont conduit directement à la frontière et il a passé un an en prison.

Apparemment il n’y a eu que deux personnes condamnées pour sédition au Canada, et je suis l’une d’entre elles. Heureusement j’avais un très bon avocat du nom de Morris Fish, qui est devenu juge de la Cour Suprême en 2003.

Le Time Magazine a publié un article là-dessus – plusieurs magazines l’ont fait – c’est devenu un enjeu de liberté de la presse, et c’était notre seule et unique raison d’être. Nous étions des défenseurs de la liberté de la presse, totalement! Nous ne pouvions être bannis en aucun cas car cela serait une censure de la liberté de presse; ceci était notre moteur. Montréal avait encore une forte communauté de gauchistes, socialistes, vieux communistes. Ça a commencé dans les années 30, et Dorothy Livesay, c’était une très bonne écrivaine canadienne…

AK: …et Irene Kohn…

KP: C’est devenu une amie très proche, ils gravitaient tous autour de l’ONF, et surtout autour de figures comme Norman McLaren, qui était quelqu’un de très politique. Ils supportaient tous Logos et devinrent les mécènes du journal. C’était une scène forte de gens qui étaient jeunes et actifs dans les années 30, donc dans les années 60 ils étaient dans la soixantaine. Il y avait aussi de nombreuses personnes qui arrivèrent avec tout le développement soviétique, le père d’Irène était le premier ambassadeur de l’Union Soviétique au Canada, et ça s’est transformé en complicité avec la guerre civile en Espagne, et le résultat de tout ça…

AK: Norman Bethune.

PK: Oui, il était comme la clé de toute cette affaire. Il habitait à Montréal et voyait beaucoup de filles, mais Irene Kohn, qui était notre amie et parrainait le journal, était une de ses amantes. Il y avait aussi beaucoup d’anarchistes espagnols autour du Club Espagnol.

Toujours est-il que Morris avait été attiré par notre projet à cause de tout le soutien qu’on recevait, et il nous a finalement dit que c’était une cause presque perdue, mais qu’il voulait la porter à la Cour Supérieure et il le fît. J’étais donc reconnu coupable et l’on me donnait une ordonnance de probation de 2 ans, ou condamnation avec sursis, et j’ai dû signer cet engagement de ne pas troubler l’ordre public.

AK: 1000$?

PK: C’était tellement ridicule – un engagement de ne pas troubler l’ordre public !

LR: Y a-il eu d’autres rallyes et événements publics ?

AK: Et bien, c’est le moment où nous avons fait notre premier cirque de Lord Maudsley…

PK: Oui !

AK: Des performances artistiques…

PK: Mais ça, c’est une autre histoire…

AT: Connaissiez-vous ces gens du Lord Maudsley personnellement ?

PK: Oui – c’était nous autres ! Et c’est ce qui a lancé la caravane. Ça a été la transition.

AK: Mais Lord Maudsley, c’était un chien ?

PK: Lord Maudsley était un chien que nous avions à Vancouver. Moi et quelques autres personnes vivions dans un superbe lieu en Colombie Brittanique, à l’extérieur de Vancouver, à Deep Cove. C’est là que Malcolm Lowery a écrit 5 ou 6 romans. Il est un de ces nombreux romanciers des années 50 à s’être noyé dans l’alcool.

LR: Quel lieu auriez-vous choisi pour organiser un événement à Montréal ?

AK: Le Moose Hall, sur Parc près de des Pins, est-ce que ça existe toujours ?

LR: Quand vous avez dû partir, avez-vous tout laissé là ?

AK: Non. Il fallait réparer notre van Volkswagen. J’étais enceinte et je voulais qu’on parte avant d’accoucher.

POSTSCRIPT

À leur départ de Montréal, Paul et Adriana avaient déjà commencé à concevoir une nouvelle caravane – un projet de performances itinérantes. Adriana a grandi dans l’Ouest de l’île dans les années 50, à une époque où il était encore possible d’aller monter à cheval dans une des écuries sur Côte-Vertu Est et le boulevard St. John. L’ONF a produit un film sur les débuts de la Caravane (Horse Drawn Magic, 1979) et vous pouvez suivre les activités récentes de leur Caravane sur ce site web.

Suite à leur départ, le magazine de la contre-culture Logos a continué à être publié par différents comités éditoriaux jusqu’en 72, conservant sa célèbre position politique, radicale et underground.