L’artiste Erik Slutsky sur la scène musicale du Montréal des années 60 – 70

Erik Slutsky est un artiste visuel de longue date, vétéran et natif du Mile End, que l’on a rencontré à travers sa gestion du groupe Facebook New Penelope – un groupe qui dès 2013 est devenu un lieu animé de nostalgie autour de la scène musicale des années 1960, centrée autour de la légendaire salle de concert. Il a conservé ses copies d’anciens bulletins d’information du New Penelope Café, d’affiches de concert et de coupures de presse à propos de la scène musicale de l’époque en général, matériel qui a servi à déclencher le flot de souvenirs tandis que le groupe Facebook décollait en un rien de temps. Nous avons discuté au cours de plusieurs après-midis d’été à propos de ses expériences tandis qu’il grandissait à Montréal. Je lui ai demandé comment c’était de partir un groupe de musique, et comment c’était de voir tous ces formidables concerts et de voir la ville changer à partir du milieu des années 1960 jusqu’à la fin des années 1970.

ES: Être enfant à cette époque était très différent à l’époque, très différent. Jeune enfant (dans les années 1950), je prenais mon vélo partout, on a prenais nos vélos pour aller l’école et personne ne s’inquiétait des questions de sécurité. Nos parents, s’ils y pensaient, nous n’en entendions jamais parler, nous faisions strictement ce qu’on voulait. Aussi loin que je me rappelle, j’avais la liberté totale. Si nous avions faim nous courions simplement dans la maison de l’un des enfants, n’importe lequel, et nous saisissions simplement quelque chose de leur réfrigérateur et nous le mangions, et puis nous quittions. Et puis nous retournions à jouer. Personne ne pensait à nous dire que nous ne pouvions manger leur nourriture, cela semblait faire partie des choses que faisaient les enfants. Quand on y pense, de cette façon les mères n’avaient pas vraiment à s’occuper de leurs enfants pendant la journée, parce que nous étions sortis toute la journée. Si nous n’étions pas à l’école, nous étions dehors en train de jouer. Nous ne nous rencontrions pas pour faire nos devoirs pendant des heures et des heures. La vie était belle. Simple, abordable, sécuritaire, amusante.

LR: L’école secondaire était-elle similaire à aujourd’hui ? Secondaire 1 à 5…

ES: Tu allais à l’école primaire jusqu’en 7e année, puis tu faisais 4 ans d’école secondaire. Je suis triste que les enfants aient dû faire 5 ans à l’école secondaire, parce que l’école secondaire n’était pas un endroit où tu voulais rester très longtemps, tu voulais finir et sortir de là au plus vite. Lorsqu’ils ont retiré une année du Primaire pour l’ajouter au Secondaire, je me disais : pauvres enfants, cinq ans à l’école secondaire ? Quelle corvée. C’est une assez grande différence d’âge, c’est un mélange assez bizarre entre de jeunes de 12 et 16 ans; ils ne s’entendent pas vraiment.

LR: Les commissions scolaires étaient-elles divisées ?

ES: C’était Protestant et Catholique.

LR: Mais vous étiez d’origine Juive.

ES: C’est juste, alors je suis allé à l’école Protestante toute ma vie. Tu ne pouvais pas aller à l’école catholique, ils n’acceptaient pas les Juifs. Je ne connaissais même pas de Catholiques. Tous ceux que je connaissais étaient Protestants, à l’exception des quelques Juifs dans les écoles où je suis allé, ce qui était l’inverse de mes parents, qui sont allés à l’école Protestante mais à l’époque où tous ceux qui y allaient étaient Juifs. Mais ils sont allés à l’école dans le coin de St-Urbain, même s’il s’agissait d’écoles protestantes, où autour de 90% des élèves étaient Juifs. Mais là où je suis allé à Ville Mont-Royal (TMR) était exactement l’opposé. Nous étions peut-être 10% de Juifs et le reste était Protestant. Alors j’ai simplement grandi avec eux, et je chantais les mêmes hymnes, et je récitais la Prière du Seigneur tous les matins.

LR: Et personne ne sourcillait.

ES: Non, jusqu’à ce que je sois assez vieux pour questionner ce que je faisais à chanter Onward Christian Soldiers. Il y avait beaucoup de trucs liés à Jésus que j’aimais chanter tout simplement parce que j’aimais chanter. Nous commencions par saluer le drapeau et par chanter Dieu sauve la Reine chaque matin, puis la prière du Seigneur et puis les hymnes et puis commençait l’école. Je faisais cela pendant des années et des années jusqu’à 13 ans environ. Pourquoi suis-je en train de chanter à propos de Jésus ? Bien que je m’en foutais jusque-là parce que mes parents ne suivaient rien.

LR: Alors votre famille était assez séculaire.

ES: Entièrement. Puis un jour j’ai décidé de ne pas chanter les chansons chrétiennes. On m’a dit de recopier la même phrase 500 fois comme punition.

LR: Oh mon Dieu, pouvez-vous imaginer le procès aujourd’hui, la discrimination…

ES: Ouais, c’est une toute autre histoire. À moins que tu ne vives disons… au Saguenay.

LR: Même si maintenant, les parents poursuivent en justice les écoles qui font chanter des prières à leurs enfants.

ES: Je pense que ça va un peu trop loin parce que, tu sais, nous l’avons fait et nous sommes allés de l’avant tout simplement, nous avions d’autres chats à fouetter. Les mots ne voulaient rien dire pour nous. Si tu étais un Juif religieux, tu n’allais pas à cette école de toute manière.

LR: Je sais que vous étiez dans un groupe de musique alors que vous étiez assez jeune, était-ce à l’école secondaire ?

ES: Non, j’ai commencé lorsque j’avais 12 ou 13 ans. C’était à l’époque où The Beatles étaient devenus populaires internationalement. C’était un combat entre les Rolling Stones et The Beatles, alors tout d’un coup nos vies se sont tournées vers la musique.

LR: Était-ce juste après Ed Sullivan…

ES: Je les connaissais déjà avant le concert d’Ed Sullivan, et la majorité des jeunes, nous attendions tous de voir ce concert. Je l’ai vu avec mes parents. Nous l’avons vu ensemble, et plus tard nous avons aussi vu les Rolling Stones, ce qui était complètement choquant après avoir vu The Beatles… The Beatles avaient l’air propres et habillés de façon nette et correcte, de gentils garçons et Les Rolling Stones étaient considérés comme de mauvais garçons. Pour plusieurs d’entre nous, cela nous attirait vers deux directions opposées. Aime-t-on ces jeunes gentils et doux avec leurs belles chansons, ou aime-t-on plutôt les gars plus durs aux chansons plus torrides ? Nous avons basculé entre les deux, il y avait les fans des Beatles et les fans des Rolling Stones. J’avais une perruque des Beatles, je l’ai en fait porté à bord du bus allant à l’école—Pouvez-vous imaginer ?

LR: Maintenant avec quelle rapidité cela s’est-il fait ? Des gens qui sont mis à vendre des perruques Des Beatles…s

ES: Je pense que le jour où ils ont joué à Ed Sullivan, le jour d’après, il y avait des Magazines des Beatles partout, j’ai acheté des magazines des Beatles, je me suis mis tout de suite à acheter mes disques des Beatles, j’ai aussi commencé à acheter des disques des Rolling Stones dès que j’ai pu. Je ne sais pas où j’ai pu trouver l’argent, j’imagine que je recevais une allocation. Les disques étaient probablement assez peu chers. Je pense que les magasins Dominion les vendaient, Dominion tout comme Steinberg, avait une section de disques. Je pense que j’ai acheté le disque des Animals là-bas au magasin TMR Dominion. J’ai acheté les Beatles là-bas, j’avais aussi une grande collection de 45 tours. Après ça j’ai commencé à jouer dans un groupe de musique.

LR: Est-ce que cette musique se retrouvait à la radio ?

ES: Pas à Montréal. Et nous ne pouvions capter les stations américaines. Les disques et le bouche à oreille des amis et les visites au magasin de disques comme Phantasmagoria, ils jouaient des trucs tout le temps, tout ce qui était courant, et je pense que tu étais capable de l’écouter sur des écouteurs là-bas. Archambault a commencé à faire la même chose un peu plus tard.

LR: Pendant ce temps, tout le monde s’asseyait et jouait des disques et tu entendais les disques que d’autres amis avaient…

ES: Oui, bien sûr, et nous écrivions les paroles pour qu’on puisse chanter les chansons et tout. Le groupe de musique, c’était juste pour s’amuser au début – nous pratiquions dans le sous-sol de mes parents, parce qu’ils semblaient être les seuls à laisser jouer un groupe. Il y avait un batteur, et nous avions un orgue Hammond, ça avait des haut-parleurs avec un ventilateur à l’intérieur ce qui lui donnait un son particulier, ce qui était assez cool. Beaucoup de groupes utilisaient ça à l’époque. Nous avions un bassiste, un guitariste principal, un chanteur. Et puis plus tard nous avons eu une trompette et un sax lorsque des groupes tel que Chicago, Blood, Sweat et Tears sont sortis. Mon groupe a joué à ma bar mitzvah, je l’ai encore quelque part, ça a été filmé sur du 8mm. Nous nous appelions soit This Side Up ou Cold Sweat, je ne m’en souviens plus parce qu’on a changé de nom à un moment donné. Nous avions des cartes, sur lesquelles nous écrivions à la main nos noms et numéros de téléphone. Nous jouions dans mon sous-sol pour des jeunes du voisinage. J’avais déjà commencé à écrire de la musique au moment où j’ai eu 14 ans. Le groupe n’a joué qu’une ou deux de mes chansons mais je l’ai fait pour moi.

Le New Penelope a commencé pour moi en 1968, lorsque j’avais 15 ans, alors nous jouions déjà du blues quand j’ai eu 14 ans.

LR: Quelle école secondaire ?

ES: École secondaire Mont-Royal. Mon groupe a joué à ma graduation. Je me souviens que Frank Marino (qui plus tard a fait partie de Mahogany Rush), avec qui je suis allé à l’école, a joué quelques chansons avec nous là-bas. Entre les âges de 15 et 17 ans, nous avons joué dans la majorité des fraternités à McGill qui nous embauchaient, que ce soit pour un party de Noël ou pour une fête de fraternité quelconque, où on buvait beaucoup et où il y avait des beuveries.

LR: Alors ces concerts n’étaient pas des concerts où les gens payaient et s’asseyaient pour vous regarder jouer…

ES: Ils dansaient et buvaient et parlaient. On nous payait, mais pas beaucoup. Les disc-jockeys n’étaient pas encore une grosse affaire. Et bien sûr, même lorsqu’ils ont commencé, ce n’était pas comme les DJs aujourd’hui, cela consistait essentiellement à faire jouer des disques.

Alors on a joué dans différentes écoles dans le cadre de divers événements… beaucoup d’églises tenaient des soirées dansantes dans leur sous-sol pendant les weekends, j’imagine qu’ils pensaient que ça pouvait empêcher les adolescents de traîner dans les rues ou quelque chose comme ça. Tous les jeunes arrivaient défoncés au sous-sol de l’église de toute façon, et personne n’était fouillé alors les gens ramenaient des boissons de toute façon. Et tout le monde était mineur, mais tout le monde s’en foutait. Après l’école secondaire nous partions au CEGEP ou à l’Université et nous devions prendre une décision : allons-nous vraiment tenter d’en faire une carrière ? Parce que si c’est le cas, nous allons peut-être devoir prendre une année sabbatique de l’école et travailler fort là-dessus, nous pensions à chercher un gestionnaire et peut-être d’en faire quelque chose de plus sérieux. Finalement, la majorité d’entre eux a décidé que non, ils ne pouvaient tout simplement pas consacrer du temps pour faire de la musique, alors nous nous sommes séparés et avons vendu notre équipement.

LR: Lorsque vous avez pris le nom Cold Sweat, je ne peux m’empêcher de présumer que c’est parce que le tube de James Brown avait alors fait sa sortie. Avez-vous joué des chansons de James Brown ?

ES: Ouais, je pense bien qu’on a joué une chanson de James Brown, l’une de ses plus connues cependant. Je me souviens davantage de cela plus tard dans le groupe, lorsque nous avons finalement eu notre section des cuivres, nous faisions beaucoup de choses du genre Blood, Sweat and Tear.

LR: Avez-vous enregistré quelque chose ?

ES: Nous avions un enregistreur huit pistes Grundig. Mais je ne pense plus avoir ces cassettes. L’appareil était dans le sous-sol de ma mère, je pense que j’ai jeté l’appareil et peut-être aussi les cassettes.

LR: Personne n’a jamais copié ni utilisé les cassettes ?

ES: Non, je ne pense pas. Cela allait être la prochaine étape. Et cela allait requérir du temps qu’on n’était pas prêt à consacrer à ça. Nous essayions juste de trouver un gestionnaire à l’époque. Nous avons eu Sheldon Kagan. Les choses allaient bien pour Donald K. Donald, alors j’imagine qu’il travaillait uniquement avec les gens qui lui étaient référés. Kagen était encore en train de chercher, alors nous l’avons fait venir pour nous écouter. Nous nous sommes séparés seulement quelques mois plus tard. Et je pense qu’il nous a bel et bien déniché quelques concerts.

LR: Avez-vous joué dans des concerts de ce genre (en train de tenir une affiche dans les mains), au Club de curling de la Place Bonaventure ? Parce qu’ils avaient 10 groupes de musique sur la facture ces jours-là.

ES: Il se peut que ce soit le cas, mais je ne suis pas certain.

LR: Étiez-vous trop jeunes à l’apogée de ces grands concerts d’une journée, hors des circuits à Côte-de-Liesse, ou à l’aréna Maurice Richard…

ES: Je pense l’aréna Maurice Richard pour certaines choses. Bonaventure était dans un secteur difficile d’accès si vous étiez sans voiture.

LR: Sur cette affiche ils montraient quel bus prendre, le 16, qui ironiquement est encore le bus passe à travers Graham à TMR (VMR). L’auditorium Saint-Laurent, qui est là où se trouve le CEGEP, semble avoir été une salle de concert assez fréquentée.

ES: Je me souviens être allé à un concert de rock à au Collège Vanier College, à l’arrière du Collège. Nous avions soit un festival de rock d’une journée complète, soit d’un weekend, je devais avoir autour de 17 ans à l’époque et j’avais arrêté d’utiliser de l’acide. Jusqu’à point, lâcher l’acide était une vraie grosse affaire pour environ deux ans, plus ou moins entre 1967 et 1969. Au moment où j’ai commencé à aller à ce Collège Vanier, c’était probablement des groupes locaux comme the Rabble qui y jouaient. Vanier avait une tente de la Croix Rouge montée, parce que beaucoup de gens finissaient par avoir des bad trips. J’ai même fait du bénévolat pour travailler pour la Croix Rouge pour aider les jeunes qui vivaient des bad trips parce que je connaissais tout à ce sujet. Certains de mes meilleurs amis avaient vécu à cause de ça des effets hallucinatoires assez traumatiques, et après cela j’ai décidé que je n’allais plus en prendre. Je me suis dis que j’avais vu des bons trips, des bad trips, que si ces jeunes ont des bad trips, je peux aider un peu. Tu n’as qu’à t’asseoir avec quelqu’un et le rassurer.

LR: Je pense que c’était principalement ça, tu sentais que tu allais rester de façon permanente dans cet état-là.

ES: Ouais, il y avait cette peur, parce que tu perds toute notion du temps. Ton esprit semble partir à la dérive. Nous avions appris grâce aux consommateurs d’acide les plus expérimentés que la meilleure chose est, ne pense pas au temps. Tu vide ton calendrier et ton emploi du temps de toute possibilité de devoir peut-être aller à la maison pour le souper, rencontrer tes parents ou ta grand-mère ou aller à l’école. Tu devais avoir ce grand et long espace, peut-être 24 heures, où tu pouvais en quelque sorte disparaître et juste laisser les choses arriver. Tu pouvais juste t’étendre sur le sol, écouter de la musique ou quoique ce soit et juste laisser cet effet hallucinatoire faire son truc. Si tu le combattais, c’est là que tu avais des problèmes.

LR: Je présume que vos parents n’en avaient aucune idée à l’époque.

ES: Non.

LR: Aviez-vous des amis avec des parents hippie ou des parents hip ou beatnik ?

ES: Non. Lorsqu’ils ont appris pour la première fois que nous fumions la marijuana, j’avais alors autour de 15, 16 ans – ils ne l’ont su que pour la marijuana, mais nous prenions aussi de la mescaline, nous prenions du speed, nous prenions des champignons, on prenait tout ce qu’on pouvait trouver—mais quand ils ont découvert, leur réaction était d’accuser un ami à moi, disant qu’il était une mauvaise influence et que je ne pouvais plus le revoir et que je devais aller consulter un psychiatre. Ce n’était pas inhabituel à l’époque d’entendre que la marijuana était la passerelle vers héroïne. Au fond, une fois que les jeunes commençaient à fumer de la marijuana, ils se dirigeaient tout droit vers leur fin. Cela paraît ridicule mais j’imagine que nos parents avaient peur pour nous. C’est semblait être tout simplement un conflit entre ces deux générations.

Bien sûr, je ne suis jamais allé voir un psychiatre. J’avais dit à mon père : D’accord, j’irais voir un psychiatre si tu arrêtes la cigarette. Il n’était pas capable d’arrêter la cigarette et je ne suis jamais allé voir un psychiatre. Et puis, d’une manière ou d’une autre, ils ont, je ne sais pas, ils se sont en quelque sorte libéralisés un peu.

J’ai fumé du pot pour la première fois, je me rappelle, à l’âge de 13 ans puis j’en ai probablement fumé tous les jours pour les prochaines cinq années. J’étais assez défoncé tout au long de l’école secondaire.

LR: Est-ce qu’il y en avait autour, ou deviez-vous aller trouver un vendeur…

ES: Nous avions un vendeur, c’était le frère d’un ami à nous. C’était juste un gars du voisinage, 5 ans plus âgé que nous. On se procurait du hash et de l’herbe auprès de lui, on en achetait habituellement en groupe. Par exemple, nous mettions tous environs cinq dollars en commun. On allait au parc le soir et on fumait, ou habituellement nous fumions du pot aux récréations à l’école secondaire, c’est pourquoi j’étais défoncé tout au long de du Secondaire. Là encore, cela ne faisait aucune différence. J’étais très bon à l’école – sauf que je m’endormais parfois en cours de dactylographie, qui était juste après la récréation ou le lunch pendant lesquels on fumait. Ma tête tombait sur le dactylo, parce que personne ne s’occupait du professeur de dactylographie. Elle ne semblait pas être quelqu’un d’important au sein de l’école. Ce n’est pas un truc gentil à dire, mais c’est ainsi qu’étaient traités les pauvres professeurs de dactylographie.

LR: Je pense que c’est en partie pour le cours en 67, 68, je veux dire nous parlons de la scène musicale, n’est-ce pas ?

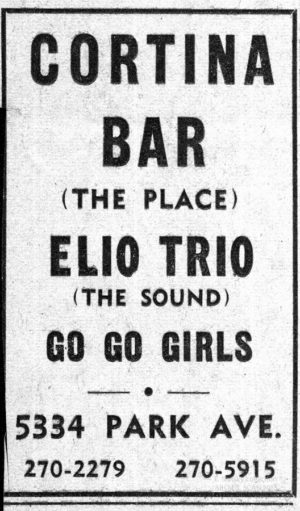

ES: Ouais, et ils semblaient aller très bien ensemble. Un pause typique dans le New Penelope consistait à aller à la porte d’à côté dans le Swiss Hut, un bar/taverne et nous fumions du pot dans les toilettes. Aux urinoirs, chaque gars passait un joint au gars suivant, et souvent le gars à côté de toi se trouvait à être le guitariste de James Cotton ou le bassiste de Paul Butterfield qui était venu prendre une bière pendant la pause. On entrait prendre une bière, même si nous n’étions pas assez vieux, ça ne faisait aucune différence, tu entrais et tu buvais l’une des grosses bières et peut-être tu te prenais des foies dans un panier, si je me souviens bien. The Penelope ne servait que du café. Mais le Swiss Hut avait des allures de dépotoir.

LR: Était-ce ce qu’on appellerait aujourd’hui un bar de vieux …

ES: Probablement que c’était le cas pendant la journée, mais les soirs quand il y avait des concerts au Penelope, c’était rempli de gens du Penelope. Alors probablement de 8 à minuit, ils avaient une bonne foule venant de New Penelope. S’il y avait des vieux là-dedans, comme je le sais maintenant, 50 ans plus tard, ils ne nous étaient pas visibles dans le temps. Avec l’âge, on devient plus invisible pour les jeunes personnes. Ils peuvent regarder tout droit à travers nous, et je suppose que nous ne les avons même pas vus.

LR: Vous rappelez-vous de quand vous quittiez le New Penelope à 2h le matin ou quelque chose comme ça, c’était comment : Sherbrooke et Pine Avenue, beaucoup d’agitation ou était-ce plus silencieux comparé à aujourd’hui ?

ES: Je ne pense pas que ce soit à 2h du matin que finissaient les concerts cependant, parce que quand j’arrivais à la maison mon père m’attendait habituellement. Nous parlions des concerts par la suite avec du lait et des biscuits. C’était probablement autour de minuit.

Je n’est aucune idée de pourquoi le New Penelope n’a jamais eu de permis d’alcool. Ça l’aurait sûrement aidé (propriétaire Gary Eisenkraft), vu que ce café coûtait 10 sous le verre. Et c’était la seule chose qu’il vendait.

LR: Avait-il au moins des collations—Je veux dire, comment était-ce possible de faire de l’argent si ce n’est que pour les 3$ payables à l’entrée ?

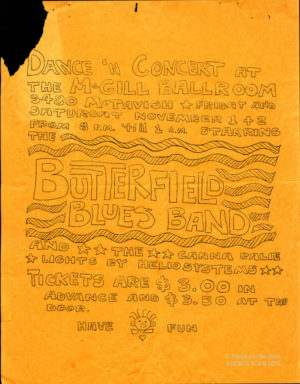

ES: Ouais, ça coûtait 3$ pour voir Paul Butterfield. Le club pouvait accueillir peut-être, lorsque c’était plein, 150 personnes ou quelque chose comme ça ? Tout au plus. Alors, cela faisait quelque chose comme 450$, cela faisait peut-être un total de 500$ ou 600$ en une nuit. Combien payait-il à Paul Butterfield, 300$ pour une semaine à tous ces musiciens? J’ai entendu qu’il était en dette lorsqu’il a fermé. Il travaillait probablement gratuitement et mettait son propre argent espérant, je suppose, qu’à un moment donné, quelque chose arriverait. Je me demande, voulait-il un permis d’alcool ? Fallait-il payer la police pour avoir un permis d’alcool ?

LR: Ça a l’air qu’une grande partie de l’argent partait à la porte d’à-côté.

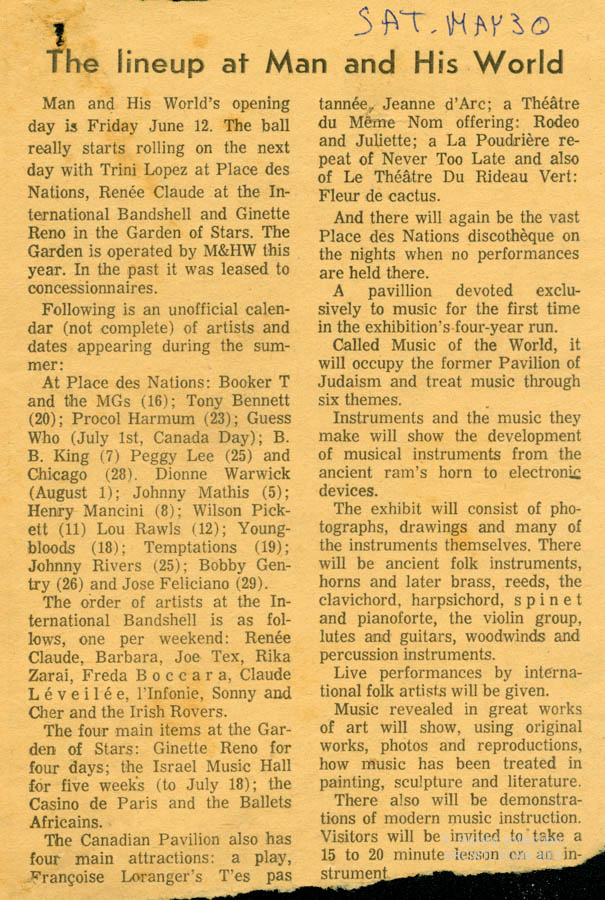

ES: Oui, parce qu’il y avait un bon 45 minutes entre les sets. Des fois, les groupes revenaient assez saouls ou défoncés. Je ne savais rien sur Gary Eisenkraft en passant jusqu’au groupe Facebook, lorsque j’ai appris beaucoup sur lui à travers des gars un peu plus vieux que moi. Je n’arrive pas à croire qu’un gars aussi jeune que lui était capable de réaliser tout cela. De faire venir tout ce monde là-bas (pointant aux affiches). Les musiciens qui passaient par là avaient une énorme influence sur les musiciens de la ville, tant francophones qu’anglophones. J’ai appris que beaucoup de francophones assistaient à plusieurs de ces concerts (regardant un ticket pour un concert de John Mayall, Sonny Terry – Brownie McGee.)

The Student Union était un endroit assez effréné. Le McGill Ballroom aussi—j’ai appris plus tard que l’une des sœurs McGarrigle ou les deux étaient impliquées dans les spectacles de lumière au McGill Ballroom. Ils avaient ces sortes de diaporama et de spectacles de lumières, qui allaient avec les la situation du LSD à l’époque parce que tout le monde se droguait.

LR: Puisqu’on parle de fumer du pot, ce n’est jamais arrivé au Penelope ?

ES: Non, jamais. Je ne me souviens pas avoir vu quiconque fumer.

LR: Mais c’était un lieu fumeur, on ne pouvait pas avoir un panneau « fumeur » pour la cigarette je présume ?

ES: J’imagine qu’il y en avait. Je n’étais pas un fumeur à l’époque et c’est drôle comme il y a certains moments où les gens peuvent réellement ignorer les gens qui fument. Cela semble impossible aujourd’hui. Dans les années 1960, tout le monde fumait. Cela devait être assez enfumé dans le New Penelope j’imagine, je me rappelle bien être allé à des boîtes où tu marchais essentiellement dans un nuage de fumée mais on ne le réalisait tout simplement pas. J’avais l’habitude d’aller au Esquire, sur Peel proche de Sainte-Catherine. C’était un endroit assez cool.

LR: Était-ce une foule mixte ?

ES: Ouais, ça l’était.

LR: Parce que j’imagine qu’à l’époque, les communautés noires se trouvaient en bas que la station Windsor, proche de Bordeaux, là où se trouvait Rockheads, sur Saint-Antoine.

ES: Malheureusement, je n’ai jamais été à Rockheads. J’ai vu cependant Little Stevie Wonder dans l’une de ces boîtes. Il se faisait appeler Little Stevie Wonder à l’époque.

LR: Au Esquire ?

ES: Je pense que oui, ou peut-être au Hawaiian Lounge. J’ai découvert l’Esquire à la fin de l’époque du New Penelope. C’était un endroit plus classe, il y avait une sorte d’atmosphère de boîte new-yorkaise, et c’était visiblement géré par des gangsters, ou ça avait l’air de l’être, ce qui le rendait d’autant plus attrayant à certains égards.

LR: Était-ce similaire au New Penelope, 150, 200 personnes ?

ES: Non, c’était plus grand. Si je me souviens bien, il y avait une piste de danse et des tables et des chaises. Tu pouvais commander des boissons de ta table, ce qui était assez classe pour nous juste après le New Penelope, où tu t’asseyais sur des bancs avec une planche en bois devant toi sur lequel tu pouvais déposer ton café. Mais on s’en foutait.

Il y avait aussi un endroit appelé George Soroya’s Hawaiian Lounge, c’est là que j’ai vu Stevie Wonder, je pense. C’était presque pareil que le Esquire show bar, il se peut que ça ait été sur la même rue ou dans le même secteur, je ne sais pas ce qui est arrivé à cet endroit.

LR: Il y avait aussi le Kon-Tiki sur la même rue.

ES: J’allais souvent au Kon-Tiki avec mes parents.

LR: Je vois sur la liste de concerts que vous avez conservé à l’époque que vous avez vu Muddy Waters au Esquire, aviez-vous 18 ans alors ou ne cartaient-ils simplement jamais les gens pour les concerts ?

ES: Non, je pense bien qu’ils cartaient au Esquire. J’avais peut être 18 ans. J’y ai vu James Cotton à plusieurs reprises. Et je suis bien devenu un fou de l’harmonica ; j’ai encore quelques harmonicas.

LR: Je retrouve aussi beaucoup de groupes musicaux d’Expo 67 sur votre liste.

ES: J’y allais tous les jours en été. J’avais 14 ans, j’avais un laissez-passer qui était bon pour toute la durée de la foire, je ne me souviens plus combien ça avait coûté. Il y avait assez pour t’occuper une journée entière, à visiter différents pavillons, et il y avait des tonnes de malbouffe si bien que nous nous bourrions la face.

LR: Expo devait être comme un grand terrain de jeu. Je présume que c’était très bilingue.

ES: Des centaines de milliers de personnes visitaient chaque jour, je pense avoir été là lorsqu’ils avaient le plus de monde, je crois bien que c’était 400 000 personnes en une journée. Il devait y avoir une foule très mixte.

LR: Je n’ai pas vraiment posé la question mais j’ai juste supposé qu’en grandissant, vous avez senti faire partie de la communauté anglophone ?

ES: Je sentais faire partie d’aucune communauté, mais je faisais évidemment partie de la communauté anglophone, comme il n’y avait tout simplement pas de Francophones là où je vivais.

LR: Comment avez-vous appris le Français par la suite ?

ES: Ils l’ont enseigné très bien à l’école. Extrêmement bien. Ils l’ont enseigné de façon machinale. Nous devions tout mémoriser, la grammaire, à commencer par avoir et être et mémoriser tous les passé composé, impératif, futur, présent et puis on ne faisait que les mémoriser. De la même manière nous avons appris les mathématiques 2X2=4, 4X8=32, je n’ai pas besoin d’y penser, ça s’est inscrit et ça a fondu dans nos cervelles. Une fois qu’on avait appris la conjugaison des verbes, et qu’on a commencé à apprendre comment utiliser les noms et tout correctement dans une phrase, nous l’avons appris assez bien. Le seul problème était que nous avions peu d’occasion d’utiliser la langue.

LR: C’est ce que j’allais dire : comment conserves-tu ton français alors ?

ES: Je ne l’ai pas fait jusqu’à ce que je devais en quelques sortes le réapprendre, cette base était encore là par le temps que je déménage en France pour deux ans, en 1973 ou 1974, alors j’avais 20 ou 21 ans. Je suis allé à une école d’art française là-bas et j’étais le seul anglophone. J’ai été complètement immergé dans la culture française, et assez étrangement je n’avais jamais été immergée par elle ici à Montréal. Une fois de retour, c’était facile désormais de connecter avec la communauté francophone, ils se moquaient de mon accent français quand je suis revenu ici. J’ai vécu au Sud alors c’était un accent Provençal. Dans ma vingtaine, j’ai commencé à connecter avec des francophones et j’ai déménagé au Mile End qui était multiculturel à l’époque, tu sais, Portugais, Français, Grecs, Anglais, il y avait un peu de tout. Et souvent maintenant, je suis bloqué dans ces situations où il se peut que je sois le seul anglophone. Je ne comprends pas tout ce qui se passe parce qu’il y a certaines phrases que je suis encore en train d’apprendre et ma courbe d’apprentissage est assez aplatie à ce stade de ma vie, mais la majorité des gens me disent : Oh, vous parlez très bien français. Aussi longtemps que vous faites de votre mieux, ils changeront habituellement à l’anglais s’ils savent que vous avez fait l’effort de parler français. C’est pourquoi je n’ai jamais compris la raison d’être de ces groupes de Droits des anglophones.

LR: Si le but est de préserver le droit de vivre en anglais uniquement, au Québec, je pense que c’est ridicule. C’est la même chose pour tous les séparatistes pur et dur qui pensent avoir besoin du droit de vivre et de travailler en français uniquement, à jamais.

ES: Pour moi, l’idée d’être un anglophone qui a vécu dans cette ville toute sa vie sans être capable de parler français est au-delà de ma compréhension. Je suis très, très, très heureuse d’avoir un pied dans les deux mondes, et d’avoir le meilleur des deux. Et bien sûr il y a bien plus qui se passe dans la communauté francophone à Montréal, en termes de qualité de la culture, comparativement à dans la communauté anglophone. Par exemple, j’aime beaucoup le théâtre, mais la qualité du théâtre anglophone est loin de rejoindre la qualité des acteurs des théâtres francophones. Les acteurs francophones au Québec, ils ont l’opportunité de pratiquer beaucoup, de faire de la télévision, du théâtre, des films, des talk-shows ; ils peuvent travailler et ils peuvent affiner leur art tandis que les artistes anglophones, acteurs, n’ont pas cette opportunité, ils ont juste le Centre Segal et le Centaur. Je suis allé tout récemment au Centaur, et je fus très déçu. Et je suis allé avec une femme Canadienne française… L’écriture était d’une qualité médiocre. Le jeu était aussi médiocre. J’étais en fait un peu embarrassé face à la dame avec qui j’étais allé, parce que j’ai déjà été au Théâtre du Rideau Vert, au Nouveau Monde, vous savez, de bons théâtres, et j’ai vu des trucs vraiment aussi bons que l’on puisse voir partout au monde. Ceci n’était tout simplement pas à la hauteur. La pièce avait été présentée à guichet fermé, mais quand j’ai regardé autour de moi dans la salle, j’ai pensé : je n’ai pas vraiment envie d’être l’un des membres de ce club. Parce que ça ressemblait à un club privé d’une certaine manière. Je ne veux pas être perdu dans cette bulle. C’est ce que j’aime de vivre dans le Mile End, Le Plateau… c’est vraiment bien d’avoir l’opportunité de faire l’expérience de beaucoup de cultures différentes, c’est tout simplement une dimension merveilleuse de la vie.

LR: S’agit de quelque chose que vous avez vu changer à Montréal—avant que vous ne soyez allé à Expo 67 tous les jours cet été là, je suppose que jusqu’à là Montréal n’était pas exactement le lieu le plus multiculturel. Puis par le temps que vous soyez revenu de France, six ou sept ans plus tard, vous avez dû sentir que les choses changeaient ?

ES: Bien, jusqu’à un certain point, jusqu’au premier référendum, c’était en 1980, je suppose, la chose principale était que vous aviez l’anglais et le français. On ne parlait pas de la communauté musulmane ni de la communauté noire… Maintenant on a une immense communauté arabe, une immense communauté de Français de France, une gigantesque communauté de gens de l’Asie du Sud… ils ont tous introduit leurs cultures et comme ils ont construit leur richesse, leur influence s’étend au-delà de leur communauté. Par exemple, la communauté Philippine, qui a commencé toute petite constituée d’une poignée de dames prenant soin de leurs enfants et de leurs tâches ménagères, au cours de la dernière génération ou deux, merci bon Dieu, ont réussi à faire venir leurs maris et leurs enfants. Heureusement, plusieurs ont réussi à sortir de ce marché, et bien sûr, la prochaine étape était de devenir infirmières et des choses comme ça, ouvrant des restaurants et des commerces et puis, leur impact commence à s’étendre au-delà de leur communauté et ça s’est super.

LR: Vous avez vu cela en 1974, 1975, 1976, au Mile End…

ES: Le Mile End était en déclin dans les années 1970.

LR: Alors beaucoup de Polonais, de Juifs et de Grecs ?

ES: Pas de Juifs. Au Mile End dans les années 1970 ? Les Juifs avaient déjà quitté le Mile End. Il y avait beaucoup de Grecs. Il commençait à y avoir beaucoup de Portugais, quelques jeunes comme moi parce que j’avais une appart sur St-Urbain à 23 ans. Je ne le réalisais pas encore à l’époque, mais au cours des 10 années suivantes environs, le Mile End était réellement en déclin. Beaucoup de bâtiments se faisaient démolir par leurs propriétaires, les loyers étaient ridiculement bas, les commerces ne marchaient tout simplement pas, c’est difficile de penser à comparer à ce qu’on voit aujourd’hui, mais vous savez, Brooklyn est allé à travers le même type de cycle.

Ça avait commencé beaucoup plus tôt dans le Mile End. En 1954, dans le secteur bordé par de la Savane, Victoria et Jean-Talon, ils ont construit 500 maisons. Mon père et plusieurs personnes de la rue St-Urbain et Clark ont acheté l’ensemble des 500 maisons en l’espace d’une journée. Tu n’avais que besoin d’un acompte de 500$. Ils ont tous emprunté de l’argent à d’autres, ont placé un acompte de 500$ et puis c’était une hypothèque de 39$ par mois pour 25 ans ou quelque chose comme ça. La maison était à 12 500 000$. Alors ils ont tous vendu la journée même, et il s’agissait tous de gars qui se connaissaient de l’ancien quartier Juif. Ils ont tous eu leur premier enfant autour de 1953-54 et la majorité en ont eu un autre autour de 1957. Alors j’ai eu 500 amis, immédiatement.

Ce fut le premier déplacement hors de l’ancien secteur, tout le monde avait été dans le Plateau – Mile End – Outremont jusqu’en 1953, après ça ils ont déménagé. Mais en 1967, 68 j’ai re-déménagé ici.

LR: Vos parents ont-ils trouvé ça bizarre, lorsque vous êtes revenu ?

ES: Non, mon père adorait l’ancien secteur. Il n’y avait rien de tel où nous vivions, à Montréal Ouest. Ils ont tout construit à partir de rien, à partir d’anciennes terres agricoles.

LR: J’ai eu droit au même discours après avoir déménagé la première fois de Ville Saint-Laurent à proximité du Centre-ville. Mes deux parents avaient grandi proche du Centre-ville et ils pensaient que je n’appréciais pas le progrès que constituaient les banlieues : “Nous partons et quittons les ruelles de gravier pour une belle pelouse et tout, et toi tu retournes là-bas !”

ES: Beaucoup de parents disaient cela à leurs enfants à l’époque. C’était comme une grand-mère qui te disait, “Comment, tu as arraché le plâtre pour exposer le mur de briques ? J’ai quitté un shtetl (ville, de l’Hébreux) fait uniquement de briques et maintenant tu en veux que des briques ?” Ou, “tu as décapé toute la peinture du fauteuil à bascule ? Pour exposer le bois ??” Il y avait genre 70 couches de peinture sur le fauteuil à bascule, ils avaient passé des années à peindre les choses pour qu’elles aient l’air neuves tous les ans. De toute façon, mon père adorait le voisinage. Les gens qui ont grandi là-bas s’amusaient là-bas, ils aimaient le secteur. Ils étaient pauvres mais ils ne considéraient pas être privés de quelque chose. Ils traînaient toujours dans les rues, il y avait beaucoup d’enfants dans les environs, de l’action communautaire, beaucoup de politiques, de choses éducatives et culturelles qui se passaient. Pour les gens religieux, il y avait tout plein de choses religieuses. Il y avait un grand mélange de tout plein de choses. Leurs familles et amis étaient toujours dans le coin. Alors mon père, en grandissant, il m’amenait toutes les fins de semaine sur le Boul. Saint-Laurent, afin de m’introduire à tous ces copains qui avaient peut-être encore des magasins là-bas. Cookie’s Main Lunch, au coin de Marie-Anne et Saint-Laurent, il m’amenait là-bas à la fin des années 1950 et début des années 1960. Là où se trouve aujourd’hui Bagel etc. Mais ce qu’il ne savait pas c’est que j’achèterais plus tard l’ensemble sur troisième étage de ce bâtiment—mon fils est né là. Juste au-dessus de là où se situait plus tard le Playwright’s Workshop. J’ai occupé cet place pour 12 ou 13 ans.

Leonard Cohen était mon voisin, de l’autre côté de la rue. J’avais l’habitude de m’asseoir avec lui dans le parc Portugais. On prenait notre café et cigarettes là-bas le matin. Je connaissais à peine qui il était. Autour de 1983 ou 84, il écrivait Halleluiah. On s’asseyait dans le parc le matin, il écrivait dans son carnet de notes et on parlait et on buvait du café. En fait, on préparait chacun notre propre café chez nous et on revenait s’asseoir au parc ensemble. Il me demandait des cigarettes, parce qu’il était toujours en train d’essayer d’arrêter de fumer, il ne voulait pas en acheter. Des fois on allait au Bagel Etc., après que Cookie’s ferma ses portes, et on s’asseyait avec Gadd et Matina. Des fois ma femme descendait d’en haut par les escaliers du bâtiment. Leonard traînait là, (Juan) Rodriguez était là. Il y avait aussi un ami sculpteur de Leonard, Morton Rosengarden, qui habitait près de là…

En tout cas, on parlait de musique, et Leonard est monté chez moi un fois pour voir mon travail et il a dit, “Erik, tu dois aller au siège social.” Et j’ai dit, “Que veux-tu dire, le siège social ?” Il a dit, “Le siège social !” J’ai dit, “De quoi diable parles-tu ?” Il a dit, “Le siège social est à New York, Erik. C’est ce que j’ai fait. Je suis allé au siège social et j’ai réussi grâce au siège social. Tu dois aller là-bas, tu ne peux pas rester ici.” Et ça c’était en 84 ou un peu avant ça.

Je savais que c’était un parolier, mais je ne savais pas vraiment qu’il était un gars vraiment connu et tout. C’était un gars qui vivait de l’autre côté de la rue.

LR: Il passait un peu par une période morte à ce moment-là. Il avait eu un assez grand élan de célébrité dans les années 1960 et puis encore un peu au milieu des années 1970, mais après il avait une période creuse.

ES: Ouais, bien nous ne faisions que traîner et parler et personne ne le dérangeait, personne ne le reconnaissait. Voyez vous, Montréal est reconnue pour être comme ça. Tu peux être une star ici et personne ne deviendra vraiment fou autour de toi. Je ne pense pas que Cohen ou Rufus aient vraiment de problèmes lorsqu’ils sont en ville.

Les gens déménageaient ailleurs, oui, et faisaient plus d’argent, mais le coût de la vie était si bas à Montréal. Je payais 75$ par mois de loyer sur la rue Saint-Urbain, entre Saint-Viateur et Fairmount en 1975. Et je vivais avec ma petite amie – alors qui ne pouvait débourser 75$ par mois. Nous n’avions pas beaucoup d’argent mais c’était seulement 37,50$ chaque. Cela nous laissait assez d’argent pour aller à des restaurants pas chers, des concerts pour quelques dollars…

LR: Et même si le salaire minimum devait être autour de 2$ l’heure, quand même…

ES: Vous faisiez quand même au moins 75$ la semaine, ou 100.

LR: Alors c’était à peine l’équivalent d’une semaine de travail au salaire minimum. C’est beaucoup plus de travail pour un mois de loyer de nos jours, ça c’est certain.

ES: À moins que tu ne le partage avec plusieurs personnes. Alors lorsque nous voyons cette grande évolution dans le Mile End au cours des dernières années, une bonne poignée de l’afflux est constituée d’étudiants. Plusieurs d’entre eux ont des parents qui payent leur loyer tandis qu’ils sont à l’école. Plusieurs viennent de la France aussi, et d’à peu près partout ailleurs– Winnipeg, Vancouver, Ontario, ils pensent tous que c’est l’endroit le plus cool pour vivre, mais ils n’ont pas d’attachement au quartier, aucune connaissance de l’histoire de ce quartier. Et ils le quitteront dans 2 ou 3 ans dès qu’ils gradueront et décrocheront un emploi à New York ou Toronto.

LR: Je suppose qu’il y avait un peu de cela autour de McGill même à cette époque-là.

ES: Mais le Ghetto McGill n’a pas eu de communauté conséquente de résidents depuis vraisemblablement 100 ans. À une époque, avant que l’Université ne devienne vraiment grande, il y avait probablement beaucoup de familles là-bas. Mais le Mile End a toujours constitué une communauté conséquente de familles vivant là. Ces familles sont en voie de disparition, ils déménagent, vendent leurs propriétés pour de grosses sommes d’argent. Leurs enfants sont partis, et qui a les moyens de s’acheter une maison à un million de dollars. Ce sera quelqu’un qui a beaucoup d’argent, qui a entendu qu’il s’agit d’un secteur cool.

LR: C’est ce qui s’est passé dans le Greenwich Village dans les années 1990.

ES: Peur être. J’ai vécu dans le Greenwich Village en 77, 78. J’ai adoré, c’était formidable.

LR: Qu’en est-il du PQ arrivant au pouvoir en 76, beaucoup de Montréalais anglophones auxquels on a parlé ont dit qu’il s’agissait d’un point tournant.

ES: Mes amis sont partis à Toronto juste après que René Lévesque ait gagné en 76. Ma petite amie et moi, à l’époque, adorions ce gars—il représentait presque un futur socialiste pour cette province. Comme un gouvernement honnête et attentionné. Le soir où il a gagné, on s’est assis à un bar sur Saint-Laurent près de Saint-Viateur. À côté se trouvait une place à hot-dogs cuits à la vapeur et unes brasserie. On s’est assis là à regarder, à la télé, les résultats du scrutin qui commençaient à entrer, nous étions les seuls anglophones dans le bar ce soir là. Quand le Parti Québécois a gagné, les gens sont devenus fous, les voitures klaxonnaient dans la rue. Puis, tout à coup, elle et moi, nous nous sommes sentis un peu nerveux et inconfortables. J’avais voté pour lui – elle était Américaine, elle ne pouvait voter. On s’est juste senti un peu inconfortable – beaucoup de choses assez folles étaient en train d’êtres dites, on a juste pensé que peut être il commencerait à y avoir des gens un peu fous. Alors on est juste rentré à la maison après ça. Et plus tard, beaucoup de mes amis sont allés à Toronto. Ils avaient planifié continuer l’Université là-bas, j’oublies c’était en quel mois que l’élection a eu lieu. Je ne faisais déjà plus parti de leur groupe, vivant au Mile End tandis qu’ils vivaient soit encore chez leurs parents ou plus loin en banlieue. Ils ont tous en quelque sorte aller à la dérive vers Toronto ou Vancouver et à des places comme ça. Je n’avais aucune raison de quitter, j’étais heureux ici. Ma mère a transféré TOUT son argent à Toronto. Elle a vidé ses comptes bancaires – non pas que ça faisait une différence. C’était juste cette peur qui découlait de son passé, que quelque chose de mauvais pouvait arriver.

LR: Ça a bien l’air qu’au milieu des années 1970, l’ère qui avait commencé au milieu des années 1960 était déjà sur sa fin. À Montréal avec les Jeux olympiques, le PQ en 76, l’explosion du disco, c’est comme si juste 7 ou 8 ans plus tard, les années 1960 devaient déjà paraître comme un souvenir distant.

ES: Je pense que ça a commencé avec nous, avec ma génération et que ça a pris fin avec ma génération. Ça a commencé avec des gens de mon âge disons au début des années 1960, milieu des années 1960, très influencés du côté américain et puis un peu plus tard le côté politique à travers la scène politique européenne en 68 et 69, et puis comme on entrait dans la vingtaine et qu’on devait prendre des responsabilités plus, nous rentrions dans la période exacte dont vous parliez, le milieu des années 70. On a tout laissé derrière nous : nous devions abandonner les drogues parce qu’on devait trouver de l’emploi ou graduer de l’Université, ou au moins faire beaucoup moins de drogues. Nous devions gagner de l’argent pour subvenir à nos besoins, à moins que nous ayons des parents très riches.

Les gens qui allaient en boîtes disco n’étaient pas mon monde. Je sais qu’ils avaient ces vraiment grosses boîtes de nuit sur la rue de la Montagne, que la cocaïne est devenue la drogue en vogue, et nous ne prenions pas de cocaïne. Nous étions rendus pas mal à la fin de notre période drogues parce que nous en prenions depuis déjà 10 ou 15 ans. Il y avait de ceux qui sont devenus juste fous et étaient déjà morts, et de ceux, comme moi, qui ont survécu. Alors les gens allant en boite de nuit constituaient un nouveau genre de consumérisme, du genre « laisses-moi te montrer combien je suis beau, vois-moi, regardes-moi, admires-moi, je veux être vu avec cette personne, prenons de la cocaïne et essayons d’avoir cette sorte de super énergie pour danser et faire l’amour dans les toilettes et s’en foutre et dépenser autant d’argent qu’on peut. » Monter l’argent liquide, ramasser la belle fille ou le beau mec, c’était si anathème à l’idéal hippie de liberté, de paix et de choses comme ça tout simplement, pas d’amour. C’était complètement l’opposé – c’était pour nous tout à fait impossible de rentrer là-dedans. Cela nous dégoûtait complètement alors nous allions tout simplement ailleurs.

LR: Alors tout d’un coup, l’affaire des années 1960 est devenue strictement chose du passé, quelque chose qui devait être revisité. C’est mort désormais.

ES: Je ne veux pas vivre dans le passé. Je ne suis pas l’un de ces gars qui écoute les postes de radio qui ne jouent que la musique des années 1960. Non, je veux savoir ce que les gens écoutent en ce moment. J’apprécie cette époque-là, je m’y intéresse mais je n’en suis pas fanatique. J’ai juste commencé le groupe Facebook pour que les gens s’expriment et s’amusent un peu. Certains gars sont encore aux Tam-Tams, on voit des gars de mon âge qui sont encore des hippies, ils ont des cheveux longs jusqu’ici, ils sont complètement défoncés à l’acide, ils tournent en ronds, je regarde ces gars et je me dis : wow, j’aurais peut-être été ce gars si je n’avais pas arrêté de prendre de l’LSD. Ce n’est pas là que je veux vivre. Je respecte complètement l’histoire, pourtant, j’adore l’histoire et il s’agit d’un chapitre de l’histoire. Mais c’est aussi le cas avec tout ce qui se passe en ce moment même qu’on le veuille ou pas, et c’est mieux de savoir que de ne pas savoir. Parce que si vous connaissez l’histoire, alors les choses font plus de sens maintenant. En effet, la guerre en Irak ou en Syrie, peu importe, n’a aucun sens à moins que vous ne connaissiez l’histoire du Moyen-Orient, à moins que ne sachiez quelque chose du colonialisme et de comment cela a affecté le visage de l’Afrique et du Moyen-Orient et puis, soudain, tout fait sens – oh, je comprends pourquoi ces gens se détestent, ils n’ont jamais vécu ensemble avant, ils étaient dans des lieux différents. Alors, même si ceci se trouve à une échelle différente, ça a autant d’importance dans l’histoire de la ville ou de la culture.

LR: Alors je suppose que les années 1960 sont importantes en partie en raison de la façon avec laquelle on en est passé à autre chose, non pas comme une époque glorieuse parfaite – je veux dire certaines choses étaient affreuses dans les années 1960, si nous le glorifions trop nous serions en train d’ignorer certains faits, comme, par exemple, ce n’était peut être pas si facile d’être un homosexuel ou une femme dans les années 1960, et peut être toute l’affaire de « l’amour libre » (free love) n’était pas toujours la plus plaisante pour les jeunes femmes à l’époque. Des choses comme l’équité salariale étaient des combats qui sont venus plus tard.

ES: Ouais, et ce sont de bonnes avancées. Je suis aussi très privilégié d’avoir pu vivre toutes ces choses différentes.