À la porte du New Penelope Café avec Allan Youster

Pendant des dizaines d’années, Allan Youster a été un pilier de la scène montréalaise en assistant aux concerts locaux. Il a passé une partie de la fin des années 1960 à faire la porte à la légendaire salle de concert The New Penelope Café, étant témoin de performances de figures telles que Muddy Waters, The Fugs, Jesse Winchester et Frank Zappa and the Mothers of Invention. À l’été 2015, nous lui avons parlé à l’un de ses repaires locaux préférés, le Barfly, puis quelques mois plus tard nous l’avons rencontré à sa maison de longue date dans la co-op du Milton-Parc. Il a aussi été interviewé ici sur une histoire orale de la crise du logement qui a eu lieu au Milton-Parc dans les années 1970).

Les entretiens ont été transcrits et édités par Alex Taylor et Louis Rastelli, et les images sont fournies par Erik Slutsky, Alex Taylor, etc.

LR: Êtes-vous né et avez-vous grandi à Montréal ?

AY: Oui, je suis né juste là sur Coloniale (près de Duluth). Ensuite mes parents ont déménagé plus haut sur le boulevard St-Joseph, puis on a encore déménagé avec la grande migration des Juifs dans l’Ouest de la Ville. Nous n’avons pas pu faire mieux que les appartements bon marché sur St-Laurent. Une partie de notre famille s’est retrouvée à Chomedey et ailleurs. Ma mère était de Glasgow, mais mon père était un Juif montréalais. Il a menti sur son âge ; à 17 ans, il est allé se battre à la Seconde Guerre mondiale. Même si la guerre a pris fin en 1945, ça lui a pris plus d’un an pour revenir à la maison. Ma mère était une épouse de guerre, elle est également arrivée à ce moment. Alors je suis né en 1947. Au début des années 1960, je suis allé à l’École secondaire Sir Winston Churchill.

LR: Ville Saint-Laurent était tout nouveau à l’époque, n’est-ce pas ?

AY: Je suis allé à Sir Winston l’année de son ouverture ! C’était au bout de Côte-Vertu ; à l’arrière de l’école, il n’y avait que des champs. À l’Ouest d’Alexis Nihon, Côte-Vertu était une route de campagne à deux voies comme le Boulevard Gouin, il n’y avait que des fermes et des écuries dans le coin. Je me souviens qu’un jour, l’école a tremblé — Canadair (le manufacturier d’avions sur Thimens, aujourd’hui Bombardier) était un peu plus à l’est, puis l’aéroport de Dorval était à l’ouest de nous. Ils avaient une piste d’atterrissage numéro 7 à Dorval, et une piste numéro 7 à Canadair. Un avion de passagers qui atterrissait s’était trompé de piste, et volait si bas que les vibrations secouèrent toute l’école. C’était dans les journaux – ils ont fini par fermer cette piste à Canadair suite à cela.

LR: Ils ne testent plus leurs avions là-bas désormais…

AY: Non, non. C’est incroyable ce qu’il y a là-bas maintenant, ils ont juste construit et construit. En fait, le premier concert que j’ai jamais vu à Ville St-Laurent, au Y, j’y ai vu Penny Lang. Elle avait un joueur de basse avec elle et chantait des reprises. Je pense que ce bâtiment est encore là.

LR: Par coïncidence, je suis allé à la garderie à ce Y, plus haut proche de Poirier.

AY: Ouais, là-haut. Nous avions une professeure au Secondaire qui avait commencé un club de musique folk. C’est là que j’ai entendu Bob Dylan pour la première fois, elle a joué le premier album pour nous. Phil Ochs, tout ça, avant les Beatles, peut-être en 1961, 62.

Lorsque nous étions dans le Club de chanson folk, nous étions les seuls à nous intéresser à cette musique, et nous étions juste une bande de nerds. Ce n’était pas du tout populaire. Il faut comprendre que le seul single de Dylan était Tambourine Man. C’était lent et ça durait 6 minutes, alors ça a été joué à toutes les danses de l’école secondaire. C’était bien avant Stairway to Heaven. Mais Dylan n’était encore pas si populaire.

Les Beatles ont été pour moi un véritable tournant. J’ai découvert The Beatles en novembre 1963, avant qu’ils ne deviennent connus en février 1964 grâce à Ed Sullivan. Nous sommes Juifs et Chanukah arrivait à la fin du mois de novembre et ma mère a dit, « Tu dois acheter un cadeau à ta sœur. » Je n’avais pas d’argent, alors elle m’a donné cinq dollars. Nous sommes dans un magasin de disques, je vois l’album Meet The Beatles, je l’emballe et le donne à ma sœur Véronica. Elle ne l’aime pas ! Elle me le rend. Je n’y crois pas ! Je l’ai adoré !

Désormais nous vivions dans un duplex, alors nous faisions nos affaires en famille et puis quand on avait fini, je courrais en bas voir mes voisins et leur dire : « Vous devez entendre ça ! »

Nous l’avons fait joué en bas au sous-sol, et ils ont appelé leurs amis, alors sans s’en rendre compte nous avions près de huit personnes en train d’écouter The Beatles en s’exclamant « C’est incroyable ! » Je l’ai même amené à l’école ce décembre-là, et notre professeur d’histoire qui était d’Écosse—Mademoiselle Chesney—a dit : « Oh ! Je vois que vous avez découvert un truc britannique… J’étais là cet été et j’ai ramené plein de 45 tours. » Alors on a eu une sorte de danse dans le gymnase où j’ai amené mon album et elle a amené le sien… tout le monde a enlevé ses souliers et dansait dans le gymnase. Nous faisions partie de l’Empire britannique… Les trucs britanniques sortaient et apparaissaient ici dans les magasins tout naturellement, tandis qu’aux Etats-Unis, ça prenait plus de temps à sortir. Alors rendu en février, nous étions excités pour le concert d’Ed Sullivan !

LR: Mais pourquoi ça sonnait si différent pour vous ? N’aviez-vous vraiment jamais entendu Chuck Berry ou du Motown jusque-là ? Des chansons comme la version originale de « Twist & Shout » ?

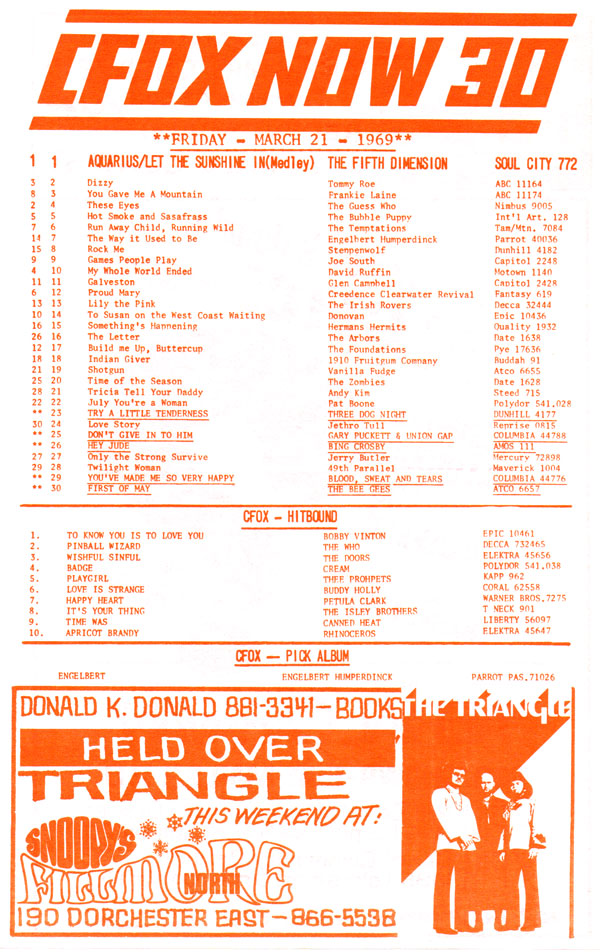

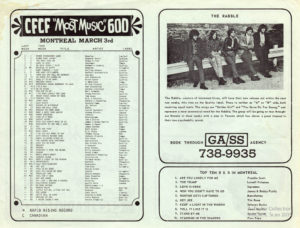

AY: Il faut comprendre que dans le temps, les palmarès étaient racialisés. Nous étions encore à la fin de l’époque des « albums de race noire ». Nous avions Dean Hagopian. Dean était le grand adversaire CFOX de Dave Boxer à CFCF. Dave Boxer était le plus populaire, mais Dean Hagopian était le plus hip, parce qu’il faisait jouer les groupes noirs, du RnB, les trucs plus anciens et les morceaux qui ne jouaient pas sur les palmarès des blancs. Alors nous étions au courant de ces trucs, mais ce n’était pas populaire. Mais les Beatles sont arrivés au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes harmonies, et ça a simplement fait résonner une corde sensible. Leur première chanson que j’avais jamais entendue était « It Won’t Be Long »… c’était comme de la musique d’église, avec des réponses et des répétitions. Ça m’avait captivé à l’époque… Ça captivait tout le monde, c’était fascinant ! À ce moment-là, on trouvait peu d’albums dans ce genre. Ma mère est d’Écosse, alors nous avons écrit à notre parenté là-bas pour qu’ils nous envoient d’autres affaires des Beatles.

LR: Ça devait être très rafraîchissant ?

AY: Ouais ! C’était plutôt libérateur. Chacun de nous, après que ce gros truc ait frappé, on se disait tous, « Hé ! Moi aussi je peux faire ça ! ». Plus tard, nous avons eu la chance d’entendre toutes ces autres choses. Les bluesmen britanniques ont comme ré-introduit l’Amérique à sa propre musique. Alors, la parenté de ma mère nous a envoyé plus de Beatles et d’autres trucs d’Écosse. Le jour où j’ai reçu le premier album, un ami à moi, Larry Geary, frappa à ma porte à 8h15 du matin avant d’aller à l’école, et il avait un nouvel album… C’était le premier album de Paul Butterfield, avec « Born in Chicago » dessus. Toujours est-il qu’il a dit : « Tu dois écouter ça » et nous l’avons fait jouer et ma mère est entrée et a dit : « Pourquoi est-ce si bruyant ? » et j’ai répondu : « Maman, c’est écrit à l’arrière de la couverture—Jouez aussi fort que vous pouvez ! » (rires). Nous aimions écouter Butterfield, The Beatles et The Stones, Muddy [WATERS]…

À l’école secondaire, les groupes pop que j’aimais étaient des groupes comme JB and the Playboys. J’ai eu leurs albums, leurs 45 tours… je les ai vu en concert au Club de curling Bonaventure, ainsi que d’autres groupes comme the Haunted et MG & the Escorts. Nous avions un ami qui avait une voiture et nous allions là-bas, avant que l’autoroute ne soit construite, c’était dans un parc industriel. Durant l’été, ils n’y avait pas de glace, et nous parlons d’un grand terrain de stationnement, et il pouvait y avoir 5 ou 6 mille jeunes là-dedans. Ils faisaient venir 10 groupes, qui jouaient l’un après l’autre. Ils avaient chacun 20 minutes, une demi-heure et si vous aviez un plus grand nom, vous aviez plus de temps. Le son était terrible et caverneux ! Le son était terrible partout ailleurs aussi, à l’époque. Mais c’était un ÉVÉNEMENT. C’était du Rock’n’Roll. Les gens achetaient une flasque de rhum et le faisait entrer en cachette et vous pouviez acheter du Coke là-bas. C’était comme un gymnase d’école secondaire, mais à une échelle industrielle.

À l’école secondaire, les groupes pop que j’aimais étaient des groupes comme JB and the Playboys. J’ai eu leurs albums, leurs 45 tours… je les ai vu en concert au Club de curling Bonaventure, ainsi que d’autres groupes comme the Haunted et MG & the Escorts. Nous avions un ami qui avait une voiture et nous allions là-bas, avant que l’autoroute ne soit construite, c’était dans un parc industriel. Durant l’été, ils n’y avait pas de glace, et nous parlons d’un grand terrain de stationnement, et il pouvait y avoir 5 ou 6 mille jeunes là-dedans. Ils faisaient venir 10 groupes, qui jouaient l’un après l’autre. Ils avaient chacun 20 minutes, une demi-heure et si vous aviez un plus grand nom, vous aviez plus de temps. Le son était terrible et caverneux ! Le son était terrible partout ailleurs aussi, à l’époque. Mais c’était un ÉVÉNEMENT. C’était du Rock’n’Roll. Les gens achetaient une flasque de rhum et le faisait entrer en cachette et vous pouviez acheter du Coke là-bas. C’était comme un gymnase d’école secondaire, mais à une échelle industrielle.Je me souviens d’un groupe appelé The Munks, ils ont repris la chanson de The Zombies « She’s Not There » avant qu’on ne l’entende à la radio. Mais rien ne reste aussi bien en mémoire que LA FOULE ! C’était un public adolescent, dans un stationnement, les gars cherchaient des adolescentes, les filles des gars, des filles cherchaient du trouble, de l’alcool—pas de drogues—s’il y avait de la drogue, c’était si discret que nous ne nous en sommes pas aperçus. Vraiment, c’était le secondaire à la puissance 1000, un gros party musical avec de l’alcool. Les danses de l’école secondaire présentaient des groupes musicaux, Winston Churchill avait des groupes musicaux… Les groupes de musique étaient très localisés, à l’époque, un groupe pouvait être local pour une école secondaire, et quelques blocs plus loin, personne ne les connaissait. La scène locale était très drôle. Et Donald K. Donald… En fait, je me souviens de lui au Bonaventure avec l’une de ces tables en bois pliables, avec deux tables-tournantes, un ampli Bogen et deux hauts-parleurs. Il jouait de la musique et faisait jouer des groupes locaux dans les écoles secondaires, et c’est ainsi qu’il a commencé.

LR: Il trouvait des groupes comme The Triangle…

AY: Ouais ! En fait, à un moment donné il a même réussi à faire jouer dans quelques écoles secondaires des groupes qui jouaient au Penelope, parce qu’il était déjà connecté.

A flyer that was typically free to pick up at record stores in the 1960s. From the collection of Alex Taylor.

LR: Il semble y avoir eu un bref moment après le succès des Beatles où une grande partie des concerts au Bonaventure ou à l’aréna Maurice Richard étaient un mélange de groupes yéyé francophones et de groupes anglophones comme The Haunted ou The Rabble…

AY: OK, bien, Les Classels et Les Baronets, je me souviens d’eux, mais je ne les écoutais pas parce qu’au fond c’était de la merde pop ! Je veux dire, maintenant, ça a été élevé à un statut nostalgique, mais à l’époque – vous vous rappelez que la musique était divisée ? – bien, ça c’était de la merde pop !

LR: Il y en avait d’autres qui traversaient davantage d’un côté à l’autre, peut-être Les Sultans ou les Sinners ?

AY: The Sinners, définitivement ! Les Sultans, ouais, ils allaient dans cette direction. LA chanson qui leur a donné du succès a été « La poupée qui fait non » – c’est une chanson stupide mais c’est devenu #1.

LR: Lorsque j’entends tout ça, je ne peux m’empêcher de penser que ces jours-ci, trois années s’écoulent et ce n’est pas comme si le monde entier allait changer. À l’époque, en 1964, les Beatles ont explosé, puis en 1967 vous aviez de l’acid rock… c’est comme si le monde entier avait changé en seulement trois ans. Pensez à 2012 comparé à aujourd’hui (2015) et c’est plus ou moins la même chose. Est-ce que je me trompe en disant… que le rythme était effectivement aussi effréné qu’il en avait l’air ?

AY: Bien à l’époque, nous écoutions du jazz, du folk, du rock autant que de la musique populaire. Je veux dire, la radio était toujours allumée. Ça c’était un peu avant CKGM-FM, mais il y a d’autres choses qui ne passaient pas à la radio, et que l’on écoutait aussi. Lorsque les trucs britanniques ont frappé, tout le monde écoutait les trucs britanniques, mais pas tout le monde n’écoutait Bob Dylan, le Butterfield Blues Band ni ne suivait tous « nos trucs ». Alors il y avait deux ou trois courants de musique populaire à l’époque.

Pour Montréal, le vrai gros changement fût CKGM-FM, c’est Geoff Sterling qui avait acheté cette station de radio. Comment dire, il n’y a pas vraiment eu de radio de ce genre depuis. Même CKUT ne fait pas cela aujourd’hui. Deux années de suite, ils ont remporté le titre de la meilleure station de radio en Amérique du Nord, sélectionnés par Rolling Stone… Geoff Sterling laissait simplement les DJ faire ce qu’ils voulaient. Vous pouviez l’allumer, entendre jouer Hendrix suivi de Ravi Shankar suivi de John Coltrane… ils jouaient un côté de disque pour chaque artiste. Il n’y rien que ces gens-là ne faisaient pas ! C’était de la musique pure, c’était juste flyé ! Personne ne fait tant de radio libre aujourd’hui… Meatball Fulton était l’un des deejays… il faisait du free-form, tout en respectant les politiques de la station…

LR: Vous étiez chanceux d’habiter à Saint-Laurent à l’époque, non loin de Bonaventure. Ça devait être tout un trajet pour se rendre au centre-ville.

AY: Et bien… Voici une histoire personnelle, j’étais grand pour mon âge à l’époque, cinq pieds huit et demi, pareil à ce que je suis aujourd’hui puisque j’avais 12 ou 13 ans. Puis à 13 ans, ils te donnaient un costume, pour la Bar Mitzvah. Or, pour faire quoi que ce soit à l’époque, vous deviez avoir plus de 16 ans. Il y avait eu ce débâcle dans un théâtre dans les années 1920 (un incendie au Théâtre Laurier), même quand j’étais enfant, vous ne pouviez pas aller au cinéma. Mais j’ai réalisé que si j’enfilais mon costume, je pouvais aller au cinéma. Alors j’allais au centre-ville après l’école, j’allais voir des films, des matchs de hockey. Les places debout au Forum de Montréal coûtaient un dollar. Je disais à ma mère, « Je vais à l’école », puis j’allais ensuite au Forum le matin, attendais en ligne, payais un dollar pour une place debout. Je remontais ensuite sur le bus avec le transfert, et étais de retour à l’école un peu en retard. Je dois avouer, mon père est décédé lorsque j’étais très jeune alors j’avais une grande marge de manœuvre à cause de cela…

Puis le soir j’allais regarder la game de hockey. À l’école secondaire, j’étais grand, je me souviens, j’avais l’air plus vieux. Je pouvais entrer dans les clubs de danseuses – mon favori s’appelait Metropole. C’était en face du Centre Eaton. Vous ne le croirez pas, mais ils avaient des musiciens en direct, saxo, basse et batterie. Ils jouaient ce qu’on pourrait appeler du sax de chambre, du sax romantique, et c’était des musiciens de jazz compétents. J’avais découvert le jazz, le blues ainsi que le folk au Record Centre sur Crescent. Il y a une place de falafel là maintenant. C’était le magasin d’Edgar Jones, on pouvait y louer un album pour 25 sous la semaine. Il y avait toujours des jeunes du Cégep et tout qui traînaient dans le coin, alors j’ai commencé à entendre parler de choses, et j’ai découvert le Penelope Café, sur Stanley. C’était à côté du Stanley Pub, en bas des marches.

Puis le soir j’allais regarder la game de hockey. À l’école secondaire, j’étais grand, je me souviens, j’avais l’air plus vieux. Je pouvais entrer dans les clubs de danseuses – mon favori s’appelait Metropole. C’était en face du Centre Eaton. Vous ne le croirez pas, mais ils avaient des musiciens en direct, saxo, basse et batterie. Ils jouaient ce qu’on pourrait appeler du sax de chambre, du sax romantique, et c’était des musiciens de jazz compétents. J’avais découvert le jazz, le blues ainsi que le folk au Record Centre sur Crescent. Il y a une place de falafel là maintenant. C’était le magasin d’Edgar Jones, on pouvait y louer un album pour 25 sous la semaine. Il y avait toujours des jeunes du Cégep et tout qui traînaient dans le coin, alors j’ai commencé à entendre parler de choses, et j’ai découvert le Penelope Café, sur Stanley. C’était à côté du Stanley Pub, en bas des marches.

À l’étage il y avait le Loon Rousse, une boîte de nuit. Je me souviens une fois d’être sorti du Penelope tard le soir, et devant le Loon Rousse arrive une grosse voiture du genre Cadillac, quatre gars en sortent, ils ouvrent le coffre et en sortent des bâtons de baseball et courent dans la place. Mon ami me regarde et dit, je ne pense pas que ce soit un match de baseball qui éclate là-bas. On est parti de là. Voilà, pour nous, ce que c’était le Loon Rousse.

Le Penelope sur Stanley était très petit. C’était un club de folk, vous vous asseyiez, autour de barils en bois, avec du plywood dessus et une nappe de table à carreaux, sur de vieilles chaises de taverne. Si vous rentriez 50 personnes là-dedans, il n’y avait plus de place pour rien. Mes groupes préférés que je voyais là-bas étaient Luke and the Apostles, de Toronto, Sidetrack, et d’autres concerts de folk. Sean Gagné, Willie Dunn, tous les chanteurs de folk locaux jouaient là. Willie Dunn était le premier gars que j’ai vraiment vu jouer de la guitare slide avec un couteau. Il jouait de la guitare, mais je n’ai pas réalisé qu’il traînait un couteau… je veux dire, j’ai déjà vu un verre, une bouteille, mais le couteau… après avoir joué, il le remettait dans son fourreau et c’était tout ! (rires)

Gary Eisenkraft avait une histoire à propos de Bob Dylan ; il a dit que Simon Ashe avait refusé Bob Dylan à son club de folk. Dylan est venu à la soirée micro ouvert et a joué un morceau dont il existe un enregistrement (Finjan’s 1962.) Quelques mois plus tard, Simon reçoit un appel disant que Bob Dylan allait être en ville. Il pourrait venir à Montréal pour une semaine, ça coûterait 800 $. Simon est sur le bord de la faillite, il dit à Bob, « Désolé, je ne peux pas. » Alors une fois que Bob Dylan est devenu connu, l’histoire de Simon est devenue « J’ai refusé Bob Dylan. » Combien de personnes peuvent dire ça ?

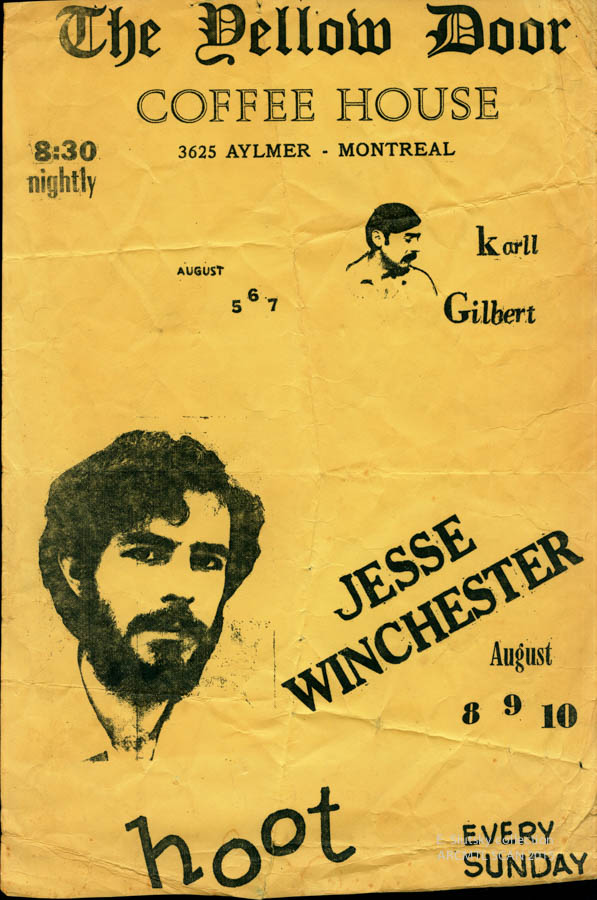

Les clubs de chansons folk n’ont pas survécu très longtemps. Il y avait effectivement le Yellow Door, mais ça faisait partie du campus. Il y avait The Green Lantern, the Back Door au début des années 1970 sur MacTavish et Sherbrooke, mais il fallait littéralement faire le tour de l’édifice pour se rendre à la porte arrière du bâtiment, c’était dans le Prince of Wales Court à McGill, qui plus fût tard démoli. J’y ai vu le Révérend aveugle Gary Davis, le soir de mon mariage en 1970. J’y ai vu Bruce Cockburn au moins deux ou trois fois.

Lorsque le Penelope a déménagé sur la rue Sherbrooke en 1967 (et est devenu le New Penelope), c’était excitant. L’ancien endroit était petit—lorsque Sidetrack jouait là, ils étaient six, et ils avaient deux clavieristes, l’un d’eux avait un clavecin. Il manquait de place. J’étais sans emploi et j’avais exactement 20 ans en 1967. The Penelope avait déménagé au nouvel emplacement et avait besoin de personnel, alors j’ai dit « Je travaillerai là. » J’étais payé six dollars la semaine pour faire la porte—un dollar par jour.

Gary m’aimait bien parce que je suis pointilleux et je que m’occupais de la porte honnêtement. Les gens m’offraient de la drogue, les filles m’offfraient de la drogue et davantage, mais en bout de ligne, tout le monde payait pour entrer. C’est pourquoi Gary m’aimait bien—c’était une business. Payer 2.75 $ était un gros montant, c’était pour un concert comme The Fugs… c’était le genre de concert le plus couru.

Je travaillais 6 jours par semaine, parce que nous étions fermés le lundi. Mais je recevais l’assurance chômage à 27 $ la semaine, donc je recevais 54 $ toutes les 2 semaines. Alors avec les 6$ que je faisais à The Penelope, je vivais comme un roi– ben OK, un roi pauvre ! Mais je pouvais assister aux concerts gratuitement.

Je travaillais 6 jours par semaine, parce que nous étions fermés le lundi. Mais je recevais l’assurance chômage à 27 $ la semaine, donc je recevais 54 $ toutes les 2 semaines. Alors avec les 6$ que je faisais à The Penelope, je vivais comme un roi– ben OK, un roi pauvre ! Mais je pouvais assister aux concerts gratuitement.

Habituellement, nous arrêtions de charger à partir du milieu de la deuxième partie. La plupart des groupes jouaient deux sets, le vendredi et le samedi ils jouaient trois sets et pouvaient continuer passé 1h du matin.

Je me souviens de Muddy Waters, trois parties pour Muddy, et c’était bondé, je veux dire 526 personnes présentes pour la première partie, ça c’était les tickets vendus – ça n’incluait pas le groupe et leur monde, et les deux policiers qui sont entrés gratuitement. Je me souviens que les policiers sont arrivés, ils ont garé leur voiture après le morceau d’ouverture, j’étais à la porte et ils sont entrés uniquement pour regarder Muddy. Deux policiers debouts à l’arrière. Je veux dire, notre capacité maximale pour la place était, officiellement, de 155 personnes.

LR: Bien, c’est similaire pour la Sala Rosa, la capacité maximale officielle est de 200 personnes mais on peut faire rentrer 500 personnes pour les gros concerts. Est-ce que c’était environ de la même taille que la Sala ?

AY: Non, c’était plus petit, c’était vraiment surchargé—nous avions aussi un vestibule alors certaines personnes se tenaient là, et Muddy était comme dans une autre pièce, mais c’était pas grand. La scène ne faisait pas plus qu’un pied ou un pied et demi de haut. Il n’y avait pas d’enseigne sur la devanture, uniquement sur la porte.

Sidetrack étaient supers, ils étaient comme le groupe-résident du New Penelope. Maintenant à New York, au Café a Go Go, le groupe-résident était le Paul Butterfield Blues Band pendant six mois, puis Sidetrack ont pris la relève. Ils étaient si bons que ça ! Sidetrack ressemblaient plus à Butterfield sur le premier album, de l’harmonica, du blues classique, avec une inspiration jazz. Le gars au clavier jouait un piano électrique Rhodes et l’autre gars jouait un clavecin fait maison. Leur chanson-thème sonnait comme suit, « Let me be your side track — until your mainline comes » (Laisses-moi être ta digression – jusqu’à ce que vienne ta ligne de conduite). Il y avait J.C. Lewis, petit, cheveux bouclés, il portait des lunettes de soleil rondes comme John Lennon, jouait l’harmonica, superbe voix, conduisait une BMW maganée, et s’habillait en cuir. Il est mort d’un cancer de la gorge, très, très jeune. Le batteur était de Miami. Le noyau du groupe était de Montréal.

L’autre musicien du Penelope était Jesse Winchester. J’étais chanceux d’être là quand il est entré avec son étui de guitare pour voir Gary. C’était une audition. Il monte sur la scène, il a son bel ampli Fender blanc avec reverb, il joue Yankee Lady, Black Dog, et j’oublie la troisième chanson. Gary a vu en lui un auteur-compositeur prometteur, et sur sa guitare électrique il avait le trémolo dans le tapis pour « Black Dog ». Gary lui a dit, « Quand personne ne joue ici, tu joueras ici. Quand quelqu’un joue ici, tu ouvriras la soirée. » Jesse s’est plus tard associé au gars de The Band. Chaque fois qu’il jouait là, il jouait une autre chanson qu’il avait composée. Il écrivait de nouvelles chansons tout le temps. C’était le genre de gars qui—chaque fois qu’il entrait—disait : « J’ai une nouvelle chanson ». Il était tout simplement exceptionnel, alors c’était toujours lui qui faisait la première partie.

J’ai vu Muddy au New Penelope à deux reprises, Butterfield a joué là deux fois, James Cotton a joué là deux fois. Muddy… quel gentleman il était ce gars, et James Cotton, quel type amusant ! La première fois qu’il est venu, il avait Otis Spann au piano, qui était simplement incroyable ! Lorsque James Cotton débarquait, il apportait toujours avec lui une livre de pot, mais il ne la ramenait jamais avec lui. Rentrer au Canada avec se faisait sans problèmes, mais en quittant, vous ne pouviez pas le ramener avec vous.

J’ai vu Muddy au New Penelope à deux reprises, Butterfield a joué là deux fois, James Cotton a joué là deux fois. Muddy… quel gentleman il était ce gars, et James Cotton, quel type amusant ! La première fois qu’il est venu, il avait Otis Spann au piano, qui était simplement incroyable ! Lorsque James Cotton débarquait, il apportait toujours avec lui une livre de pot, mais il ne la ramenait jamais avec lui. Rentrer au Canada avec se faisait sans problèmes, mais en quittant, vous ne pouviez pas le ramener avec vous.

LR: Quelle quantité de la livre fumait-il ? Ça c’est beaucoup de pot !

AY: Ils arrivaient avec une livre et ils étaient gelés tout le temps, ils étaient aussi heureux que possible, et avant qu’ils ne repartent—ils le donnaient à ceux qui restaient… quiconque traînait dans les parages du Penelope. On ne pouvait pas fumer de pot à l’intérieur du New Penelope. Gary n’acceptait pas ce genre de choses ! Tout le monde sortait, dans le coin, mais pas à l’intérieur de la boîte. Il était très nerveux sur ce sujet.

LR: Qu’en est-il de ce petit terrain– Bleury Beach—pouviez-vous fumer là ?

AY: On allait à Sherbrooke, au bout de Hutchinson. En ce moment il y a deux hôtels là-bas. Il y avait là autrefois une section avec des bâtiments bas, de 2-3 étages. À côté de ça il y avait le Swiss Hut, puis le Country Palace, qu’on appelait « Cow Palace » (Palais des vaches). Ceux-ci appartenaient tous en fait à la même personne… et s’en tiraient avec un seul et même permis d’alcool, parce qu’ils avaient une porte attenante, mais le Swiss Hut était cotoyé par les hippies-motards-junkies, et dans l’autre c’était de la musique country… deux cultures différentes si près l’une de l’autre… et ils n’aimaient pas les hippies !

LR: Je pensais à ça, parce qu’il s’agissait d’un vieux cliché dans le Sud [des États-Unis]… On le voit dans Easy Rider, avec les « bons petits garcons » qui essaient de tabasser les hippies.

AY: Ce n’était pas un cliché à ce moment-là.

LR: Alors ils les tabassaient, mais ils les toléraient…

AY: Non, bien, ils nous toléraient à la porte à côté et autour, mais pas à l’intérieur du Country Palace : c’était juste pas un endroit pour nous. C’était visiblement hostile et physiquemement hostile. Ils n’étaient pas gentils ! J’avais de longs cheveux, une barbe, et tu montais dans un bus et t’asseyais et les gens se déplaçaient loin de toi… Mais c’était OK, je ne me sentais pas mal. En fait, je bougeais et m’asseyais et regardais jusqu’où je pouvais amener les gens à se déplacer. C’était tellement bizarre !

LR: Alors, le Swiss Hut était l’endroit où si tu voulais boire entre les parties d’un concert, ou même au milieu d’un set au Penelope, tu y allais et tu te commandais des bières puis tu retournais ensuite au Penelope…

AY: Bien, il y avait toujours une pause de 15 min entre chaque partie, qui durait en fait 45 minutes, certaines personnes sortaient fumer une cigarette, boire un verre—ils les enfilaient.

LR: Vous pouviez fumer au New Penelope cependant ?

AY: Ouais, on pouvait fumer… J’avais oublié qu’il y avait des cendriers que je devais nettoyer… on pouvait fumer à l’intérieur, mais pas du pot.

LR: Qu’en était-il des musiciens ? Y avait-il un sous-sol, une salle arrière ou une loge ?

AY: Non. Lorsqu’on rentrait, il y avait un vestibule, il y avait une billetterie, une autre salle et puis il y avait un grand vestiaire, et c’était tout. Alors, ils auraient pû y avoir fumé, mais si vous étiez dehors, il y avait un terrain de stationnement à l’arrière de la place. Alors si vous étiez là, vous pouviez sortir de la porte arrière ou aller aux toilettes pour fumer mais, les gens qui étaient en dedans devaient sortir et faire le tour. Le pot, ce n’était pas pareil qu’aujourd’hui. C’était si nouveau, je veux dire c’était assez laxiste, mais à l’époque c’était étrange !

A frame from an undeveloped negative taken at the then-new New Penelope on Sherbrooke St. in 1967 by Jeremy Taylor, from the collection of Francois Dallegret, digitized by ARCMTL in 2015.

AY: Lorsque vous passiez à travers le ghetto McGill, ou que vous passiez à travers tout ce secteur, c’était plus orienté vers les étudiants que ce ne l’est aujourd’hui. Je veux dire, c’était juste des fêtes avec des portes ouvertes. Personne ne verrouillait ses portes. Quand j’étais plus vieux et que je suis allé à l’école secondaire, je n’avais jamais de clé pour la maison, nous ne barrions simplement pas les portes. Nous avons habité à St-Laurent jusqu’à ce que je parte, en 1975, et nous ne verrouillions rien à clé.

C’était différent à l’époque. C’était assez ouvert, mais Gary ne permettait pas de pot à l’intérieur du Penelope, ça aurait posé des problèmes. Je suis certain qu’ils ont essayé d’avoir un permis d’alcool, mais qu’ils se sont simplement fait dire « NON ».

LR: Vous rappelez-vous s’il y avait beaucoup de francophones qui allaient à des concerts ou qui jouaient au New Penelope ?

Robert Charlebois a joué au New Penelope [accompagné du QUATUOR DU JAZZ LIBRE DU QUÉBEC], ils ont joué deux dimanches de suite. Les groupes jouaient du mardi à samedi, nous avions un groupe local le dimanche et le lundi nous étions fermés. Ça c’était notre horaire. Le dimanche était un soir plus calme, seulement deux parties. Sonny Greenwich a joué là quelques dimanches, mais en tout cas, pour revenir à Louise Forestier et Robert Charlebois…

LR: Étaient-ils les seuls francophones à jouer au New Penelope ?

AY: Ouais !

LR: Est-ce qu’il y avait beaucoup de monde qui venait voir Charlebois ?

AY: Oh ouais ! Mais, disons-le comme ça, ce n’était pas les habitués qui venaient – ils amenaient leur propre public. Je les ai vus et je ne le croyais pas ! Ils étaient incroyables ! Puis je les ai vu le dimanche suivant, et j’ai tout compris – l’affaire du chansonnier – tout était pareil, chaque geste de la main, chaque émotion, chaque geste du visage était le même ! Je ne l’avais jamais réalisé avant, ça. L’une des choses spéciales au Penelope était qu’on pouvait voir un groupe jouer là pendant une semaine complète… Mais le groupe de Muddy Waters ne jouait jamais la même chanson de la même façon… Ils jouaient la même chanson, mais les solos de guitare étaient différents…

LR: Alors lorsqu’il jouait cinq soirs d’affilés, trois sets en un soir…

AY: Il faisait mardi-mercredi-jeudi deux sets, vendredi-samedi trois sets, jouait beaucoup des mêmes chansons, mais les solos de guitare n’étaient pas les mêmes. Ils ne jouaient pas les mêmes choses… je veux dire, c’était les mêmes chansons, mais ce n’était jamais pareil ! C’était la beauté de la chose. Avec les chansonniers, chaque geste de la main était étudié, répété. Il y avait des groupes qui étaient des « numéros », comme les Times Square Two, ils constituaient un numéro de folk et avaient un spectacle, des sketchs, mais c’était toujours pareil et vous saviez d’avance ce qui était à venir.

LR: Est-ce que vous alliez au Esquire Show Bar pour voir des concerts ?

LR: Est-ce que vous alliez au Esquire Show Bar pour voir des concerts ?AY: J’y allais plus quand Gary y allait. C’est devenu un peu étrange vers la fin. C’était le genre d’endroit où il fallait acheter une boisson pour chaque set, c’était un peu luxueux… c’était plus cher et pas si décontracté, mais le Penelope était assez spécial, définitivement une boîte à chansons.

LR: C’est difficile à imaginer aujourd’hui qu’il n’existait qu’une seule boîte du genre…

AY: Si le Penelope avait eu un permis d’alcool, ça existerait peut-être encore aujourd’hui. C’est l’une des raisons pour lesquelles je préfère personnellement traîner au Barfly, ce n’est pas pour la bière, c’est pour la musique et les gens… ça va au-delà du lieu même !

LR : Dans ce temps-là, où alliez-vous pour acheter un album dans St-Laurent ?

AY : Jay Boivin était dans The Sinners, et ses parents tenaient un magasin de disques sur Décarie proche du Collège, juste en face du Boucher de France près du parc Beaudet. Le magasin s’appelait Boivin’s et vendait des instruments de musique et des disques.

LR : Il y avait un magasin de musique pas loin de là où j’achetais mes cordes de guitare…

AY : B-Sharp. Ils vendaient des instruments puis plus tard ils ont fait de la location, les groupes venaient y emprunter de l’équipement. Bob Panetta travaillait là, je crois qu’il était dans The Oven, un groupe rock de St-Laurent. Il a une histoire sur Zappa – Il a prêté son propre ampli à Zappa, parce que Zappa est descendu à B-Sharp et il n’y avait plus rien – tout était loué !

Au début, c’était sur Décarie et puis ça a déménagé un peu plus loin sur la rue MacDonald, il y avait un sous-sol et c’était un magasin beaucoup plus grand. En fait c’est là que j’ai rencontré mon épouse Gail—Bob Panetta me l’avait présentée. Je suis allé à B-Sharp un jour pour voir Bob et il a pris sa pause, et a dit laisse-moi te présenter…

LR: Connaissiez-vous le propriétaire, Jack Tepley ?

AY: Bien sûr ! Voici [Il va dans l’autre pièce pour montrer l’affiche promotionnelle de l’album de Abbey Road], ceci vient de Tepley. Lorsque c’est sorti, c’est resté dans son magasin pendant des années. Lorsqu’on s’est mariés, il a dit : « Je vais vous donner un cadeau. Qu’est-ce que vous aimeriez avoir ? Ne demandez pas grand’ chose ! » et j’ai dit : « Pourquoi pas cette affiche ? Lorsque tu auras fini avec » et il a dit : « Bien sûr, bien sûr, un cadeau de mariage ! » Plus tard, il a lâché la musique et s’est orienté plutôt vers la location. Savez-vous comment ça marchait là-bas ? Quand vous y alliez, il vous prenait en photo. Il avait des photos de tous les gens qui louaient son équipement. Les groupes de musique entraient pour louer un équipement… « Je ne l’ai jamais loué! » et il disait : « Vous êtes debout avec et j’ai pris une photo. » Parce qu’il s’était fait avoir tellement de fois…

LR: Ça c’est une superbe petite anecdote au sujet de Jack Tepley. Il avait certainement toute une collection d’albums aussi…

AY: Je ne sais pas s’il collectionnait. C’était un homme d’affaires. Il s’est retiré de tout ça, et est simplement dirigé vers la location. Il louait des systèmes de son, des scènes—c’était gros—pour un certain temps.

LR: Nous n’avons pas parlé d’Expo… J’ai entendu dire qu’Expo 67 a presque tué le centre-ville parce que les gens se battaient pour aller y jouer…

AY: Oh ouais ! Le New Penelope a ouvert après qu’Expo eut fermé. Si vous aviez votre passeport, vous rentriez gratuitement à Expo 67 tous les jours, mais s’il y avait un concert, vous deviez payer. Il y avait plusieurs groupes qui jouaient à Expo tout le temps, des groupes locaux… des amis à nous de St-Laurent… Sheffield Steel jouait à Expo, ils ont embauché toutes sortes de groupes.

Au New Penelop, en été, on ne parlait que de The Sidetrack—c’était le house band tout l’été. Ils étaient dans le blues et ils commençaient à toucher au jazz. Ils faisaient du blues strict avec des solos prolongés et ils jouaient du piano… ils avaient de très bons solistes et c’était à la mode à l’époque, un peu comme sur le disque East-West de Paul Butterfield’s Blues Band. C’était ce qui se passait dans les concerts à ce moment, les groupes entraient dans le rythme et improvisaient. Sidetrack est allé à New York et ils leur ont fait un album, le pire album au monde…

LR: Ouais, le son est mauvais, c’est vraiment pas flatteur…

AY: Il n’y a pas de blues, le chant n’est pas bon, il n’y a pas d’harmonica… ça c’est après qu’ils aient été à New York, alors j’imagine qu’ils ont essayé de changer leur son.

LR: C’est exact. Vous aviez en fait mentionné comment ils avaient remplacé Butterfield au Café à Gogo.

AY: Je veux dire, ça, ça témoigne de combien ils étaient bons, et c’est pour cela que cet album fût tellement décevant. En tout cas, pour revenir au vieux Penelope : j’allais là-bas et j’y traînais tellement que je connaissais tout le monde, alors lorsque le New Penelope a ouvert et que j’étais partant pour travailler pour 6 $ la semaine… autant que j’aimais Gary, il n’a jamais été connu comme étant un philanthropiste.

LR: Alors il était co-propriétaire ?

AY: Il était le nom associé à la place. Il y avait trois propriétaires : Nat Katz, Bob McKenzie et Gary Eisenkraft, mais Gary était le gérant, il était le nom et il était la connexion, il connaissait Albert Grossman à New York et c’est comme ça qu’il a réussi à faire venir Butterfield, the Fugs…

Alors ils étaient partenaires. Je pense que Nat était un ingénieur et il avait un emploi mais je ne le voyais pas très souvent, je ne lui ai jamais beaucoup parlé et il ne s’impliquait pas beaucoup dans le lieu, il venait de temps à autre. Gary était le plus présent, mais Bob était là aussi et il présentait les groupes quand Gary n’était pas dans les parages, et il était là assez souvent. Il vivait proche de là.

LR: De ce qu’on m’a dit, il semblait que Gary s’occupait d’à peu près tout : réserver le lieu, choisir les groupes, écrire les contrats et je présume qu’il devait acheter le matériel, embaucher et renvoyer le personnel…

AY: Il y avait des serveuses, toujours deux ou trois. Les soirs les plus occupés, il y en avait trois. Tu ne fais de l’argent qu’en vendant du café et du chocolat chaud, de la limonade, et du jus d’orange et tu as 200-300 personnes à l’intérieur et ils ont soif, et c’est là que tu fais ton argent. Les entrées vont payer le groupe—tu dois payer le loyer et te payer toi-même !

LR: Mais je suis certain qu’il était capable de prendre une commission; mettons pour The Fugs, à deux concerts par soir, cinq soirs d’affilée, 2.50 $ le ticket… Disons qu’il y avait 200 personnes à chaque concert…

AY: Oh ! Je dirais qu’il y avait plus de 200 personnes par concert.

An original copy of the cardstock Fugs poster that hung at the New Penelope before their 1967 show. Allan Youster put it up on his wall just after the show, where it remained until ARCMTL briefly removed it for digitization in 2015.

AY: Disons-le comme ça, ça c’était la version officielle. Ils étaient comme The Beastie Boys—ils ne jouaient pas—il y avait un groupe derrière eux. Ils étaient à l’avant, en train de faire leur numéro, c’était les chanteurs. Ils avaient une basse-guitare-batterie, un super groupe de rock—on parle de putain de musiciens newyorkais ! Ceci est venu après les Virgin Fugs [LP], Tenderness Junction était l’album de l’époque, alors c’était le groupe [qui jouait].

LR: Quelqu’un nous a dit qu’ils se rappellaient en fait comment le concert avait commencé—je pense que c’était Ed Sanders qui était sorti et avait dit « Que faire en cas d’attaque à la bombe atomique », qui était l’une de leurs compositions… ça finit par « mets ta tête entre les jambes parce que t’es fini ! »

AY: J’ai un accessoire datant de cette époque. Ça dit simplement : « Sentier Ho Chi Min » avec une flèche. Lorsqu’ils ont quitté, je suis entré—et j’imagine que personne n’avait nettoyé la place car ça traînait là sur le plancher, et ils étaient partis. Je l’ai ramassé et l’ai ramené à la maison. Ça ne dit pas Fugs dessus ou rien, juste un Sentier Ho Chi Min Trail fait maison avec une flèche. Ils ont joué deux fois là, chaque fois ce fût durant une semaine.

LR: Vous deviez être bien placé au Penelope ?

AY: C’est vrai. Tous les soirs où l’endroit était ouvert, je travaillais à la porte. Ma routine était que j’étais au centre-ville, à chercher un moyen de me défoncer. On buvait de la bière, on fumait du pot…

LR: J’avais entendu dire que Satan’s Choice avait la plupart du pot.

AY: Non, Satan’s Choice dans ce temps-là comptait 3 ou 4 gars max, et pour un certain temps ils n’avaient qu’une motocyclette qu’ils partageaient. Leur clubhouse se tenait autrefois sur Prince-Arthur. Il y a une très belle maison là-bas transformée en condo, ils ont construit à l’arrière, mais c’était leur espace pendant environ 18 mois avec l’unique motocyclette à l’avant.

LR: Alors est-ce que vous alliez au Dominion Square, par exemple ? Comment faisait-on pour trouver l’équivalent de 10 $ de pot à cet époque-là ?

AY: Bien, à [Ville] St-Laurent, où nous avions tous des amis. Et le centre-ville était bizarre. Je n’ai jamais fait la promenade pour chercher du pot. J’avais toujours un ami qui avait du pot. Le centre-ville était un peu bizarre pour ça, même si c’était assez ouvert, mais souvenez-vous que j’étais jeune à l’époque, et de [Ville] St-Laurent, et c’était tout nouveau pour moi ici. Ma vie se passait à [Ville] St-Laurent. C’est drôle, je prenais de la drogue au centre-ville, puis retournais à [Ville] St-Laurent et puis j’ai découvert, oh, vous trouviez ça ici aussi !

En fait—en y repensant—je n’en ai probablement pas acheté beaucoup. Il y avait un gars qui avait écrit un livre… Denis Vanier ? Il avait une coupe afro, et si j’avais 5 $, j’allais le voir et lui demandais : « J’en veux pour 5 $ de pot » et il disait : « Combien de personnes vont en fumer ? » et ça déterminait la taille du sac qu’il me donnait !

LR: Ça c’est une réponse des années 1960. Alors, vous étiez au centre-ville, à flâner… ça devait être excitant de faire partie de la scène et de travailler à faire la porte des concerts. Était-ce pareil à aujourd’hui où ils étampent [à l’encre] votre main ?

AY: Non. On n’étampait pas les mains des gens. Vous gardiez le talon de votre billet. Étamper la main aurait épargné beaucoup de travail. Gary avait une vieille boîte de film venant d’une salle de cinéma. On déchirait le billet en deux et l’autre moitié allait là-dedans. C’était une époque intéressante. J’aime la musique et je suppose que je suis stupidement honnête, ce que j’ai déjà été… parce que je ne laissais personne se faufiler à l’intérieur… non… « Voilà, je te donnerais ça si tu me laissais entrer »… Je ne faisais tout simplement pas ça. Tout le monde a tendance à arnaquer tout le monde.

LR: Avez-vous déjà été trop honnête, jusqu’à aller dire : « Ce groupe est pourri, les gars » ?

AY: J’ai été brutalement honnête parfois et j’aurais probablement dû me taire, mais vous savez, parfois l’arrogance a besoin d’un coup dans les boules ! (rires)

LR: Vous souvenez-vous des concerts donnés par le Peanut Butter Conspiracy ?

AY: Ah ! Le Peanut Butter Conspiracy, l’un des pires groupes ayant jamais joué au Penelope ! Oh mon Dieu ! Ils étaient affreux ! De San Francisco, nous étions un peu nerveux. C’était l’un de ces groupes—et j’étais là tous les soirs— ou le second soir, c’était exactement pareil, note pour note… Nous ne leur parlions même pas beaucoup. Ils sont juste entrés et ont fait un seul concert chaque soir, mais c’était des gens bien, c’était des hippies, alors ouais ! On les a accueilli. L’un des meilleurs groupes qu’on a eu là-bas était The Children of Paradise: Happy & Artie Traum, ce gars Eric Katz… J’ai eu l’affiche et le 45 tours par le groupe… Ils étaient comme un super-groupe folk qui a duré environ 6 mois.

LR: Happy Traum n’était-il pas avec Kaleidoscope ?

LR: Happy Traum n’était-il pas avec Kaleidoscope ?

AY: Ouais, ouais. Happy & Artie Traum, l’un était un des meilleurs chanteurs et l’autre était un incroyable guitariste.

LR: Accueillir un groupe de la côte Ouest devait être une visite spéciale…

AY: C’était très rare. L’une des traditions au Penelope était que le premier soir, qui était le mardi, nous descendions à Chinatown au Sun-Sun Café et nous mangions de la bouffe chinoise avec le groupe et les gens de là… nous connaissions tous la bouffe chinoise… J’ai grandi Juif et nous faisions un repas #1 ou un repas #2, mais le Sun-Sun Café, qui n’existe plus aujourd’hui, avait 319 items à leur menu. C’était la première fois que j’étais introduit à cela ! Et tout le monde commandait un plat, et nous piquions dans les plats de tout le monde. Alors, nous conduisions ce groupe de San Francisco à Chinatown, et on était un peu nerveux, même Gary, je me souviens qu’il disait, « Eh bien, j’espère qu’ils aimeront »… ben, ils ont capoté !

LR: Alors, vous étiez là pour les dernières semaines, la dernière poignée de concerts ? Pouviez-vous ressentir que ça [la fermeture imminente] allait arriver ?

AY: Pas vraiment. En fait, je me souviens quand Gary a rassemblé tout le monde et, je veux dire, les gens pleuraient, les femmes pleuraient, et j’étais pas mal choqué parce que l’endroit s’était incrusté dans moi.

LR: En tant que le gars de la porte, vous n’avez pas vu une chute d’affluence ?

AY: Je n’étais plus le gars de la porte à ce moment-là. J’ai eu une grosse promotion… Au début on avait Mike Bunting qui faisait la cuisine et je faisais la porte. Mike, je pense qu’il faisait plus de LSD que moi c’est certain. Vendredi et samedi sont de grosses nuits, les soirs les plus occupés de la semaine, et il ne voulait plus le faire. Alors un week-end il y avait quelqu’un d’autre dans la cuisine et ça ne marchait pas si bien, ça a un peu énervé tout le monde. Le vendredi ou samedi suivant, il y avait quelqu’un d’autre qui travaillait pendant deux jours et ça [aussi] ça ne marchait pas. Gary vient me voir et me demande : « Aimerais-tu travailler à la cuisine les vendredis et samedis ? » et j’ai répondu : « Comment ça marche ça ? » Il a dit, « Bien, on trouve quelqu’un d’autre pour faire la porte, et tu feras la cuisine. » Je l’ai fait vendredi et samedi. Mon salaire a monté de 6 $ la semaine à 10 $ pour les deux soirs et puis les serveuses partageaient les pourboires avec moi : un autre 15 piastres. Alors ça c’est une promotion ! Après ça, ils ont trouvé pleins de gens pour faire la porte—des cinglés—mais ça n’a jamais marché, et je ne suis jamais retourné à la porte, Gary ne me l’a plus demandé.

LR: Pensez-vous qu’ils laissaient entrer trop d’amis ?

AY: Oh ! Je peux imaginer comment ça aurait pû arriver. Mais à ce stade-là, je n’avais pas besoin de payer pour le concert, je faisais plus d’argent qu’auparavant, je pouvais acheter de la bière… je veux dire, ça c’était bien ! Avec 40 piastres la semaine… Ça allait bien pour moi.

LR: L’une des serveuses a écrit un petit mot sur le groupe Facebook… Je n’ai pas réussi à avoir une réponse, mais elle semble se souvenir des bonbonnes d’oxyde nitreux et des rires.

AY: Je ne pense pas qu’on ait eu de l’oxyde nitreux. Ce que les gens faisaient c’était des contenants de crème fouettée, mais moi je n’avais pas de buzz ! Je trouvais ça un peu bizarre, mais de l’oxyde nitreux, non. L’affaire avec la cuisine était que vous ne buviez pas ou vous ne fumiez pas lorsque vous travailliez à la cuisine. C’était assez intense.

LR: Vous serviez des collations ?

AY: Non. Café, limonade, jus d’orange, chocolat chaud et pour un petit extra, vous pouviez avoir de la crème chantilly sur votre café, mais le chocolat chaud venait déjà avec la crème chantilly dessus. Au mieux, il y avait 200 cuillères, 200 verres—je me souviens une fois nous étions descendus à 150 verres—et il y avait la lessive… Je suis bon à organiser, alors j’apprécie que Gary ait bougé ce petit nerd à la porte—qui ne faisait tout simplement rien… Parfois, lorsque j’étais à la cuisine, je pouvais sortir et regarder le dernier set, les deux dernières chansons. Lorsque les gens ne commandaient plus rien, je pouvais sortir. Mais j’étais là tous les autres soirs de la semaine juste pour assister aux concerts.

LR: Parlez-moi de la ville de New York.

AY: J’ai pu voir Cream à New York. Aller à New York, c’était comme aller à La Mecque. Une fois, j’y suis allé avec mon ami Ed, on avait bu un soir, et nous nous sommes trouvés à aller là-bas. On était là à Café Wha? et on disait « Jimi Hendrix !! Ah merde—la nuit dernière—merde ! » À la porte juste à côté du Café Wha? il y avait le Café à Gogo et là il y avait Cream—ce soir ! C’était leur première tournée et il n’y avait personne ! J’étais assis là, penché en arrière avec mes pieds sur la scène… avec Eric Clapton devant moi ! C’est un petit endroit, il ne pouvait pas y avoir plus de 25-30 personnes. Ce n’était même pas rempli au tiers. L’histoire, c’est qu’ils faisaient leur set et c’était super. Ils faisaient leur premier album—ce n’était pas sorti aux États-Unis, c’était sorti ici et tout le monde se l’arrachait !—et ils finissent le set avec « Toad », laissant Ginger Baker là en train de faire un solo, et ça continue encore et encore.

Et il tombe du tabouret et il reste là, allongé sur le sol. Alors il y a un silence, le band regarde en arrière et le voient allongé, et ils sont assis là à lui parler, en train de porter une cigarette à ses lèvres… et nous sommes assis devant, à regarder ça. Il était blanc et rouge : le visage blanc et du rouge autour des yeux et il trippait trop manifestement ! Ça a duré 10 minutes, mais ils l’ont relevé, l’ont mis sur la batterie et ont terminé la chanson, et voilà qui terminait le premier set. Après une longue pause, ils ont finalement joué un second set. En fait j’ai le programme de cette soirée.

Pour revenir à Montréal—ils jouent à l’aréna Paul Sauvé, et ils étaient bookés pour ouvrir le concert. Sur le chemin en sortant [de la place], ils passent par le Penelope et je suis à la porte et quelqu’un dit : « The Cream sont là ! » Je sors et il y a The Cream dans une limousine, les fenêtres baissées et je les regarde et je vois bien qu’ils ne jouent pas ce soir-là… ils étaient complètement IVRES ! Ce que l’on ne comprenait pas, c’était que le speed à Montréal était meilleur que tout ce qu’ils pouvaient trouver ailleurs, et ils étaient FUCKÉS !! Ils ne pouvaient pas jouer. Les billets étaient pas mal épuisés parce que The Cream sont connus ici, mais The Rabble on dû faire le concert au complet. Ils se sont fait dire qu’ils ne pouvaient pas jouer et qu’ils devaient assurer la soirée ! Je n’étais pas là parce que je travaillais ce soir-là. J’ai entendu dire plus tard que The Rabble étaient un peu nerveux, mais ils ont joué toutes les chansons qu’ils connaissaient et ils ont donné leur maximum.

LR: Pourquoi la limousine était-elle devant le New Penelope ?

AY: Je n’en ai aucune idée.

AY: Je n’en ai aucune idée.

LR: Ceci était quelques mois après que vous les ayez vus à New York ?

AY: Oh ouais ! Ils étaient en tournée, c’était un tour long et désastreux parce qu’à travers les Etats-Unis, personne ne les connaissait, et ils étaient tellement fuckés !

LR: Parlant de The Rabble, les avez-vous vu en concert là-bas ou ailleurs ?

AY: J’ai vu The Rabble beaucoup de fois. Pimm a une superbe voix.

LR: Vous n’êtes pas uniquement allé au New Penelope, n’est-ce pas ?

AY: Bien, à l’époque, je n’aimais pas aller au Forum pour assister à des concerts, alors je n’y suis pas allé beaucoup… [le son était] terrible, terrible ! Je me suis forcé à aller voir Led Zeppelin à deux reprises et vous pouviez savoir lorsqu’ils changeaient d’accord parce que l’endroit vibrait différemment… J’ai vu Zappa au début des années 1970, là encore, le son était terrible. L’une des choses concernant The Penelope était que le son n’était pas si mal.

LR: Supposément, Zappa était le premier musicien à avoir joué pendant deux semaines lorsqu’ils ont déménagé sur la rue Sherbrooke.

AY: Ouais ! Il était le premier acte.

LR: Supposément, il leur a fait réarranger les haut-parleurs et tout d’entrée de jeu.

AY: Je ne sais pas mais… Je me rappelle en avoir toujours vu deux devant, deux sur les côtés, et de me dire plus tard : « Oh ! C’est comme ça qu’ils font ça ! »

LR: Qu’en est-il des autres salles de concert de l’époque ?

AY: Il y avait le Black Bottom. Je ne traînais pas là-bas, mais j’y allais de temps en temps. Coltrane a joué là. J’ai vu des musiciens locaux là-bas, plusieurs groupes, plusieurs fois, j’ai vu Raahsan Roland Kirk. Ils avaient une femme blanche là-bas—une femme blanche—mais avec un cul noir ! Ils avaient autrefois un restaurant là-dedans et ils faisaient de la bouffe formidable, de la superbe cuisine du Sud. Ça c’était dans le Vieux Montréal, un bloc avant St-Laurent sur St-Paul. À l’époque, c’était un coin assez désert en fait. Vous alliez là et vous faisiez des trips de LSD parce que personne ne vous dérangeait. Personne n’était là le soir. Il y avait des clubs, David le fabricant de bougies était dans ce coin-là, vous souvenez-vous des bougies de sable ? Ils avaient des moules et ils y versaient la cire et la sortaient et il y avait du sable dessus, avec des pattes… il les fabriquait dans ce coin dans sa boutique hippie. Il y avait aussi la Boîte à chanson. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais il fallait creuser pour trouver de quoi…

Le McGill Ballroom avait certaines choses, je me souviens que la première fois que j’ai vu « Walking »—le film de Ryan Larkin—j’étais sur le LSD au Ballroom, et c’est quelque chose à voir quand t’es sur le LSD ! Tu ne sais pas si tu es en train d’halluciner ou pas !! (rires)

LR: Les gens nous racontaient qu’ils sortaient le soir et manquaient le dernier bus pour retourner chez eux, et il y avait cette place qui s’appelait The Bus Stop (traduction : l’arrêt de bus)…

AY: The Bus Stop était proche de Sherbrooke à Guy. Il y a un genre de bâtiment chic et quand on va derrière, c’est de vieilles maisons en retrait, c’était dans la première maison de pierre grise, au sous-sol.

LR: Alliez-vous là-bas ?

AY: Oh ouais ! Je passais du temps là-bas et aux délis, les délis ouverts toute la nuit : Ben’s était l’un d’entre eux, mais mon préféré était le Dunn’s ouvert 24 heures sur 24, mais ça prenait de l’argent. The Bus Stop c’était pour quand tu n’avais pas d’argent, parce que tu pouvais simplement t’y asseoir. Si t’avais de l’argent, tu te prenais une part de gâteau au fromage et un café !

LR: Que pouvez-vous ajouter quant à la triste fin [du New Penelope]. Vous étiez là lorsque Gary rassemblé le monde et a dit : « C’est fini » ? Vous deviez être triste aussi ?

LR: Que pouvez-vous ajouter quant à la triste fin [du New Penelope]. Vous étiez là lorsque Gary rassemblé le monde et a dit : « C’est fini » ? Vous deviez être triste aussi ?

AY: Ouais ! Au fond, j’étais sous le choc ! Mais ce n’est que quelques jours plus tard que j’ai vraiment réalisé… ce qui se passait. Je savais à peu près ce que j’allais faire—sortir et trouver un autre boulot ! Vous voyez, les boulots étaient faciles à l’époque, c’était complètement une autre affaire de marcher dehors et d’en chercher un, à une piastre et demie l’heure. Tu sortais dans la rue et tu te trouvais du boulot, tout simplement.

Je me suis retrouvé à travailler au centre commercial Côte-Vertu, près de l’Acadie, qui était légèrement plus construit dans le temps, juste passé la station de train. Il y avait un Broasty Chicken, une entreprise américaine qui est apparue ici, j’ai eu un boulot là-bas et j’y suis resté beaucoup plus longtemps que je n’aurais dû. Deux femmes étaient propriétaires de la place, et tous les soirs nous buvions 48 bières et au moins 40 onces de rye whisky, au moins ! Je suis resté là au moins un an—j’ai démissionné ou j’ai été viré—peu importe, je me suis enfui ! (rires) C’était trop fou ! Le poulet était super, c’était du poulet frit incroyable, ils le cuisaient sous pression, alors le poulet sortait pas trop gras. Ça c’était en 1970.

LR: Mais qu’en est-il de la perte de cet endroit où vous aviez votre dose de musique live tous les soirs ? Qu’est-ce qui a pris sa place ?

AY: Il n’y avait pas grand chose d’autre qui se passait dans le temps. La Place des Nations avait des super concerts pendant plusieurs années après [Expo 67]. Le son était incertain, c’était extérieur, et ça dépendait vraiment de la direction du vent, je ne blague pas ! Ça dépendait vraiment, vraiment de ça ! Et les disques étaient vraiment importants.

LR: Où les achetiez-vous pour la plupart ?

AY: Les disques coûtaient 3.98 $. Au Record Centre, ça c’était avant The Penelope et ça a continué à me donner ma dose après The Penelope…Edgar Jones…il a aidé beaucoup de gens.

LR: Qu’en était-il de votre vie quotidienne ? Lorsque vous avez eu votre premier appartement, combien était le loyer ?

AY: Mon premier appart, je le louais avec un ami à moi, je ne me souviens même plus ce qu’on payait mais c’était pas beaucoup. Puis j’ai loué un appartement avec Gail de l’autre côté de la rue sur laquelle Tepley avait son magasin—c’était un 6 1/2—88 $ chauffé et il y avait un foyer ! C’était au-dessus de Betty Brites [nettoyeur] juste au coin de MacDonald et Décarie. Je me souviens de la réaction de Gail lorsque je le lui ai montré, elle a dit : « C’est trop grand ! », alors j’ai fermé 2 portes et j’ai dit : « C’est un 4 ½ et ça coûte encore 88 $ par mois ! » C’était juste de l’autre côté de la rue du Texas Tavern, et à côté de ça il y avait le Galaxy Hotel & Bar. À l’école secondaire, je me souviens que le barman du Texas avait dit : « Hé ! Arrêtez de venir ici avec votre sac d’école ! », et je disais : « Oh ! Désolé, désolé ! »

LR: Alors, vous vous déplaciez de St-Laurent à McGill lorsque vous avez commencé à travailler là-bas ?

AY: Ouais, je prenais le bus 17, ou je faisais de l’auto-stop, après nous avons eu des vélos—tout pour ne pas prendre le bus. Le bus était si triste ! Je me souviens de la tempête de neige de 1972. Nous étions en route vers le travail et Décarie était bloquée—nous étions des guerriers—nous avons marché jusqu’à Sainte-Croix, avons pris le 16, traversé TMR et nous nous sommes retrouvés à marcher jusqu’à chez nous au retour—nous sommes restés bloqués à TMR—ça ç’en était une bonne ! Il y avait tellement de neige que des gars se sont trouvé des motoneiges et allaient cambrioler des banques! (rires) La police n’arrivait pas à les attraper !

A poster for a 1970 benefit show for promoter Alain Simard (later founder of Montreal’s Jazz Festival) in Ville St-Laurent, from the collection of Alex Taylor.

Il y avait l’ancienne partie de ville St-Laurent qui était très Catholique et Canadien français, puis il y avait le secteur anglophone qui était probablement dans le coin de Décarie et des appartements Crevier, puis il y avait le district juif, toutes les nouvelles maisons et une synagogue dans le coin. Je distribuais les journaux à tout ce voisinage.

LR: Vous avez perdu des amis, je suppose, lorsqu’ils sont allés à Toronto à l’approche de 1975-76 ? Le PQ arrive et il y a cette affaire d’exode…

AY: Ouais. Nous étions pas mal politiquement naïfs à l’époque parce que tout ça était arrivé pas mal sans nous. Je l’ai compris après que ça se soit passé—toute l’affaire des Français-Anglais. Il y avait de la tension parce que pendant les soulèvements là-bas, ils utilisaient des lames de rasoir sur les chevaux de [police]. C’était méchant, mais ça arrivait au temps du Penelope. Menant à ce moment-là après l’école secondaire à ville St-Laurent, c’était pas mal fini ça pour moi. Il n’y avait aucun sens dans tout cela. Vous voyez, la Révolution tranquille était appelée comme cela parce que c’est exactement ce que c’était—c’était silencieux !

LR: Mais n’étiez-vous pas dans un environnement 100% anglo à Winston Churchill ?

AY: Oh, l’école elle-même était 100%. Mike Fauquet, mon meilleur ami, était Canadien-Français, mais il parlait français et anglais. Il était artiste au fond, alors il s’en foutait de tout ça, et Roger Rodier, il était venu à la maison beaucoup de fois, et s’il te parlait, il te parlait anglais parfaitement, et français parfaitement et il écrivait seulement en anglais, c’était ce genre de type. Son album était incroyable à l’époque [1972], mais je pense qu’il est devenu vraiment désillusionné par la réaction au Québec et bien sûr, n’importe qui dans l’industrie du disque va se faire avoir vous savez… J’ai traîné avec Mike et Bob Panetta—il n’est pas italien—il est français ! Étrangement, l’affaire c’était qu’ils parlaient tous anglais et français, et je ne parlais que l’anglais.

LR: Vous rappelez-vous où vous étiez durant la Crise d’octobre ?

AY: J’étais à McGill. On descendait et il y avait l’armée partout ! Je suis rendu vieux, alors ma réaction face à tout ça a été filtrée à travers tant d’années, mais j’essaie de capturer ma réaction de l’époque… C’est difficile, mais ouais, je n’aime définitivement pas les armes et les gars de l’armée dans les rues, mais c’était une période intéressante. Je n’ai jamais voté Libéral mais j’aimais bien Trudeau. L’affaire qu’il a faite avec les boîtes de Corn Flakes Kellogg’s—le bilinguisme—je veux dire, s’il avait pu rendre le pays bilingue, il y aurait eu un soulèvement, mais tout ce qu’il a fait c’est de dire : « Si vous allez vendre des Corn Flakes à Calgary, vous pouvez le tourner [le paquet] d’un bord et au Québec vous pouvez le faire de cette façon [le tourner du côté français]. »

Et puis je pense que ça a pris 30 ou 35 ans, jusqu’à ce qu’un gars au Manitoba dise : « Si je peux me procurer une boîte de Corn Flakes bilingue, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir mon ticket de stationnement en français. Et la Court suprême a dit : « Le gars soulève un bon point ! » Trudeau, ça c’était le genre de gars qui pensait loin. Vous pouvez leur imposer l’assurance-maladie, leur imposer l’assurance-chômage, mais vous ne pouvez pas leur imposer la langue. Mais dans le temps, j’étais ambivalent par rapport à tout ça. Je ne savais pas quoi en penser, mais je savais que je n’aimais pas ça.

LR: Alors lorsque René-Lévesque gagna l’élection en 1976…pas de grosse réaction ?

AY: Je n’ai pas voté PQ, non. Je n’ai jamais été à ce point naïf. J’étais naïf au début—dans les années 1960, lorsque le mouvement d’indépendance est apparu—il y avait quelque chose à propos de la démocratie à petite échelle et la gauche qui me plaisait, alors j’ai essayé de participer, mais étant anglophone—je me suis heurté à, devinez quoi ?—des mauvaises langues (rires) J’ai contacté le Parti québécois et ils ne voulaient pas me parler anglais ! Alors je disais, « je suis intéressé par ce dont vous parlez mais – puisque je suis anglophone – vous ne voulez pas me parler, j’ai compris ! » Trudeau a écrit quelque chose dans le même temps, quelque chose comme : « Grattez sous la surface d’un Séparatiste et vous trouverez un Conservateur ! »

De mon point de vue, ce qui est arrivé, dans le fond, c’est que l’église catholique était autrefois protectrice de la langue française. Puis la Révolution tranquille a condamné le contrôle de l’éducation par l’Église et l’a transféré au système séculier. Mais, si vous vouliez aller en affaires, bien, vous deviez quand même aller à une université anglophone, donc jusque-là, si vous vouliez un diplôme, vous deviez parler anglais. Alors dans le fond, personne ne l’a vu venir, parce qu’ils embauchaient des francophones qui cadraient si bien—Eh bien, ce formidable système d’éducation !—alors c’est devenu plus difficile lorsque que vous aviez les premiers diplômés en 1964 et 1965 parlant uniquement français. Ça c’est au moment où la Révolution tranquille est devenue plus bruyante…

LR: Vous êtes-vous senti forcé de considérer un déménagement en 1976 lorsque—sans doute—vous aviez des amis qui quittaient ?

AY: Oh, tout le monde quittait à ce stade là. Ma sœur travaillait pour BP et ils ont déménagé leur siège social, et mon Dieu, elle a fait une fortune ! Ils l’ont aidé à déménager, l’ont aidé à acheter une nouvelle maison. Je veux dire, pourquoi pas partir ? Tout cela [la Révolution tranquille] avait besoin d’arriver. La chose la plus facile pour le voir est le Vermont : Vert Mont, les montagnes vertes. Tous les noms français, tous anglicisés ! Si vous jetez un coup d’œil à cela… quelque chose devait arriver. Si nous sommes tous pour être des anglos, nous allions tomber aux mains des Américains éventuellement.

LR: Bien, je suis content que vous soyez resté.

AY: Ben, McGill n’a jamais bougé ! Et ça a été très, très bon pour moi ! Je n’ai jamais terminé l’école secondaire. Je n’aimais pas l’école. L’ironie est que l’école a été toute ma vie ! J’ai la chance d’aller à l’école tous les jours pour ma vie professionnelle. Ils vont me donner une épingle pour mes 45 années de travail à la bibliothèque de McGill, mais je n’irai pas à la cérémonie !…

Allan va toujours voir des concerts à Montréal sur une base régulière.

Je me souvient bien de Mike Bloomfield jouant avec Paul Butterfield. Il jouait complètement absorbé dans son voyage. Il était vètu d'un chemisier mauve pâle en bas de la ceinture et ses cheveux. Quelle image !

Bravo pour ce blog.