Juan Rodriguez légendaire journaliste rock et son Pop See Cul

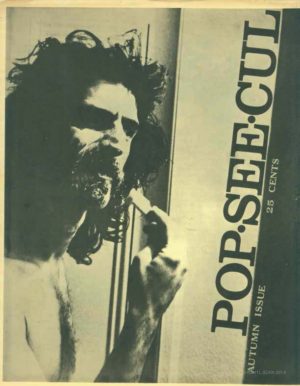

Juan Rodriguez est le journaliste rock le plus estimé à Montréal, une véritable légende vivante ! Au début des années 1960, alors qu’il était encore à l’école secondaire, il a commencé à écrire sur la musique qu’il aime, et a publié l’un des premiers fanzines de musique locale, Pop-See-Cul, de 1966 à 1970. Il a écrit d’innombrables articles sur la musique depuis, pour The Montreal Star, Montreal Gazette et de nombreuses autres publications.

Au printemps 2016, ce fut un honneur de le voir passer un après-midi au centre d’archives d’ARCMTL, feuilletant des exemplaires extrêmement rares de son propre magazine Pop-See-Cul et d’autres publications montréalaises, et nous livrant le cœur de l’histoire comme lui seul peut le faire. Nous avons également parlé de ses années de jeunesse dans le Montréal des années 1950 et 60, au travers de nombreuses anecdotes colorées comme ses rencontres avec Frank Zappa, Janis Joplin, les Rolling Stones à leurs débuts et le dieu local du rock, Michel Pagliaro. La conversation rassemblait Louis Rastelli, le co-fondateur d’Archive Montreal, Alex Taylor, expert en musique locale et Drew Duncan, collectionneur et ami de longue date de Juan.

JR: Juan Rodriguez

LR: Louis Rastelli

AT: Alex Taylor

DD: Drew Duncan

JR: Je suis né en Angleterre en 1948, et j’avais cinq ans quand nous sommes venus ici. Vous savez, en 1953, ils pratiquaient encore le rationnement en Angleterre. J’avais deux sœurs et mes parents se disaient en gros : nous ne pouvons pas vivre avec juste des rations de guerre. Ils recevaient quelque chose comme un œuf par semaine. Même s’ils avaient gagné la guerre, huit ans après, ils étaient encore rationnés! Donc, mon père a obtenu un emploi au service international de la BBC à Londres, dans la section espagnole. Progressivement, il est devenu chef de la section espagnole … Mon père avait une grosse voix, une voix de stentor. Il avait fait un film en Angleterre avec Noel Coward, qui était la star, où il jouait l’Espagnol. Et pendant qu’il faisait ce travail, il avait un second emploi en tant que guichetier à l’hippodrome. Et mon père était un peu un joueur aussi, donc… Ma mère n’était pas trop satisfaite de cela. À peu près chaque semaine, il revenait avec un tas d’argent… mais vous savez, personne ne gagne à jouer. En tout cas, peu de temps après notre arrivée à Montréal, mon père a rencontré Sam Gesser, le représentant montréalais de Folkways Records. Sam a enregistré mon père pour les albums de Folkways, où il lisait des textes de Don Quichotte de Cervantes, et des poèmes de Garcia Lorca (et ils sont toujours disponibles, si vous écrivez à la Smithsonian, ils vont vous faire un CD). Mon père donnait aussi des lectures publiques, je me souviens que ma première visite au Théâtre Gesù était pour l’une de ces lectures. Sam voulait le faire tourner aux États-Unis à cause de la grande population hispanophone du pays, et mon père pour une raison quelconque ne voulait pas le faire. Il manquait un peu d’ambition. Sam était plutôt contrarié parce qu’il pensait que mon père aurait réussi. Sam Gesser était un homme charmant, un gars fantastique. Encore maintenant, je suis en bons termes avec sa veuve, qui est sa deuxième femme, Ruth.

LR: Est-ce que votre père a croisé Allan Lomax à la BBC?

JR: Je pense que la famille a rencontré Allan Lomax une fois. J’ai entendu dire qu’il avait reçu de la musique d’Espagne et d’autres pays d’Europe après avoir été chassé alors qu’il évitait les chasses aux sorcières commises aux États-Unis …

LR: On en parlait tout à l’heure, ma spéculation est que votre père aurait été dans la guerre civile espagnole …

JR: Oui, il s’est implique, et il nous en racontait des histoires terribles. Mon père a combattu du bon côté, mais il a été emprisonné deux fois, et la seconde fois il a réussi à s’échapper en France et a rejoint les forces libres de De Gaulle, puis il est monté vers l’Angleterre. En 1960, mon père a remporté un prix en Espagne, le Prix Ondes pour sa voix, et pour la première fois, sous Franco, il avait l’assurance que rien de mauvais n’arriverait et il voyagea pour obtenir le prix. C’était la première fois que j’allais en Espagne.

LR: A-t-il jamais fréquenté le club espagnol?

JR: Il l’a certainement fait, au grand désespoir de ma mère. Et parfois, il faisait le trifecta; Blue Bonnets, Club espagnol, cognac, etc … C’est là qu’un certain nombre de Québécois comme Claude Péloquin se retrouvaient.

DD: En passant, dans quelle rue habitais-tu dans Côte-des-Neiges?

JR: La première place était sur l’avenue Dupuis. Ensuite, environ un an ou deux plus tard, nous avons déménagé sur l’avenue Van Horne, au 5393 Van Horne.

LR: Dans le quartier de Côte-des-Neiges, je présume que c’était déjà, comme ça l’est aujourd’hui, une terre d’accueil pour les immigrants …

JR: Non, Van Horne était juif, nous vivions dans cette partie-là, avant que la Côte Saint-Luc ne commence (là où beaucoup d’entre eux se sont par la suite déplacés). Quand nous habitions là, Côte Saint-Luc était juste un parc immense, immense. C’est là que nous jouions, enfants. Vous marchiez tout droit à la fin de Van Horne et tout d’un coup vous vous retrouviez dans les bois.

AT: C’est également avant l’autoroute Decarie, n’est-ce pas ?

JR: Oui.

AT: Je suppose que c’était pratique pour votre père, avec l’hippodrome Blue Bonnets pas trop loin …

JR: C’est tout à fait exact (rires).

AT: Y avait-il à l’époque des endroits où les jeunes pouvaient se promener, le long de Décarie ou ailleurs, et voir des concerts?

JR: Pas que je sache.

LR: Vous deviez être trop jeune pour aller voir les artistes au Ruby Foo’s et dans ce coin-là…

JR: Oh, je connaissais ce coin pour sûr. J’étais souvent le seul non-juif dans ma classe, Westville High School était 96 ou 97% juive, donc chaque fois qu’ils avaient des vacances juives, j’avais des jours de congé. Deux années de suite, j’ai été président de ma classe. Nous étions trois personnes en course et ils étaient tous juifs ; l’un d’eux était Corky Laing. Il était dans ma classe, un gars très ambitieux…

AT: Est-ce qu’il jouait déjà des percussions à l’époque?

JR: Oh, oui.

AT: Vous êtes restés en contact?

JR: Oui, quand j’étais sous contrat pour The Montreal Star, j’ai fait une entrevue avec Corky.

À l’époque où j’étais au lycée, JB et The Playboys était LE groupe de Montréal. The Haunted étaient le groupe « underground », entre guillemets, mais JB et The Playboys avaient réellement des succès. Les premiers palmarès musicaux à Montréal ont lancé The Beau Marks, qui ont fait Clap Your Hands. C’était autour de 1960, et ils ont eu une certaine popularité dans quelques régions des États-Unis.

LR: Quelle était la première fois que vous avez assisté à un de ces concerts? Je suppose que c’était organisé dans un club de curling ou quelque chose comme ça quand vous aviez autour de treize, quatorze ans? Était-ce après les Beatles chez Ed Sullivan?

JR: Bien, je savais tout [du contenu des émissions] d’Ed Sullivan avant tout le monde, parce que ma mère obtenait The Observer de l’Angleterre …

LR: Commandiez-vous directement des albums importés de l’Angleterre?

JR: Non, mais j’ai commencé à amasser des trucs localement. Évidemment, vous deviez vous décider dans ce temps-là ; Beatles ou Stones. J’étais un type des Stones parce que je me félicitais d’être la première personne en ville à avoir su qui les Stones étaient vraiment. Je me ruais souvent au Queen Mary Boulevard, il y avait un magasin de jouets juste à l’ouest de Décarie qui vendait des disques à l’arrière, et c’est là que j’achetais mes vinyles. À cette époque, je me suis procuré Not Fade Away, évidemment…

AT: C’était le premier album qui sortait au Canada, je crois?

JR: Oui. Mais ce dont je suis vraiment fier, c’est que j’avais les singles de Phil Spector et j’ai eu la collection presque complète. Pour moi Phil Spector était le meilleur producteur, parce qu’il a inventé son propre son.

LR: Vous souvenez-vous de la station de radio que vous écoutiez?

JR: Eh bien, vous savez, CKGM ou CFCF. CFCF avait The Dave Boxer Show, et CKGM avait Buddy G, George Morris. En 64, The Animals ont sorti House of the Rising Sun, ça durait six minutes de long ! Parfois Dave Boxer jouait les six minutes en entier, d’autres fois il diffusait une version radio. Mais Dave détestait ce morceau. Il a lancé un concours, «Pourquoi j’aime The Animals», pour lequel j’ai écrit une sorte d’article savant sur le blues, et j’ai gagné. J’avais seize ans. J’étais ravi d’entendre Dave Boxer dire « Je déteste encore The Animals, mais ceci était un très, très bon article… »

LR: Est-ce le premier moment où vous avez commencé à écrire?

JR: J’ai écrit pour l’album des finissants. Ce n’est que lors de ma dernière année au secondaire que je me suis décidé à contribuer quelque chose.

LR: Vous voulez dire contribuer au journal de l’école ?

JR: Nous n’avions pas de journal scolaire. Ce que je faisais était des caricatures, elles ont été appelées Pop-See-Cul Cartoons. Je les épinglais aux babillards.

LR: Le jeu de mots était de votre invention?

JR: Oui, absolument. Et les francophones, ils trouvaient que le titre de la revue écorchaient vraiment les yeux, je veux dire, ouf ! Mais je n’avais pas la moindre idée que Cul signifiait cul… Pour moi c’était simplement « Pop », « See », pour l’œil, et « Cul » pour la culture. Pop-See-Cul, un jeu autour du mot popsicle.

LR: Vous aviez donc dix-sept ans quand vous avez commencé à publier Pop-See-Cul ?

JR: Oui. À l’époque, ma mère voulait que j’aille à McGill, mais mes notes n’étaient pas suffisantes. Je pouvais aller à Concordia, mais pas à McGill. Ma mère, un peu snob, voulait que j’aille à McGill ou rien. Elle a dit: «Et bien, si tu ne rentres pas à McGill, tu vas devoir travailler.» J’ai donc trouvé un emploi au courrier de la Montreal Engineering Company, qui était directement en face du Montreal Star à ce moment-là. Je n’arrêtais pas d’aller et venir là-bas, je travaillais six mois et puis je quittais, puis je revenais. Finalement, j’ai été nommé chef de la salle de courrier. J’ai imprimé les premières éditions de Pop-see-cul sur leur miméographe.

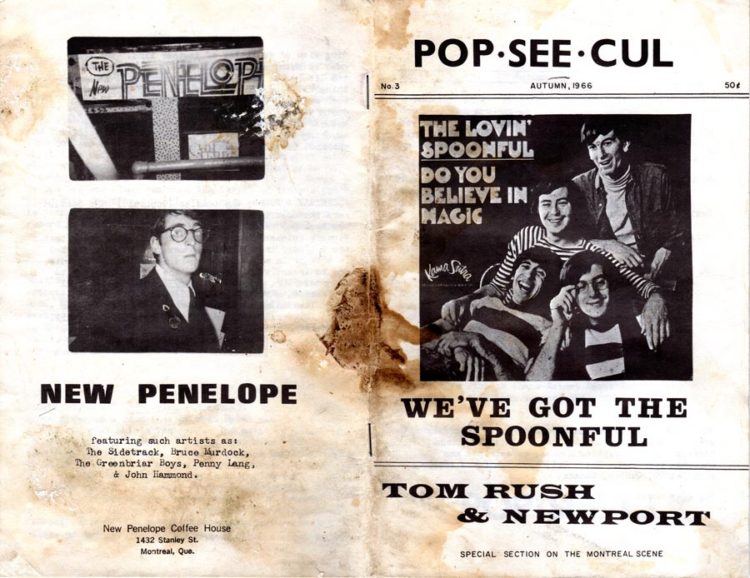

LR: C’était durant l’été de 66, n’est-ce pas?

JR: Oui. Il y avait The Lovin ‘Spoonful sur la couverture.

LR: Nous en avons une copie grâce à Francois Dallegret, mais elle est en mauvais état. Est-ce que Andrew Callum est toujours actif ? Un de vos anciens collègues en a peut-être encore des copies ?

JR: Andrew est toujours par ici, il pourrait l’avoir. Ma mère en a peut-être encore quelques-uns à Londres.

LR: Celui-ci dit numéro trois, automne ’66. Qu’est-ce qui vous a inspiré à publier votre propre magazine?

JR: Tout le monde le faisait. À un moment donné, nous étions presque membres du Underground Press Syndicate. Ça paraissait tout à fait naturel, c’était la chose que je voulais faire. Vous avez peut-être remarqué que j’ai un léger bégaiement, et bien, c’était terrible quand j’étais enfant. Absolument horrible. On riait de moi, et je suis convaincu que c’est ce qui m’a donné envie d’écrire. J’ai toujours eu quelque chose à dire.

LR: Il y avait plus de musique pop que de politique…

JR: Mais j’aimais juxtaposer des trucs de type pop avec des sujets plus sérieux. Là nous avons un article de Buckminster Fuller… Ici, vous voyez Crawdaddy, le magazine de rock lancé par Paul Williams, qui nous a donné une des pièces de Paul en échange d’une publicité.

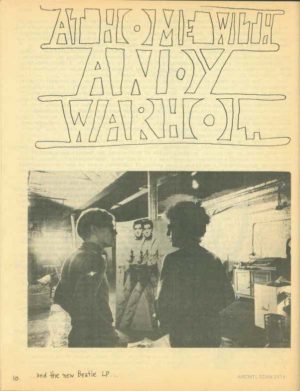

Et puis ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de l’arbitre de hockey Red Storey? C’est son fils, Doug Storey. Dans sa famille, Doug était le type bizarre il s’intéressait à la musique et à toutes ces autres affaires. Il a réussi à s’infiltrer dans la clique d’Andy Warhol.

AT: Il n’a pas pris ces photos lui-même, n’est-ce pas?

JR: Non, mais elles traînaient là-bas et il les a ramassés, et donc nous publiions : « Exclusif! »

DD: Tu mentionnais l’autre jour que tu avais trouvé du contenu de Pop-see-cul dans un livre sur Andy Warhol et le Velvet Underground?

JR: Oui, je suppose que ce livre est sorti il y a environ deux ans. Au milieu, il y avait une copie d’environ six pages de Pop-see-cul, comme un petit collage, Gary Eisenkraft avait publié ça. C’est drôle, parce qu’il nous avait promis de faire la mise en page et il a réussi à obtenir beaucoup de Mr Péladeau, car à cette époque, tout ce que Péladeau avait était le Journal de Montréal, qui venait de débuter en raison de grèves à La Presse. Ils cherchaient donc des contrats pour l’imprimerie. Gary a en imprimé quatre mille, c’était la plus grosse impression que nous n’avions jamais fait, énorme, immense. Mais malheureusement, Gary n’était pas si bon distributeur, et la plupart d’entre eux ont été laissés en piles. Il fallait toujours aller d’un magasin à l’autre, vous savez, « Voulez-vous prendre cela sur vos tablettes? »

LR: Le Metropolitan News par exemple ?

JR: Ouais, Metropolitan News était un des gros magasins, mais il y avait aussi la librairie Classics qui distribuait le Village Voice, et quand on passait là, ils achèteraient une pile entière. Rien n’y faisait, il avait toujours ces piles de magazines dans son couloir. L’appartement était au troisième étage, à côté du bâtiment Holt Renfrew, où habitait sa petite amie Melinda. Ils ont filmé The Ernie Game là-haut, dans cet appartement, et il y a cette scène, où vous regardez dans le couloir, et les magazines sont là.

AT: Donc c’est pour ça que personne ne peut en trouver une copie ? Parce qu’ils sont tous restés là.

JR: Oui, c’était un flop (feuilletant des copies de Pop-see-cul). Voici un autre article: Arthur Bardo était le critique d’art pour The Montreal Star qui a déménagé ici de New York. Il a été très rude avec la scène artistique locale, il a écrit un article pour Pop-see-cul qui s’intitulait «Pourquoi le Grand Art n’a jamais émergé à Montréal ». Il s’est officiellement tiré dans le pied.

Il y avait aussi une lettre ouverte à Leonard Cohen par Robert Hirschhorn, qui était un grand éditeur.

Le Château était vraiment contrarié à propos de cette publicité-ci. Herschel Segal était le propriétaire du Château et il soutenait le magazine. Nous avions de vrais bureaux sur Crescent Street, Sidney Rosenstone avait quelques bureaux juste au-dessus d’où Ziggy est maintenant. Donc nous avons reçu ce type de New York qui a déménagé à Montréal, Larry Schnitzer, un skinhead qui était très drôle. Nous n’avions pas d’art original sauf le logo Le Château, et c’est donc Larry qui a esquissé la chose, et nous l’avons publié… Hershel était si en colère !

LR: Donc il n’a pas aimé, mais encore une fois, il vous a dit de faire ce que vous vouliez, n’est-ce pas?

JR: Oui, c’est ce qu’il avait dit. Ici on voit Richard Meltzer, qui est connu pour son livre The Aesthetics of Rock.

LR: Avez-vous republié cet article ?

JR: Non, c’est un article inédit. Meltzer est l’un de mes meilleurs amis. Dans ce temps-là, vous savez, nous devions étaler les feuilles pour les mettre en page…

LR: Ah, nous avions l’habitude de faire pareil avec mon propre zine Fish Piss dans les années 90, je pense que nous essayions de faire la même chose à différentes époques. Un mélange de politique avec musique et culture…

JR: Oui, Fish Piss, oh wow, je lisais ça…

AT: Avez-vous déjà vu ce magazine, Pop-Cycle ? Je l’ai obtenu d’Alain Simard, il m’a confié que la raison pour laquelle ils ont choisi ce titre pour le premier et seul numéro de ce journal, était à cause de votre périodique Pop-See-Cul. Et c’était en 71, alors que votre magazine était en train de s’éteindre.

JR: Ça c’est quelque chose, Pop-Cycle.

AT: Quand il m’a parlé de ça, j’ai dit non, ça ne peut pas être vrai, il doit parler de Pop Rock Jeunesse…

JR: J’ai écrit un article en français pour Pop Rock, un tabloïd similaire publié par Coco Jacques Letendre. C’était un grand passionné de musique, et j’avais réussi à obtenir une entrevue musicale exclusive avec Robbie Robertson. Ils l’avaient dans Pop Rock, et j’avais ma version dans The Montreal Star. C’était toute une histoire en soi. Robbie vivait dans le quartier de Côte-des-Neiges, avenue Jean Brillant, avec sa petite amie Dominique. Et il a passé un hiver ici. Nous nous sommes réunis, elle m’a appelé au Montreal Star et m’a dit qu’il voulait faire une entrevue avec moi pour un projet qu’il avait en tête. Nous sommes allés à ce restaurant pour parler d’un film sur l’origine de The Band et d’autres sujets similaires. Il voulait un article pour essayer d’obtenir du financement canadien pour ce film, mais ceci lui a été refusé. Alors il est allé à Hollywood faire La dernière valse. Robbie, sachant que j’avais fait de mon mieux, m’a invité à La dernière valse gratuitement. Tout a été payé par Capitol Records. Je me souviendrai toujours de ce concert où tout le monde était là, Van Morrison, Eric Clapton, Joni Mitchell. Je n’avais jamais vu autant de cocaïne de toute ma vie. C’était tout simplement incroyable. Vous avez sans doute entendu l’histoire de Martin Scorsese qui a dû corriger sur la pellicule un rocher qui pendait du nez de Neil Young. Ils devaient le supprimer manuellement, image par image. Et je me souviens avoir pris l’ascenseur avec Eric Clapton, et Eric Clapton était appuyé sur l’ascenseur, juste comme ça. (pose) C’était vraiment de la super coke. C’était fantastique. Je me souviens de Peter Goddard du Toronto Star, nous étions les deux seuls journalistes présents. J’étais dans un coin de la pièce, vous savez, à préparer un peu de coke, et Peter n’avait jamais essayé. Il la renifle et il fait « Ah-choo! », il y avait de la coke qui volait partout… (rire). Ça a été la dernière fois que j’en ai fait avec Peter. Durant La dernière valse, je me suis dirigé vers le Cow Palace presque derrière la scène, pour regarder en contrebas, et la seule autre personne présente était Michael J. Pollard du film Bonnie et Clyde. Alors nous nous sommes assis ensemble, il avait un peu de mauvaise herbe, j’avais un peu de coke, et nous avons fait notre truc, sans même nous parler… Et quand Robbie m’a vu au cours de la répétition, j’ai dit « Comment est-ce que les choses vont ? » Et il a dit « Eh bien, ça va très bien, tout est bien arrangé, dans la poche. » (Rires). Ça se passait comme ça. C’était vraiment le sommet des années soixante-dix. De mon point de vue, et je crois que j’ai raison, lorsque les Beatles sont arrivés en Amérique du Nord, l’industrie elle-même n’était pas prête. Ils n’avaient pas assez de presses pour produire les albums. Ils ne pouvaient pas gérer la demande.

AT: C’est vrai, il semble que malgré tout ce qui s’est passé dans les années cinquante, la machine n’a pas grandi assez vite pour accommoder l’invasion britannique.

JR: Ils ont continué à hisser tous les Bobbies sur nous: Bobby Vinton, Bobby Vee, tous, et ils ont essayé de tuer le rock and roll : en mettant Chuck Berry en prison, et ils ont banni Jerry Lee Lewis à cause de son cousin de treize ans. Merde, qui remplaçait les Beatles à la première position des palmarès ? The Flying Nun. C’est ce qu’ils nous ont imposé, vous savez? Et donc, boom !

Donc, tout a commencé à accélérer, très, très vite. Nous avons eu le son de la côte ouest, nous avons eu le bruit de Boston, nous avons eu New York, The Velvets venaient de se former, et c’est dans les années soixante-dix que l’industrie elle-même a explosé en un monolithe. C’était la grande époque des chanteurs-compositeurs, les premières pierres du rock heavy. Et c’est ce qui a construit l’industrie, des personnes comme Carole King et tous ces gens-là, un auteur-compositeur-interprète après l’autre, James Taylor, je ne pouvais en supporter aucun. Mais c’est devenu une méga, méga, méga industrie. Mon ami Meltzer dit que le rock and roll s’est plus ou moins arrêté en 1968. Tout ce qui a suivi est soit de la mousse soit de la merde. Et la machine de hype était incroyable. À l’époque, les journalistes se faisaient acheter des articles.

Durant ma première semaine au travail chez The Star, j’avais écrit six textes comme pigiste pour The Gazette, de petits articles, mais j’ai fait le premier article sur Jesse Winchester, c’était la première fois qu’on parlait de lui dans les journaux. Après que les six soient sortis, j’ai finalement appelé le rédacteur en chef en demandant : « pensez-vous que je pourrais être payé pour ça ? » Et il a dit, « Oh ok, quinze dollars par texte, mon poulet. » C’est exactement ça. « – Oh, merci monsieur, merci beaucoup. »

DD: Tu étais maintenant un professionnel, non ? Lorsqu’on est payé, on est un professionnel.

JR: Exactement. Puis, en 69, j’ai décidé d’aller à Londres, c’était là que les choses se passaient. J’y ai vécu pendant six mois. À cette époque, The Stones se séparaient de Brian Jones. J’ai appelé le bureau des Stones et j’ai dit: «Je suis ici du Montreal Star, puis-je faire une entrevue avec The Stones ? », et ils n’ont pas dit non. Le secrétaire a dit: «Nous allons faire une annonce importante dans quelques semaines, laissez-moi vous mettre sur notre liste.» Et à n’y pas manquer, quand je suis allé à leurs bureaux sur Warder Street j’ai été introduit comme le représentant international, ils ont présenté Mick Taylor, et c’était la première fois que je m’entretenais avec The Stones.

AT: Saviez-vous que [la chanteuse montréalaise] Nanette Workman était à Londres à la même époque, et qu’elle a chanté sur Honky-Tonk Woman ?

JR: Et aussi sur Midnight Rambler.

AT: Vous saviez qu’elle était à Montréal avec Tony Roman et tous ces gens-là ?

JR: Tout à fait. Je connaissais très bien Tony, très bien. En mars 69, j’ai dit à The Star : «Si je vous donne une entrevue avec The Rolling Stones, allez-vous m’engager comme critique pop ?» Ils n’avaient pas de critique de culture populaire dans ce temps-là. Avec le recul, c’est vraiment le moment où tout le monde a commençé à embaucher des critiques pop. Quand il y avait des concerts, ils demandaient au critique de théâtre d’écrire sur le sujet, ou bien au critique de danse. Donc, sans surprise, j’ai été engagé en septembre 69. Le premier spectacle sur lequel j’ai écrit était The Doors au Forum et Jim Morrison était tellement ivre que The Doors n’arrêtait pas entre les chansons, ils embarquaient sur le prochain morceau, comme pour finir le concert le plus rapidement possible. Et il fallait que je rédige une critique, et le titre était «Doors Bore, but Boppers Lap It Up» (Des fans en béatitude devant des Doors ennuyeux) J’en ai obtenu, du courrier des lecteurs !

AT: Vous devez avoir reçu beaucoup de courrier haineux. J’ai lu les critiques de Led Zeppelin, The Kinks, Bowie, et les autres, comme tous ces fans… The Kinks à l’auditorium du FC Smith en 69 ou 70… Et je pensais : «Ce type doit avoir eu beaucoup d’ennemis. »

JR: C’était délicieux, j’étais le type qu’on aimait haïr. Et c’était surtout le battage médiatique autour des Kinks qui m’énervait, parce que les Kinks, pour moi, à ce moment-là… C’est simple, je préfèrais leur musique mieux que tout autre groupe de l’invasion britannique. Ça transcende le mot «classique», c’est du vrai rock and roll, vous comprenez? Leurs premiers succès ont été fantastiques, et Ray Davies, quand il a commencé à écrire sur les problèmes de société et toutes ces choses qui émergeaient, personne n’avait encore parlé de lui dans les médias. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai toujours pensé que les Beatles étaient complètement surestimés et je le crois encore aujourd’hui.

AT: Ils n’écrivaient pas de chansons pertinentes pour les gens?

JR: Les Beatles étaient un phénomène, et il y a une distinction à faire entre la musique et le phénomène. Ils ont été un phénomène incroyable, ils ont été un catalyseur incroyable, on ne pourra jamais en dire assez là-dessus. Mais en ce qui concerne les chansons, j’ai adoré leurs reprises Motown de leurs débuts, mais par la suite, leurs chansons comme « Please Please Me » et « Love Me Do » n’étaient pas des morceaux très substantiels.

Et j’ai toujours pensé que Sergeant Pepper était un album de merde, à part une chanson, «Day in the life», que jevoyais comme un chef-d’œuvre. Et ce que je commence à sentir maintenant que dans les sondages, où «Sergeant Pepper» était toujours l’album numéro un, c’était systématique ; et bien dans le dernier numéro du magazine Uncut, ils ont les deux cents meilleurs albums de tous les temps et Sergeant Pepper se retrouve au numéro vingt et un. Il a donc perdu sa popularité maintenant.

Rubber Soul était bon aussi. Je me souviendrai toujours d’une nuit pluvieuse à Montréal, c’était au mois de novembre 65 quand Rubber Soul est sorti, hein? Et je suis allé à Archambault, parce qu’Archambault avait le magasin de disques à la Place Ville Marie, j’y ai acheté Rubber Soul et j’ai aussi acheté Soul Meeting de Ray Charles et Milt Jackson. Jazz et pop. Et je me sentais tellement fier de moi-même, que je puisse aimer les deux à la fois.

Rubber Soul était un album très sophistiqué et très bon. Mais, vous savez, à cette époque The Stones ont fait des choses bien mieux, Beggar’s Banquet, Let It Bleed, ce sont des albums fantastiques. Il n’y avait rien à jeter.

AT: Avez-vous assisté à leur premier concert, en 65, à l’aréna Paul Sauvé?

JR: Certainement. C’est là que je les ai rencontré. Avril 65. Mon ami Simon Schneiderman et moi avions décidé de découvrir où dormaient les Stones. La plupart des hôtels se situaient le long de ce qu’on appelait alors Dorchester Boulevard [René-Lévesque aujourd’hui], et c’était à peu près tout. Mais nous avons frappé le motel au coin de Guy et Dorchester. On se disait, eh bien, vous savez, ils ne sont pas si connus, en fait, en Amérique du Nord, ils n’étaient pas encore très populaires. Leur plus gros succès à date était « The Last Time ». Et nous avons pensé qu’ils pourraient être dans ce motel. Nous avons essayé là, nous avons dit que nous cherchions les Rolling Stones et le type derrière le bureau, il a eu ce regard vraiment nerveux sur son visage, et il a répondu « pas de Stones ici. » Ainsi, comme on dit, nous avions trouvé une piste. Nous sommes allés au coin de la rue et nous avons atteint l’entrée de secours juste au moment où quelqu’un entrait. Et nous avons pensé, à quel étage pourraient-ils être ? Probablement au dernier étage. Nous sommes montés là-haut, et ils venaient d’arriver, nous avons vu sept portes ouvertes. Avec, vous imaginez, des morceaux de bagages. Il avaient réservé cinq chambres pour The Stones, une pour Ian Stuart qui était le pianiste et roadie, et l’autre pour Andrew Loog Oldham. Bingo, nous avions réussi notre mission ! Nous sommes rentrés pour bavarder avec chacun d’entre eux, nous étions ravis. On a obtenu leurs autographes.

LR: Vous les avez encore?

JR: Eh bien, ce qui est stupide, c’est que j’ai donné ce papier, les cinq autographes sur un seul morceau de papier, qui doit aujourd’hui partir pour des sommes astronomiques, bref, je l’ai donné à ma petite amie.

LR: Il y a pire, rappelez-vous que quand le gars de Logos a obtenu [la pellicule du] film Magical Mystery Tour de John Lennon, il y avait une note disant: « Voici, bonne chance pour tout, signé John », et il l’a jeté dans la cheminée immédiatement. C’était une autre époque…

JR: Eh bien oui, c’était comme une autre époque…

LR: Ils n’étaient pas offensés de vous voir débarquer comme ça?

JR: Non, ça ne les dérangeait pas. Ils étaient à l’aise avec ça.

LR: Ils étaient un peu plus vieux que vous, je suppose…

JR: Juste un petit peu, oui. Je me souviens que Mick était sur son lit en train de lire le courrier des fans, et Brian Jones avait commandé une boisson au service de bar, il en a pris une gorgée et il a dit: «J’ai demandé un double, idiot». Et il a continué à peigner ses cheveux, en se regardant dans le miroir. Il était tiré à quatre épingles, portait des souliers bicolores. Bill Wyman était très volubile, très, très sympathique. Il n’avait rien d’un visage de pierre, vous savez, très gentil. Charlie Watts était juste un peu fatigué, et Keith essayait sa toute nouvelle guitare western. Il venait de l’acheter. Et c’était la première date de cette tournée. J’ai entendu dire qu’ils ont composé «I can’t get no satisfaction» entre Montréal et Toronto. Différentes sources m’ont dit ça. J’ai lu tous les témoignages. Comme je l’ai dit à Keith pendant qu’il grattait, « Hé, l’homme, est-ce que tout cela est bien réel? » (Rire) Comme un vrai adolescent gêné. Et il a répondu : «Hé, nous ne sommes pas arrivés ici sans travailler fort, mon ami», très confiant.

LR: Effectivement, ça commencait tout juste à marcher pour eux…

JR: Ce qui est arrivé juste après, « Satisfaction », était certainement un grand succès.

LR: Pensez-vous que «Satisfaction» a quelque chose à voir avec leur expérience montréalaise?

JR: Je ne sais pas, je pense que le trajet de Montréal à Toronto n’a pas été très satisfaisant. Ils ont eu le spectacle de Sauvé, puis quand ils sont revenus en octobre, ils jouaient au Forum, et c’est là que l’émeute a éclaté. Ils ont dû éteindre les lumières, ils ont essayé tout ce qui était possible, les filles criaient, se jetaient sur la scène comme des sauterelles, c’était vraiment excitant. C’était vraiment, vraiment quelque chose. Et les concerts qu’ils ont donné en 66… Ils revenaient tous les ans.

J’étais là pour l’émeute de 65. C’est devenu complètement noir. Dave Boxer est venu sur scène, « Les jeunes, nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions », mais quand vous voyez des photos des concerts européens, en particulier l’Allemagne et des endroits comme ça, c’était la même réaction. Les jeunes sautent sur scène et hurlent pour The Stones.

AT: C’est ce que l’émeute était, ce n’était pas dans les rues après, non?

JR: Non. C’était l’émeute à l’intérieur.

LR: Avez-vous assisté à de nombreux spectacles durant l’été d’Expo 67?

JR: J’ai vu beaucoup de concerts durant l’Expo, j’y ai vu Leonard Cohen. Puis j’ai vu Leonard au New Penelope, venu en tant que spectateur pour Joni Mitchell. Et je les ai vus partir ensemble. La rumeur est vraie. J’étais présent !

J’avais d’abord rencontré Cohen grâce à Gary Eisenkraft. J’avais publié un livre de poésie qui se vendait à The Record Cave. Un jour, Cohen était à l’appartement de Gary et je lui ai remis une copie. Il l’a regardé attentivement et a dit: «Hé, c’est vraiment bien.» C’était donc très encourageant.

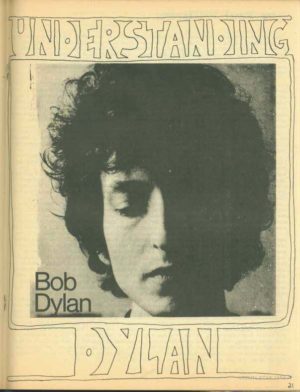

À ses débuts, Leonard jouait occasionnellement dans un groupe de country appelé The Buckskin Boys, mais je pense que la motivation qui l’a poussé à se lancer dans la musique est quand il a vu Bob Dylan, et comment il se plaçait dans les palmarès musicaux. Il s’est dit: «Voici la façon de gagner beaucoup d’argent». Parce que vous ne faites pas d’argent sur les recueils de poésie. Il a peut-être fait de l’argent avec depuis, mais ce n’était qu’une goutte d’eau par rapport au lucratif océan de l’industrie du disque.

LR: Il a fini sur Columbia, le même label …

JR: Oui. Il avait Mary Martin, la même agente qui a dirigé ce groupe qui jouait au Penelope, The Stormy Clovers. Elle a été son point d’entrée, sa connexion.

AT: J’ai entendu dire qu’ils étaient le premier groupe à avoir enregistré « Suzanne », alors il devait se dire, « Oh ouais, je pourrais creuser ce filon et rouler ma bosse sans le groupe. »

JR: Absolument. À la première critique que j’ai faite de lui, je l’ai complètement descendu. Je me souviens très bien, c’était au Théâtre St-Denis, je pense que c’était en 1970, et l’ambiance était si religieuse, lourdement respectueuse – vous savez, ils avaient mis des bougies le long de la scène, c’était comme entrer dans l’Oratoire Saint-Joseph, sauf que c’était un concert. Et il avait son groupe de country avec lui, avec Bob Johnson et les autres gars, et il m’a semblé que c’était juste du drone, du drone, du drone. Donc, ma critique disait quelque chose comme «J’attendais le moment où Roy Rogers et Dale Evans viendraient ajouter un peu de pep à cette musique country. »

À cette époque, il habitait à Montréal. Il y avait sur la rue Crescent ce café appartenant à Sidney Rosenthal, la où Ziggy’s est maintenant, et on m’a prévenu que Leonard voulait me rencontrer. C’était juste après la publication de la critique, et il était absolument furieux.

Alors je suis entré et il était là, disant: «Ce n’était pas une critique, c’était un discours de mégère», et j’ai dit: «Allons, Leonard, je pensais être drôle.» Il a dit: «Tu sais, mon groupe veut te casser la gueule. »

LR: Avait-il l’air en colère?

JR: L’air plutôt en colère… Il essayait de garder son calme, mais il parlait très fort. Des années plus tard, il m’a confié qu’il s’était fâché autant parce que sa mère lui avait demandé, « Leonard, comment se fait-il que tu aies tant de mauvaises critiques à Montréal ? » (rires)

DD: Oh, exactement ce que vous voulez entendre de la bouche de votre mère juive…

JR: C’était vraiment seulement en 1988, quand il a sorti « I’m Your Man », quand il a embrassé l’approche électronique avec des synthétiseurs bon marché, que j’ai pensé que c’était un excellent album, je pense toujours que c’est l’un de ses meilleurs albums. C’est à ce moment-là que j’ai été séduit.

DD: Vous n’aimiez pas l’album produit par Phil Spector? Vous êtes un fan de Phil Spector.

JR: Je l’aime, mais j’avais fait une entrevue avec lui à l’époque et il avait dit: « Je ne sais pas quoi penser de cet album, c’est soit un très bon album ou une vraie merde. » Il m’a confié toute l’histoire avec Spector mettant le pistolet sur sa tempe, agitant la bouteille de vin de Manischewitz dans une main, pendant qu’il buvait et faisait tournoyer l’arme dans les airs, laissant les musiciens patienter et patienter. Ça faisait partie de son secret, les musiciens étaient tellement sur les nerfs que quand ils recevaient finalement le signal de jouer, ils y mettaient toute leur âme, pour en finir le plus vite possible.

D’une certaine façon, je suis sûr que c’est ce qui est arrivé quand Spector a tiré sur cette fille, c’était digne d’Hollywood. Il était probablement en train de jouer un de ces petits jeux, et « Oups. »

Et Leonard me dit « « Phil disait: » Hé man, je t’aime » et je répondais: « Oh, je l’espère vraiment, je l’espère vraiment, Phil, j’espère vraiment. » » (rires)

LR: Vous rappelez-vous s’il y avait un sentiment de fierté locale quand la chanson « Suzanne » a explosé?

JR: Oh, absolument.

LR: Bien que peu d’autres chanteurs locaux eurent autant de succès…

JR: Non, c’était très, très difficile d’imiter Leonard. Je me souviens avoir vu au New Penelope un type qui m’avait impressionné parce qu’il avait vraiment mauvais caractère : c’était Gordon Lightfoot. Et il a joué au premier Penelope sur Stanley Street. Il avait une mine patibulaire et je me souviens de lui comme étant très intense et très bon. Pas dans le sens hippie-dippy de « intense » où chaque mot « signifie » quelque chose. Lightfoot a eu des chansons très bien enregistrées, et c’est drôle parce que quand Bob Dylan a sorti cet album « Self Portrait », il y avait quelques chansons de Gordon Lightfoot dessus. «Early Morning Rain» était là-dessus. Je pense que Lightfoot connaissait sa propre valeur, ça l’énervait vraiment de jouer dans ce minuscule petit club et il voulait juste en finir avec cette vie-là. Mais, croyez-moi, il avait toute une présence et je pensais qu’il était exceptionnel.

Je crois qu’il était tellement frustré à ce moment-là qu’il ne dépassait pas l’avenue Yorkville …

Les gens devaient percer aux États-Unis, sortir d’un marché canadien limité pour obtenir des contrats et des signatures, des agents et tout cela. Donc, jouer pour quoi, moins de 100 personnes, c’était comme une régression…

DD: Étiez-vous trop jeune pour aller dans les premiers clubs d’Eisenkraft?

JR: Oui, il y avait le cinquième amendement. J’ai vu The Lost City Ramblers, les Greenbriar, Sonny Terry et Brownie McGhee. C’était dans une sorte d ‘«espace», qu’on appelerait «loft» aujourd’hui, avec une scène. J’ai vu Pete Seeger parce que mes parents étaient proches des Gessers, chaque année nous recevions des billets pour voir Pete Seeger quand il venait, et il a toujours joué au même lieu, au théâtre Her Majesty’s, qui est maintenant la station de métro Guy.

AT: Le cinquième amendement empêchait le service d’alcool…

JR: Tout à fait.

AT: D’après ce que j’ai entendu, peu importe comment il essayait de le faire, Gary Eisenkraft n’a jamais pu obtenir un permis d’alcool…

JR: Non, il n’a jamais pu.

LR: Bien sûr, il y avait toujours des endroits comme le Swiss Hut pour prendre un verre d’alcool si l’envie se présentait. À quoi ça ressemblait là-bas ?

JR: Vous aviez des séparatistes, beaucoup d’entre eux ; vous aviez des agitateurs, comme Nick Auf der Maur. Quand, en janvier 1967, Zappa est venu à Montréal pour une période de deux semaines, ils étaient au milieu de cette longue résidence au Théâtre Garrick à New York, Gary Eisenkraft a réussi à le faire jouer au New Penelope (à côté du Swiss Hut) pendant deux semaines au début de janvier 67, et il faisait vraiment froid. Vous pouvez imaginer, toutes ces personnes de L.A ici… Il portait ce grand manteau en fourrure de raton laveur, qui était bien sûr un des accessoires fétiches de Zappa, il y a plein de photos de lui dans ce manteau en raton laveur, mais cette fois-là, il a vraiment dû s’en servir pour se réchauffer.

En face du New Penelope, il y avait une Banque Nationale, qui est toujours là, et Zappa me demandait d’y aller avec lui pour qu’il puisse encaisser ses chèques.

LR: Pour vous porter garant ?

JR: Oui, pour témoigner qu’il était le vrai Zappa. Ils se retiraient ensuite au Swiss Hut avec Don Preston, Bunk Gardner, Jimmy Carl Black, ils allaient prendre un déjeuner ou un brunch. Et je pouvais m’asseoir là avec eux … Zappa était mon héros, et il l’est encore… C’était un grand compositeur, de toutes sortes de musique, et l’un des plus grands critiques satiriques de notre siècle. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

LR: C’était vraiment tôt dans sa carrière, à l’époque de son premier LP.

JR: Oui, et Frank m’a dit très, très fièrement que Freak Out était le premier album underground à avoir été distribué dans les supermarchés de Los Angeles.

LR: Avez-vous eu ce disque quand il est sorti, ou avez-vous découvert leur existence à travers la lecture de magazines ?

JR: J’ai eu le disque. Frank était très encourageant parce que je faisais une chronique pour le journal de l’Université Sir George Williams à l’époque, maintenant Concordia – même si j’avais abandonné l’école, j’ai continué à y publier un article toutes les semaines. Une fois j’ai écrit le même article pour The Georgian et le McGill Daily, qui critiquait la nouvelle gauche. Même si je suis un gauchiste fini, je n’ai pas apprécié certaines des tactiques et stupidités qui se tramaient.

LR: Qu’en est-il de l’affaire Sir George, avez-vous écrit quelque chose autour de cette période ?

JR: La fameuse émeute informatique… J’ai écrit à ce sujet pour The Montreal Star, pour la page éditoriale. J’ai fait deux articles : le premier s’intitulait Contre la Nouvelle Gauche. Certains de mes amis de gauche -bien que je sois un socialiste fini et le serai toujours – m’ont dit « Juan, tu n’aurais pas dû le faire, c’est comme écrire une pièce anti-israélienne dans un journal arabe. » Et j’ai dit : « Oui, c’est exactement ça.» (rires)

LR: J’imagine qu’on parle de la vraie gauche, la gauche pure et dure…

JR: Oui, bien que de temps en temps ils fassent de bonnes choses. Ray Affleck, il était bon. C’était une personnalité que j’admirais.

Vous savez, à l’époque où il y a eu la Révolution tranquille, vous pouviez effectivement la voir – tout fleurissait, c’était tout à fait incroyable. Les jupes se sont raccourcies, l’église a commencé à ne plus avoir aucune influence. Je me souviens des années cinquante, et vous pouviez sentir « La Grande Noirceur », une atmosphère sombre sur fond de religion et de la politique quasi-nationaliste de Maurice Duplessis. Une fois qu’il est mort et que Jean Lesage est arrivé, tout a changé du jour au lendemain. Toute l’atmosphère s’est transformée.

Geneviève Bujold était l’une des icônes de cette époque, elle apparaissait dans ce film avec Yves Montand, La guerre est finie, et était l’un des symboles de toute la nouvelle génération.

Ils l’ont faite chanter dans la bande son de The Devil’s Toy, sur les planches à roulettes. J’avais un ami qui était dans le film, ça m’a donné un aperçu de toutes les choses qui se passaient. Ce film définissait parfaitement la jeunesse. C’était extrêmement libérateur, on les voit descendre le Mont Royal en planches à roulettes, c’est magnifique, vous voyez ! Quand elle chante, le temps est comme suspendu. En fin de compte, il s’agissait de défier un règlement municipal interdisant la planche à roulettes. Donc, tout le plaisir que vous avez étant jeune n’existe que pour une courte période de temps, jusqu’à ce que la ville le proscrive.

Quand j’ai grandi, ce sont les machines à boules qui étaient « une menace ». Il y avait cet endroit où j’allais sur Monkland, une crèmerie avec des machines de pinball dans la salle arrière. Cela n’a duré qu’un an ou deux, parce que tous les parents se sont rassemblés et ont dit: «Nous ne voulons pas que nos enfants fréquentent ce lieu malfamé». Par la suite le maire a annoncé que les machines à boules seraient autorisés seulement sur la rue Ste-Catherine, pour ne pas corrompre la jeunesse.

C’est la même chose aujourd’hui, quand vous avez quinze, seize ans, vous savez, l’affaire d’aller dans des endroits où vos parents n’auraient pas apprécié que vous alliez… Quand j’avais quatorze, quinze ans, ça ne posait pas de problème d’aller dans les clubs du centre-ville. On vous laissait rentrer, tant que vous ne créiez pas de problèmes, et que vous n’alliez pas vous rendre complètement saoûl et vomir partout…

LR: Je suppose que vous vous comportiez bien pour assister aux concerts !

JR: Oui, tout à fait, je sirotais ma liqueur ! Mais en 1967, il y avait de l’acide partout à Montréal et les gens ne faisaient que se promener dans l’errance de leurs esprits. En fait, je n’ai pas commencé à prendre des drogues avant d’arriver au Montreal Star en 1969, et même à cette époque, ce n’est qu’en 1970 que j’ai commencé à fumer du pot, et en 1973 j’ai commencé à prendre de la coke. La coke était certainement une des plus grandes drogues des années soixante-dix. Et bien sûr, avec la coke, j’ai commencé à boire.

Mais en 67, les gens tombaient comme des mouches soi-disant à cause des surdoses de LSD, c’était vraiment une ville pleine d’acide. Je me souviens d’un gars qui a publié un magazine – il a peut-être été impliqué avec Logos -, il est allé en Afghanistan pour ramener du hash. Il a fabriqué des sandales entièrement faites de hashish, il y avait juste un peu de broderie afghane par-dessus, et il a traversé les douanes avec les sandales aux pieds ! Ils n’avaient pas de chiens qui reniflaient les drogues dans ce temps-là…

Quoi qu’il en soit, en 67 il y avait un concert gratuit avec Jefferson Airplane et The Grateful Dead, en plein centre de la place Ville Marie. Sur cette splendide propriété, monumentale, dont l’architecturale a vraiment inscrit Montréal comme une ville moderne. Et c’est toujours une place magnifique. Chaque fois que je passe devant, j’en admire la beauté. Et vous aviez tous ces freaks rassemblés là, avec ces deux groupes qui à ce moment-là étaient numéro un et numéro deux du son de la côte ouest…

AT: Avez-vous vu l’un des gros concerts de Sam Gesser?

JR: Ouais, j’en ai vu un qu’il a vraiment regretté de faire : Janis Joplin. J’ai eu une entrevue avec Janis, et ça s’est déroulé dans une loge vide, juste moi et Janis, une heure avant le spectacle. À l’époque, on faisait les choses comme ça. Et donc, elle arrive avec une bouteille pleine de Southern Comfort. Je n’en avais jamais goûté avant, et c’était délicieux. C’était un agréable nectar liquoreux, et nous avons bu à peu près les trois quarts de la bouteille, il restait à peu près ça (signe)…

LR: Moins d’une once …

JR: Oui, et elle trippait comme dans le bon vieux temps, câlins, et tout ça…

LR: Est-ce que vous preniez simplement des notes pour vos entrevues de l’époque ?

JR: Non, j’avais un magnétophone. Et après le concert, elle a trébuché en bas de la scène, m’a enlacé, et a dit: «Man, écris-moi une bonne critique, man, je meurs sur scène, je vis et je meurs là, vas-tu me faire une bonne critique ? » Elle était très forte, et elle représentait beaucoup de choses à ce moment-là. Mais ce qui était arrivé juste avant, tel que je l’ai entendu dire par Ruth Gesser, c’est que quand elle a quitté le lieu de l’entrevue, un fan est venu la voir et elle lui a vomi partout dessus. (Rires)

LR: Je suppose que ce concert affichait complet…

JR: Oui, il y avait pas loin de huit mille personnes présentes. Elle avait son groupe, Full Tilt Boogie, et Ken Pierson (de Montréal) qui jouait des claviers. Je suis allé chez Ken, pas cette nuit-là, un autre soir, et quand il a ouvert son frigidaire c’était entièrement rempli de bière, uniquement de la bière. Et j’ai pensé (voix d’adolescent), « Ce type est vraiment cool, man ». Et c’était un gars très, très gentil.

DD: Il a joué sur « Pearl ».

LR: Est-ce qu’il vit encore à Montréal?

DD: Il habite sur la Rive-Sud. Nous nous parlions juste l’autre soir. Il a dit: «Si on avait su, avec »Pearl » et Janis…» Ils n’avaient aucune idée qu’elle deviendrait si emblématique, ou que le groupe exploserait comme il l’a fait. Et regardez à quelle vitesse ça a fini.

JR: Oui, quand elle est morte, d’un côté c’était un choc, mais en même temps, c’était, comment dire, pas très surprenant non plus. Au moment de l’entrevue, je l’ai trouvée beaucoup plus belle que sur les photos. Elle était vraiment rayonnante, très légèrement vêtue en dessous, les cheveux longs, très longs, et les petits boutons n’étaient pas vraiment gênants…

DD: C’était une personne authentique …

JR: Oui, c’est ce qu’elle était. Elle n’était pas une fille-fille trop soignée, et quand le Musée des beaux-arts de Montréal ont présenté une exposition sur les années soixante il y a quelques années, ils ont invité sa sœur à venir déjeuner. Sa sœur était pas mal plus jeune, et elle avait exactement la même morphologie. Des hanches vraiment sexy…

LR: Pensez-vous que Janis lui aurait ressemblé sans la boisson et les drogues? (Rires)

JR: Oui. Et j’ai eu le même sentiment en voyant Mike Hendrix, parce que j’avais vu Hendrix à l’aréna Paul Sauvé.

AT: C’était avec Soft Machine et…

DD: Our Generation a ouvert pour eux je pense ?

AT: Olivus, le groupe heavy de Bruce Cockburn, il voulait gagner de l’argent avec ce genre de hard rock, ça a duré environ trois ou quatre mois, puis pfuit ! Ensuite il a commencé sa vraie carrière.

JR: Oh ben, je lui ai donné une mauvaise critique. (Rires)

LR: Avez-vous fait une entrevue avec Hendrix quand il est venu ici?

JR: Non, non, j’ai juste vu le concert et c’était tout à fait incroyable. Je me demandais aussi combien de temps ça allait durer. J’ai rencontré les Beach Boys à l’hôtel Bonaventure en 68, et à l’époque j’écrivais occasionnellement pour le Hit Parader Magazine. J’ai fait environ trois articles, et l’un d’eux était avec Carl Wilson. Il était très, très perturbé à ce moment-là parce qu’il devait entrer dans l’armée, et il ne voulait pas, il allait se déclarer comme déserteur et il ne savait pas ce que les autres gars allaient penser de ça. Est-ce que ça ternirait leur image de groupe tout-américain? Il était très, très nerveux à ce sujet. Ça en était amusant.

J’ai passé la nuit avec The Beach Boys et la moitié du groupe : Dennis Wilson, je crois que Carl était là aussi, et ils avaient quelques types noirs qui les soutenaient. Nous étions à l’hôtel Queen Elizabeth, dans la salle de bal, ils faisaient leurs répétitions, et c’était la première fois que je goûtais à l’héroïne. Parce qu’il y avait de l’héroïne au sein les Beach Boys…

LR: Wow, « Surf’s Up » …

JR: J’ai eu l’héroïne, l’ai reniflée, et au moment où je suis sorti de l’hôtel Queen Elizabeth, juste devant le hall d’entrée, « BARF! »

DD: C’est la seconde histoire de vomi aujourd’hui (rires). En passant, as-tu déjà écrit pour Circus ?

JR: Hi hi hi !… J’y suis entré grâce à Richard Meltzer, et aussi Lester Bangs. J’ai écrit sur la scène montréalaise pour Creem Magazine. J’ai écrit pour tous ces magazines au moins une fois. Il y a eu Fusion Magazine, j’ai fait Rolling Stone, l’article sur Jesse Winchester, j’ai fait le Rolling Stone brittanique en 69, où je critique le livre de Nick Cohen qui est devenu une sorte de film. Tous ces magazines, aussi Crawdaddy…

LR: Vous souvenez-vous de l’histoire pour Creem?

JR: Si je me souviens bien, c’était un article sur la scène montréalaise. J’ai essayé de faire un peu plus culturel, sur les influences du français et de l’anglais, et bla et bla. En fait, on avait un accord avec Richard Meltzer, parce que Richard venait à Montréal chaque année, et je descendais à New York chaque année. Richard a fait une entrevue avec Mahogany Rush, et Tony Roman était là bien sûr. Tony a produit le premier album de Mahogany Rush. Et c’est alors que Frank Marino a monté la grosse histoire sur le fait de renaître en tant qu’Hendrix, et tout le tralala. Puis, des années plus tard, Frank a pleurniché, et s’est plaint : «Ce trou du cul de Juan Rodriguez a répandu cette rumeur sur moi et Jimi Hendrix, le salop. »

AT: Il construisait son propre mythe …

JR: Oui, il savait exactement ce qu’il faisait, et il était bon, il était vraiment bon. J’ai donc fait tous ces magazines. Meltzer a publié son propre magazine, qui s’appelait Ajax, il l’a imprimé sur les machines Xerox de Columbia Records, il en tirait une centaine d’exemplaires, ils étaient assez épais. Il a imprimé un article que j’ai écrit intitulé «Le père de Neil Young», sur Scott Young. C’était un journaliste sportif et il incarnait une sorte de Monsieur Toronto, de Mr Droiture. Il tenait même sa tête levée comme ça ; Mr Droiture ne pouvait pas supporter tout ce rock and roll, et quand l’ampli de Neil a lâché, il a refusé de payer pour le nouvel amplificateur.

Scott Young a écrit un livre intitulé «Face Off», qui est devenu un film canadien, dans lequel il est question d’un jeune sportif qui tombe en amour avec une chanteuse. Et soudainement, cette nouvelle recrue disqualifie sa ligue pour la saison, alors que cette chanteuse rock l’entraîne dans ses habitudes de mauvaise vie. Il est mis au banc et des trucs comme ça, ils sont en série éliminatoire, il va sur la glace, marque une série de points. Pendant ce temps, sa petite amie rock star meurt d’une overdose. Alors il bondit sur la glace, « Ce point-ci est pour elle », c’était vraiment un film de merde, c’était pas croyable. C’était une critique manquée de son fils, évidemment… Je ne supportais pas Neil Young, et je ne l’aime toujours pas beaucoup…

Je ne peux pas supporter sa voix, je ne peux pas supporter le gémissement, “Helpless, helpless, helpless”, et “A maid, a maid, a man needs a maid”, je trouve ça si mièvre et stupide ; « Old Man » est évidemment à propos de Scott Young. Je ne le supporte pas. Et je me rappelle de ce concert, je regardais toujours les spectacles depuis le côté de la scène, parce que je suis un peu claustrophobe et que je n’aime pas avoir un siège en plein milieu. Quand j’ai regardé Neil et son groupe entrer sur scène, j’ai vu qu’ils étaient complètement défoncés. Pendant ce temps, un jeune en bas disait: «Neil, Neil, Neil, est-ce que je peux avoir ton autographe?» Il était tellement gelé, il n’aurait pas remarqué le fan du tout, vous voyez le genre ? Ça a fait une critique négative. Une autre mauvaise critique que j’ai écrite était pour Led Zeppelin.

DD: Celle-là a été célèbre.

JR: En gros je dis que vous voyez les dix premières minutes et vous avez vu le spectacle en entier, parce que c’est juste de la répétition, constamment. Ils sont restés dormir pour la nuit et ils ont vu ma critique, donc ils sont passés par la chaîne locale CFCF 12 et se sont plaints, et Channel 12 les ont fait parler aux nouvelles ! Il y avait Robert Plant qui se lamentait à propos de la critique en ces termes (accent britannique) : « Ce morceau de merde ne sait pas de quoi il parle! » (Rires)

LR: Vous avez cassé leur rêve, « pété leur balloune »…

JR: Absolument. J’ai complètement pété leur balloune, j’ai lu plus tard sur un site de fans que c’est la pire critique qu’ils aient jamais reçu.

LR: Ça c’est un tout gage d’honneur, non ?

JR: Oui, c’est un gage d’honneur. Il n’y a pas longtemps, Robert Plant était en ville avec Alison Krauss pour le Festival de Jazz, et je l’ai rencontré dans la salle de presse. En tout cas, j’ai aimé l’album avec Alison Krauss, j’ai pensé que c’était fantastique. On nous a présenté, et j’ai dit à Robert: «Cette critique que vous avez eue à Montréal lorsque vous êtes venus pour la première fois, elle était assez dure, n’est-ce pas?» Il a acquiescé et j’ai dit: «Ben, c’est moi qui l’ai écrite ! » (Rires) Il a souri et a dit (accent britannique) : « Ravi de vous rencontrer, content de voir que nous sommes encore là tous les deux », c’était drôle.

LR: Je demande à tous les participants de ce projet [Montreal Underground Origins

] de nous partager leurs souvenirs du milieu des années 1970, où on a vu comme un tournant et la fin d’une époque qui avait commencé dans les années 60, notamment avec l’élection du PQ en 76.

JR: J’étais sur le Mont-Royal le jour de la Saint-Jean Baptiste, juste avant l’arrivée au pouvoir du Parti Québécois. Les passions s’embrasaient, et bien sûr nous étions complètement stone, on errait dans les rues… on aurait dit l’Enfer de Dante! Il y avait de nombreux feux de camp, les gens prenaient des sacs de vidange et les faisait sauter, boum !

LR: Étiez-vous-là à ce fameux concert où ils ont chanté Gens du Pays pour la première fois ?

JR: Absolument, j’étais à ce spectacle. Vous savez, j’ai toujours été très sympathique à la cause séparatiste, parce que je pense que c’est, de fait, un pays avec sa propre langue. Donc, je ne me suis jamais senti menacé par le séparatisme en tant que tel – les scrupules que j’ai toujours eu étaient plutôt de l’ordre de comment ils traitaient les Inuits, par exemple. La seule façon de prendre le pouls d’une société est en regardant la façon dont ils traitent « l’autre». C’est bien là que le test résidait. Àl’origine je pensais que les Québécois le passeraient haut la main, mais maintenant j’ai mes doutes. Ils sont un peu coincés avec « l’autre ». Dans le temps c’était la vague haïtienne, mais maintenant c’est la vague musulmane. Et il y a de moins en moins de québécois pure laine.

LR: À quoi ressemblait la scène musicale francophone de l’époque?

JR: Gardez à l’esprit que pendant ces dix ou onze ans où j’étais sur le coup, je devais voir tout le monde qui jouait, peu importe qui ils étaient. Et il y avait trois, quatre concerts par semaine. J’ai écrit sur Jacques Michel, critiqué Claude Dubois, tout le monde. Je ne comprenais pas un mot de ce qu’ils chantaient, mais ils adoraient voir les anglos s’intéresser à leur culture. Ils aimaient ça. C’était clairement important à leurs yeux.

Je me souviendrai toujours, en 1973, quand j’ai fréquenté les gens du Ville-Émard Blues Band, qui était un amalgame de groupes… L’un d’entre eux était le groupe qui jouait pour Robert Charlebois. Charlebois et son groupe partaient en France pour la première tournée depuis que Charlebois avait [supposément jeté dans le public] un tambour à l’Olympia, quand les Français les ont traité de « Sauvages d’Amérique du Nord » et tout ça. Ils y retournaient enfin, et ces gars de Ville-Émard ont dit : «Pourquoi ne viendriez-vous pas nous rencontrer dans une ville européenne ? » On s’est rencontrés près de Genève. Christian Saint-Roch était le batteur, un grand batteur, il m’a donné un morceau d’hash afghan très foncé, gros de même…

LR: Comme une balle molle?

JR: Ouais : « C’est pour toi, mec, pour profiter du voyage », vous voyez ? Nous avons fait le tour de la France ; vous savez, c’était comme The Magical Mystery Tour. On s’est beaucoup amusés. J’étais en quelque sorte l’initiateur de la réunion de cette bande du Ville Émard Blues Band. C’était très compliqué, rassembler dix-huit personnes avec tous ces styles différents… Ils ont joué à guichet fermé au théâtre Saint-Denis, mais c’était très difficile à obtenir dans l’ensemble. Les cigarettes Player’s ont parrainé une tournée québécoise, mais ils demeuraient un genre de groupe culte alternatif. J’ai rédigé les notes d’accompagnement de leur premier album. Je me souviens qu’un de leurs fans était Robert Lemieux, l’avocat du FLQ. Et je me rappelle qu’après l’un de leurs concerts à l’aréna Paul Sauvé, ils ont arraché ces planches de bois et nous avons joué au hockey avec une bière vide. L’arbitre était Robert Lemieux en personne, l’avocat séparatiste. On a vécu beaucoup de bons moments. J’ai pris beaucoup de drogues avec eux, pris la meilleure mescaline… Et même à Paris, Bill Gagnon, le bassiste, qui était un bassiste libre, libre, je le trouvais très bon… Il m’a donné une sorte de somnifère pour Paris, disant : « Nous devons nous battre maintenant. Et si tu te bats, si tu te bats, tu seras vraiment très high, man ! »

LR: Si vous ne vous endormiez pas…

DD: Peux-tu nous parler un peu de ton histoire et de ton amitié avec Pag (Michel Pagliaro)? Je sais que vous êtes très proches…

JR: Je l’ai découvert au début des années soixante-dix. Je connaissais les hits anglais, et par la suite je suis passé à travers tout le répertoire musical. Il dirigeait un studio dans le Vieux-Montréal et il commandait cette coke qui était incroyablement bonne. Nous parlions toute la nuit, la nuit entière, il me jouait des tonnes de morceaux. Il venait chez moi quand j’habitais sur Atwater, aussi pour la soirée complète, puis il était capable de rentrer chez lui très discrètement dans sa Cadillac, très tranquillement. En terme de succès musical, il était très gros à l’époque, il passait beaucoup de ses nuits dans le studio.

En vérité, j’ai souvent pensé qu’il était le meilleur rock and roller que j’ai jamais entendu, quand il était en forme. Je pense que son dernier album Sous peine d’amour est magnifique. Incroyable, incroyablement bon. Mais le truc avec Pag, c’est qu’il n’a soit pas eu le bon management, ou alors il n’a pas su dépasser son incorrigible timidité.

Il est allé à Los Angeles, Meltzer l’a rencontré, Meltzer l’a adoré, il aurait fait n’importe quoi pour lui, mais ça n’a pas cliqué. Même aujourd’hui, je ne sais pas si c’est le rapport à la foule ou quoi, mais les connexions n’ont pas fonctionné. Ces hits qu’il avait en anglais, comme « Some Sing, Some Dance » ou « Rain Showers », ont été joués sur les stations de radio de la côte Est. C’étaient des chansons culte, mais elles ne dépassaient pas la trente-sixième ou la quarante-deuxième position des palmarès, bien qu’il ait un pied là-bas et que tous les critiques, la clique des gens que je connaissais l’adoraient . « On en veut plus, donnez-nous en plus! » Pour une raison obscure, les conditions n’étaient pas réunies. On ne saura jamais pourquoi.

Je me rappellerai toujours, en 1976, nous sommes allés à une game de hockey, c’était la nuit où le Parti-Québécois a remporté l’élection. Montréal jouait contre les Blues de St-Louis, mais le long de la petite bande, là où ils avaient les scores affichés, le décompte des voix électorales était donné toutes les dix minutes. À la fin de la partie de hockey, Pag a dit: «Merde, man, c’en est fini pour moi ici. Tout est fini. »

Donc on s’est dit « Allons chez Marty », Marty Simon, le batteur, qui habitait sur la rue Stanley. Pag a pris un énorme sac de coke, je veux dire un vraiment gros sac de coke, vraiment immense, il l’a déposé sur la table à café de Marty, et nous ne sommes pas partis avant d’avoir tout fini. Et laissez-moi vous dire qu’il y en avait ! Il craignait un revers de carrière parce qu’il n’était pas pure laine, ce qui était une chose vraiment importante à ce moment-là – vous savez, des carrières entières se construisaient sur les valeurs séparatistes d’un artiste.

LR: Donc vous avez vu le grand exode ?

JR: Oui, absolument, j’ai même dû déménager à Toronto quand The Star s’est mis en grève. J’y ai écrit pour quelques magazines canadiens, des magazines spécialisés.

DD: Comment te sentais-tu, politiquement parlant ? À l’époque, être à Toronto a dû t’enlever un poids des épaules….

LR: Mais vous réalisez aussi que vous êtes à Toronto…

JR: Exactement, je détestais Toronto, je détestais la façon d’y vivre. J’y ai vécu parce que mon ami Chris Haney, qui a co-inventé le Trivial Pursuit, était un de mes collègues à la Gazette, et il a dit: « Donne une chance à Toronto, donne donc une chance à Toronto ». L’ambiance était vraiment tendue à la Gazette et il a dit « Juan, si tu es capable d’absorber toute cette merde, tu dois vraiment l’aimer. » (Rires) Puis il a dit, « Je quitterai cet emploi de toute façon, mais si tu pars maintenant, je vais partir avec toi. » Et je suis monté aux bureaux, j’ai annoncé mon départ avec deux semaines de préavis ; ils avaient un agent de sécurité posté juste à côté du bureau qu’on a appelé « la garde de Juan » (Rire).

Puis, dès que The Star s’est remis en marche, je suis revenu.

(Note de la rédaction: Le Montreal Star a fait faillite et a fermé ses portes peu de temps après la grève mentionnée, et Juan Rodriguez a depuis écrit régulièrement pour la Montreal Gazette.)

Nanette étant originaire de Jackson.C'est du moins ce qu'elle raconte dans son autobiographie.