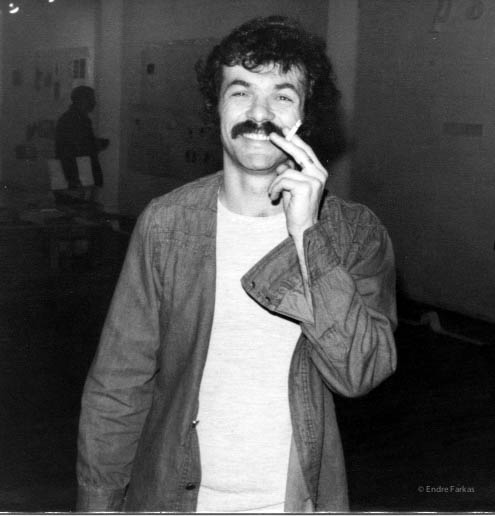

Endre Farkas, Montréalais et Poète de Véhicule

Endre Farkas est arrivé à Montréal lorsqu’il était enfant, après que lui et ses parents (des survivants de l’Holocauste) se soient échapés au cours de la révolte hongroise de 1956. Il est une figure bien connue et hautement respectée de la scène littéraire montréalaise, attirant l’attention de la ville comme l’un des poètes de Véhicule —le groupe de poètes qui tenaient régulièrement des séances de lecture de poésie au centre d’artiste Véhicule Art au milieu des années 1970. Il a aussi enseigné la littérature au Collège John Abbott depuis les années 1970 et est resté très actif en écriture, en performance, en édition et en publication de poésie et d’œuvres littéraires dans la ville et ailleurs.

Parmi les 11 livres de poésie et de pièces de théâtre qu’il a lui-même publiés, les titres ont été traduits en français, espagnol, italien, slovène et turque. Il a édité plus récemment (avec Carolyn Marie Souaid) Language Matters: Interviews with 22 Quebec Poets. Il a été lu et a performé largement à l’international, et a innové des pièces interdisciplinaires avec des musiciens, acteurs, danseurs et autres poètes en direct et à la radio à travers le Canada et l’Europe. Son videopoème Blood is Blood, co-écrit/produit avec Carolyn Marie Souaid, a remporté le premier prix au Festival international de poésie et de cinéma de Berlin en 2012. Son roman Never, Again sera publié en 2016, et il travaille actuellement à la conversion de l’une de ses premières œuvres, Murders in the Welcome Café, en une pièce de théâtre-video.

Après avoir participé à notre table ronde au Festival Metropolis Bleu au printemps 2015, nous nous sommes rencontrés à l’été pour parler de ses années d’école et du développement de sa carrière littéraire dans le Montréal des années 1970.

Tout comme plusieurs des personnes interviewées pour ce projet, Endre s’était connecté à la scène « underground » à Montréal lorsqu’il était étudiant dans les années 1960, profitant de concerts de groupes musicaux tel que The Fugs et Sidetrack au New Penelope Café tout en étant occupé à prendre part à l’occupation ayant mené à l’infâme Affaire Sir George à l’Université Sir George Williams (aujourd’hui l’Université Concordia).

Il a grandi dans le secteur « St-Urbain » (avant qu’il soit communément appelé le Plateau ou le Mile End), sur l’avenue du Parc, sur le côté Ouest entre Fairmount et St-Viateur. Avec deux parents qui travaillaient, il était de ce qu’on appelait alors les « enfants à clé », allant à l’école avec une copie de la clé de la maison parce qu’il arrivait à la maison habituellement avant ses parents qui travaillaient. Il est allé à l’École secondaire Baron Byng (où se trouve maintenant le Sun Youth charity), où plusieurs des écrivains juifs les plus connus de Montréal, tel que Mordecai Richler, étaient allés. Il se souviens jouant dans les ruelles après les heures d’école pour passer le temps avant le souper, ou au Mont-Royal ou au Fletcher’s Field (aujourd’hui le Parc Jeanne-Mance), mais certainement pas le Parc Outremont (qui est encore quelque peu reservé aux résidents des alentours), ou plus tard allant à une salle de billard sur la rue Clark près de Rachel.

Contrairement à l’époque de l’après-Loi 101, Farkas explique que dans son temps, plusieurs immigrants de sa génération finissaient dans les écoles anglophones plutôt que francophones pour la principale raison que les écoles francophones étaient réservées aux Catholiques, tandis qu’à peu près tout le monde pouvaient s’inscrire (gratuitement) dans une école protestante.

Louis Rastelli a discuté avec lui à l’été 2015.

…

LR: Une fois entré à l’université, avez-vous commencé à écrire de la poésie et vous-êtes vous senti écrivain avant l’université ou l’êtes-vous devenu avec le temps?

EF: Non, rendu vers la fin du Secondaire, on avait déjà grimpé l’échelle du succès, nous vivions à Chomedey.

LR: C’était l’un des premiers quartiers de banlieue où ont déménagé les Mile-Endois.

EF: Ainsi que Park-Ex, Côte-St-Luc, Hampstead – les vrais riches – les nouveaux riches, en quelque sorte la nouvelle classe moyenne s’est déplacée vers Chomedey. Vous pouviez encore y acheter une maison avec votre salaire. Alors je suis allé au Secondaire à Chomedey et j’étais un sportif, au fond.

LR: Je ne l’aurais pas deviné! Et vous êtes devenu un poète accompli plus tard.

EF: Bien, j’ai toujours aimé le soccer. Mais j’ai connecté – c’était aussi le début des drogues – j’ai connecté avec celui qui était probablement l’enfant le plus intelligent à l’école, Mark, à Chomedey High. Il était brillant; il était aussi un garçon mesurant 5’5’’ avec une barbe et jouant au football. Un enfant juif qui lisait Nietzsche, les Beats et grâce aux sports, on a connecté et je n’étais pas aussi intelligent que lui mais je n’étais pas aussi stupide que les sportifs. Il m’a introduit aux poètes Beat, alors j’ai commencé à les lire un peu mais je n’étais pas certain de comprendre de quoi ça parlait.

Puis vinrent le pot et le hash. J’avais 16, 17 ans. Je l’ai essayé et ai commencé à l’aimer, et l’une des choses qui me sont arrivées était que j’ai commencé à écouter de la musique et que n’ai tué personne. Alors j’ai commencé à lire et il écrivait sa prose décousue un peu à la Kerouac, et on écoutait Dylan et plus tard les Beatles, The Doors et on a commencé un magazine littéraire par nos propres moyens—on a publié environ quatre numéros. Ça s’appelait The Ostrich (tr. : « L’autruche »). Notre recherche a démontré que l’autruche, contrairement à la croyance populaire, ne rentre pas sa tête dans le sol à l’approche du danger. En fait, c’est la créature qui ressent le danger la première.

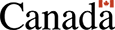

Quand j’ai terminé le Secondaire, j’ai eu un boulot de rédacteur des nouvelles sportives grâce à mon talent. J’étais leur reporter assigné au soccer ethnique. Plus tard, j’ai utilisé mon laisser-passer pour aller interviewer John Lennon lorsqu’il était ici pour le bed-in. J’étais là, mais j’ai quitté tôt, le soir où ils ont enregistré Give Peace A Chance, alors j’ai manqué ça. J’aurais pu être là-dessus avec ma mauvaise voix.

J’avais une photo de lui qu’il a signé mais je ne peux la retrouver.

Extrait du fanzine Ostrich, une contribution de la part de John Lennon lorsqu’il était à Montréal pour son sit-in.

LR: Alors vous aviez déjà commencé à écrire durant vos dernières années de Secondaire et au cours de votre dernière année de Secondaire et grâce au pot et au hash, le gars s’intéressait aux Beats alors j’imagine que l’on ne vous avait pas enseigné les Beats, sous quelque forme que ce soit, à l’école à l’époque…

EF: Oh non. Je ne sais même pas comment Mark a pu mettre la main là-dessus, et sur Nietzsche.

Autour de 1966, lorsque j’ai commencé à l’Université Sir George, dans mon cours d’Introduction à la Littérature Canadienne, considéré comme un cours Mickey Mouse enseigné par Michael Gnarowski, un ami de Louis Dudek, j’ai été introduit à l’œuvre de Leonard Cohen, A.M. Klein, et Irving Layton. Je me suis dit Hey! Ces gars sont de mon quartier! Il semblait possible d’être écrivain à Montréal, surtout si tu étais Juif. (Rires.)

LR: Alors cela est un peu bizarre—certains diraient qu’il y a là un défi à surmonter, mais vous y avez plutôt vu un avantage, comme « hey, il y a ici une niche pour moi. »

EF: Je me suis tout simplement dis Hey, ils écrivent sur le quartier. Klein et Layton tout particulièrement—ce fut une révélation.

LR: Tout particulièrement après avoir été gavé de force de Shakespeare et de poésie victorienne.

EF: Ouais, et les Romantiques et principalement de littérature américaine. À l’époque nous avions beaucoup de professeurs américains à cause de la guerre du Vietnam et des réfractaires, mais leur attitude était telle que le Canada n’avait pas de littérature. Je me souviens de l’un d’eux en train de me demander: Où est ton Hemingway, où est ton Faulkner?

LR: Ma foi. Je sais que le Canada a été dénigré pour son nombrilisme et pour n’écrire que sur lui-même, pour être obsédé par la question de l’identité.

EF: Ça c’est venu plus tard. Ça c’est venu plus tard. La plupart du temps à l’époque cétait encore colonial, l’idée prédominante était: comment le Canada peut-il encore être intéressant si tu dois encore aller aux Etats-Unis pour réussir, ou en Grande-Bretagne. C’est ce qu’a fait Richler et si tu restais ici et écrivais, tu n’était personne. Plus tard, j’ai eu Richler comme professeur, il a enseigné à Concordia. Son enseignement consistait à s’asseoir et à bavarder et à nous sortir pour prendre un verre après.

LR: Fumait-il en classe?

EF: Nous le faisions tous.

LR: Alors il y avait un cendrier sur le bureau?

EF: Ça, tu peux le dire! Mais ce que ces gars-là m’ont appris c’est que tu peux écrire au sujet du monde qui t’entoure, et c’est intéressant. Une partie de moi a développé un intérêt pour les arts d’ici parce que ça se passait sous nos yeux—et que je pouvais en faire partie, et personne ne disait « non, tu ne peux pas. ».

LR: Y avait-il le sentiment que Montréal était marginalisée, étant donné qu’il s’agissait, comme aujourd’hui, d’une communauté minoritaire?

EF: Jusqu’à la fin des années 1960, Montréal était le centre de la littérature canadienne de langue anglaise. Louis Dudek était ici, Scott était ici, Smith était ici indirectement, Hugh McLennan.

LR: Et c’était la métropole du Canada avant que Toronto ne nous dépasse. Les années que tu passais à l’Université avaient un effet transformateur sur la ville et sur les Universités à travers l’Amérique du Nord en général. Étiez-vous là pendant les émeutes des ordinateurs (Computer Riots)?

EF: Non, je faisais parti de l’occupation. (Rires.) Il y avait deux types d’occupations là-bas. La première était celle des étudiants noirs. Ils ont occupé les étages des ordinateurs, et peut-être une semaine plus tard, les étudiants blancs – en solidarité – ont occupé la cafeteria. On a occupé le salon des professeurs de la faculté – c’est à ce moment-là que les professeurs se sont retournés contre nous: quand ils ne pouvaient plus avoir accès à leur alcool. Alors je faisais partie de cette occupation—juste comme corps d’émeute, je ne faisais pas partie des dirigeants.

LR: Et comment cela fonctionnait-il ? Deviez-vous réellement y passer la nuit un certain nombre de jours?

EF: Ouais, on s’est installé, on a amené nos sacs de couchage.

LR: Et les coureurs vont chercher la nourriture?

EF: Bien, on pris le contrôle de la cafeteria alors nous fournissions la nourriture, mais il y avait de la flexibilité pour aller et venir. Ce n’était que vers les derniers soirs, lorsqu’il y avait la rumeur qui courrait que les policiers étaient sur leur chemin, que les allées et venues furent contrôlées.

LR: Alors, ils ne faisaient pas appel aux brigades anti-émeutes à l’époque? Comme pour le mouvement étudiant du carré rouge en 2012?

EF: Oh, non. C’étaient des policiers réguliers et personne, au Canada, n’a connu ce genre de problème auparavant et de ce que je rappelle, on entendait différentes pièces d’information mais supposément il y avait un compromis sur est-ce que les étudiants allaient avoir le droit de repasser les examens.

LR: Ça c’était l’histoire des étudiants noirs, la plainte qu’ils avaient fait au sujet du professeur qui les faisait échouer tous.

EF: Oui. Et puis les policiers ont commencé à entrer lorsque nous pensions que tout était terminé, et que c’était négocié, et que les étudiants noirs avaient commencé à jeter des choses à l’extérieur du centre des ordinateurs, pas tant les ordinateurs que les cartes à perforer—celles-ci contenaient les thèses des étudiants, vous savez. C’est là que vous pouviez entendre d’en bas d’autres étudiants crier « tuer les nègres! »

LR: Oh alors il y a avait une contre-manifestation? Tout comme aujourd’hui, il y a un noyau d’étudiants qui ne veulent qu’étudier et ne pas avoir affaire avec la merde politique.

EF: Oui, et n’interfère pas avec mon droit à l’éducation même si cela signifie que je doive la payer plus chère. On retrouvait habituellement les étudiants en Science politique, en Philosophie et les majeurs en Anglais à gauche, et à droite, les étudiants en Économie et Affaires et en génie. Cela n’a pas beaucoup changé.

LR: Aviez-vous terminé votre occupation lorsque les cartes ont commencé à sauter par-dessus bord ?

EF: Voici une sorte de dénouement en douceur des évènements… J’ai développé une diarrhée la nuit précédente, alors je suis allé à la maison parce que je ne me sentais pas bien, et la nuit suivante les policiers ont fait une descente. Alors je n’ai jamais été chopé grâce à mon estomac.

LR: Mais vous avez des amis qui ont été arrêtés je suppose?

EF: Ouais, mais ce sont principalement les étudiants noirs qui ont été arrêtés, les Blancs ont été relâchés avec un avertissement ou une amende. Les étudiants noirs ont été mis en prison. Je pense que nous étions uniques dans le sens ou c’était la première à part… Il se pourrait que ça ait eu lieu même avant les émeutes américaines.

LR: C’était en janvier, février 1968. Plus tard en 1968, il y avait celle de Kent State et tout ça.

EF: Ouais alors ça c’était unique, personne ne savait quoi faire avec ça. C’était pendant mes années de Baccalauréat – c’est à ce moment que j’ai pris quelques années off pour être un hippie sur une commune. La commune dans les Cantons de l’Est était avec d’autres artistes émergents. L’un d’entre eux a fini par être Chris Knudsen, qui a réalisé plusieurs de mes couvertures de livre, et qui est ensuite devenu enseignant à temps partiel au Département des beaux-arts.

La commune Meatball Creek Farm (tr.: de la ferme du ruisseau de la Boulette de viande), début des années 1970.

LR: Êtiez-vous complètement coupés de la civilisation?

EF: Pas vraiment, c’était dans les Cantons de l’Est, près de Waterloo, mais dans ce temps-là les routes n’étaient pas aussi bonnes alors c’était à 2 heures de route. Quelqu’un connaissait quelqu’un qui avait 1 500 hectares au-dessus d’une montagne avec une ferme abandonnée. Ils cherchaient des gens pour en prendre soin afin d’éloigner les chasseurs. Nous étions environs huit, on a eu un terrain gratuit, une maison gratuite, sans électricité.

LR: Alors vous deviez faire pousser votre propre pot et vos propres légumes!

EF: Ouais on a fait pousser de l’herbe un peu, je dois l’avouer, mais à vrai dire, il y avait une commune en bas de la route qui était davantage dans la culture de l’herbe ce qui fait qu’on se le procurait chez eux. Nous étions davantage un paquet voulant être des artistes, des artistes visuels, Chris a vécu là-haut pour un certain temps, ainsi qu’un photographe nommé Michel Bonneau. Ma petite amie à cette époque-là – et qui plus tard devint mon épouse – était danseuse. Il y avait aussi des musiciens, et alors c’était plus culturel.

LR: Alors vous aviez des carnets de croquis et des bloc-notes…

EF: Ouais et des machines à écrire. C’était intellectuel, et non un lieu de culte et c’était francophone et anglophone. C’était un mélange –c’est là que j’ai été exposé à Gilles Vigneault, Paul Piché.

LR: Vous rappelez-vous d’écrivains ou d’artistes francophones en particulier?

EF: Dans notre commune? Non. Les francophones qui étaient là étaient plus visuels. Michel était photographe, Claire était une artiste visuelle. Nous partagions tous un emploi payant. À l’auberge du coin, nous étions cinq à se relayer comme laveur de vaisselle, alors nous faisions assez d’argent pour payer la facture d’électricité, et les cinq femmes prenaient chacune une journée pour être serveuses – alors tu travaillais une journée par semaine et, collectivement, nous faisions assez d’argent.

Mais il y avait d’autres communes autour de nous qui étaient plus politiques. On s’est faits arrêtés par erreur une fois par le RCMP parce qu’ils recherchaient l’autre commune; je pense que ça s’appelait : « Québec Libre ». Notre commune s’appelait « Meatball Creek Farm » (tr. : La ferme du ruisseau de la Boulette de viande).

LR: Est-ce que c’était en 1970 lorsqu’ils recherchaient les kidnappers (de la Crise d’octobre)? Parce qu’ils se cachaient en effet dans les Cantons…

EF: Ouais. J’avais une vieille machine à écrire sur le rebord de ma fenêtre qui fonctionnait à peine que j’avais ramassé dans les dépotoirs de la ville et quand les policiers sont venus, ils l’ont confisquée parce qu’ils voulaient voir si ça correspondait à la machine à écrire utilisée pour taper les notes du kidnapping.

LR: Ils ne font plus ce genre de criminologie de nos jours; maintenant ils analysent la signature digitale.

EF: Et l’ADN. Alors on était davantage la commune hippie, pas celle de type politique. Il y en avait une autre – « Tournesol », je crois que ça s’appelait – qui était celle qui faisait pousser de l’herbe, où tout le monde se promenait nu et faisait pousser de l’herbe. Une année, je pense que c’était en ’74 juste avant que je revienne, nous savions que les Olympiques allaient avoir lieu à Montréal en ’76, alors on a décidé d’organiser les Olympiques du Meatball Creek Farm. Nous avons invité toutes les autres communes à venir et s’affronter. Le seul prérequis était que vous deviez représenter un légume—vous ne pouviez pas représenter une commune, ou un pays, alors c’était les carottes ou les navets ou peu importe. Nous avons eu des courses de sacs de pommes de terre, nous avions eu des compétitions de fumage d’herbe…

LR: Je peux imaginer comment cela se terminait.

EF: Nous avons perdu le compte. (Rires.) Pas de gagnants, pas de perdants! Pour les cérémonies d’ouverture, nous devions courir en se relayant sur le chemin de terre menant à notre maison, mais à chaque arrêt tu devais prendre une bouffée ou une bière. Puis tu continuais à courir.

LR: J’étais justement sur le point de vous demander si vous vous passiez un joint au lieu d’une torche.

EF: Ouais bien sûr! Alors cela faisait partie de nos vies alternatives. À un moment donné, nous avons fini par suivre un régime macrobiotique, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à écrire plus sérieusement.

Endre Farkas est vaincoeur de la course de sacs de pommes de terre pendant les fausses olympiques tenues parmi les communes dans les Cantons de l’Est, début des années 1970.

Ce qui a fait que, au moment où je quittai la commune, j’avais un assez grand bout de manuscrit pour entrer dans le programme de création littéraire de l’Université Concordia. Le programme venait tout juste de commencer. J’ai rencontré John McCauley là-bas. C’était le premier diplômé du programme de création littéraire, j’étais le second. C’était la première année de ce programme. Tout le programme de création littéraire consistait en un seul cours. C’était Richard Sommer qui l’enseignait; c’est là que j’ai été introduit à certaines des choses conceptuelles qu’il faisait. Si vous lisez son Blue Sky Notebook, il a là-dedans un poème, « red rocking chair eats green rocking chair, green rocking chair eats blue rocking chair…» (tr. : « fauteuil à bascule rouge mange fauteuil à bascule vert, fauteuil à bascule vert mange fauteuil à bascule bleu… »). Richard était ami avec des gens comme Gary Snyder, l’un des Beats, mais l’un des Beats plus méditatifs, plus Zen. Richard était américain et nous a introduit à ses influences non-académiques.

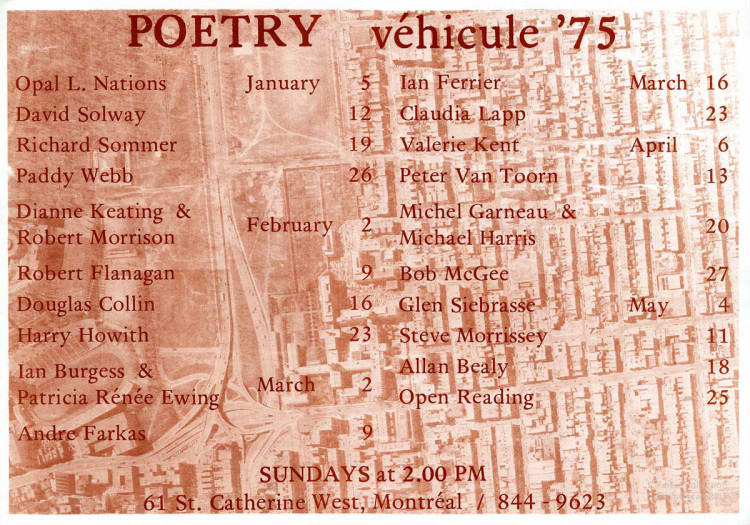

Autour de la même période, j’ai commencé à traîner là encore autour de la galerie Véhicule Art avec Artie Gold, Ken Norris, Tom Konyves. J’avais entendu parlé de la galerie Véhicule Art après avoir rencontré une collègue, Claudia Lapp, à John Abbott. Son homme à l’époque était François Déry, un artiste visuel faisant partie du collectif à l’origine de la galerie Véhicule Art. Claudia et Michael Harris étaient les premiers à organiser la série de lecture là-bas, et puis Claudia me demanda si je voulais prendre le relais. J’ai dit oui, en autant que je puisse avoir Artie avec moi pour diriger la série, parce qu’Artie en savait beaucoup plus que moi sur la scène que moi. Alors pour quelques années, nous l’avons dirigé, et nous avons y fait venir quasiment tous ceux qui avaient publié un poème. Nous y avons fait venir les poètes locaux auxquels les universités ne faisaient pas appel, ainsi que certaines des personnes qui, plus tard, ont lu à Concordia. Nous avons eu Bill Bisset, les Four Horsemen, nous étions intéressés par ceux qui étaient « différents ». Michael Ondaatje a lu à Véhicule, nous avons même eu Ann Waldman des État-Unis.

Nous avons eu Steve Morrissey, qui était alors en train d’expérimenter avec un artiste visuel pour créer « Concrete Haikus » (tr. : « Haïkus de béton »). Ils ont amené des grues dans la galerie. John McCauley s’est fait faire moulé en plastique par un artiste visuel de là-bas. Chris Knudsen travaillait sur ma bouche. Je travaillais avec des danseurs et musiciens, Marie Chouinard a performé là, et Margie Gillis.

Alors l’influence de Richard de pair avec toute l’expérimentation des artistes de la galerie Véhicule Art m’a fait sentir que l’on pouvait faire tout ce dont on voulait.

LR: Il n’y avait pas de stress quant au fait que vous deviez faire quelque chose de plus « sécuritaire » qui vous permettrait de recevoir une subvention afin de payer les factures, ou était-ce que le coût de la vie n’était pas un enjeu aussi grand dans le temps?

EF: Ouais et le loyer était ridiculement bas.

LR: Quel était, par exemple, votre premier appartement à votre retour de la commune; combien est-ce que vous payiez?

EF: J’ai vécu sur Wilson en bas de Sherbrooke, près des chemins de fer à proximité de Maisonneuve dans un 4 et demi avec ma copine, je pense que nous payions 95$ par mois? J’enseignais l’anglais aux employés du Gouvernement fédéral. C’était la grande poussée bilingue de Trudeau, alors les francophones ont reçu de l’argent pour apprendre l’anglais. Après ça, j’ai décroché un emploi à John Abbott assez rapidement. Les CÉGEP étaient tout juste en démarrage.

LR: Ouais, ils avaient besoin de beaucoup de monde.

EF: Ouais, et c’était nous qui étions là.

LR: Alors ça ne prenait pas beaucoup de travail pour payer le loyer du mois, disons le travail d’une semaine?

EF: En fait, 20 000$ par année, c’est ce que j’ai gagné la première année.

LR: Mon Dieu, c’était beaucoup pour l’époque!

EF: Ouais. Mon ami Chris (Knudsen) a acheté un triplex sur Drolet, sur le Plateau, pour 13 000$.

LR: 13 000$! Au début des années 1970.

EF: Ouais. C’était un quartier vraiment délabré, bien avant que ça devienne branché. Il a fait beaucoup de travaux dessus, je l’ai aidé.

LR: Beaucoup de littéraires se sont installés sur Drolet, Laval et dans les environs.

EF: Ouais, je pense que c’était vraiment pas cher, je regrette de ne pas en avoir acheté un moi aussi.

Mais pour revenir à votre point concernant les subventions: vous n’aviez pas à faire grand’ chose pour recevoir une subvention du Conseil des Arts du Canada à l’époque. Vous pouviez facilement recevoir 125$ pour faire venir un lecteur, ce qui représentait beaucoup d’argent pour l’époque.

LR: Qu’en est-il des années précédant cette ère, qui ne commença qu’autour des années ’72, ’73. Dans les années ‘60, avez-vous vu des lectures dans des lieux comme le Yellow Door? Je sais que vous avez mentionné le Café Prag à un moment donné, y avait-il des lectures là-bas?

EF: Ça c’était une maison de café, le Yellow Door avait sa maison de café mais c’était dédié dans le fond à la musique folk. Il y avait une maison de café et j’essaie de me souvenir du nom (Karma Café), c’était dirigé par des étudiants de Concordia de l’autre côté du Hall building, en bas. C’est là que je me souviens d’avoir entendu Artie Gold pour la première fois lors d’une soirée à micro ouvert.

LR: Je sais que nous avons parlé la dernière fois du fait que vous êtiez allé quelques fois au New Penelope, et aviez vu, entre autres, The Fugs…

EF: Ouais, mais ça c’était juste de la musique. The Swiss Hut à côté c’était plus du monde de l’âge de Leonard Cohen, comme une génération avant nous. Nous n’étions pas tant dans la boisson, nous étions plus intéressés à fumer.

LF: Et qu’en est-il du Square Saint-Louis et de Prince Arthur, avez-vous traîner beaucoup dans ce coin-là?

EF: Le Carré St-Louis, c’était là où se trouvait la scène de l’héroine au début, et il n’y avait pas de scène sur Prince Arthur. Ma tante avait un petit snack bar sur cette rue. Ce n’était pas un endroit branché.

LR: Je sais qu’il y avait un Club social polonais où se trouve aujourd’hui le Café Campus. Mazurka a malheureusement fermé ses portes il y a quelques années.

EF: Oh, Mazurka était le meilleur restaurant, on pouvait aller là et avoir un repas pas cher, manger autant de pain qu’on le souhaitait.

LR: On pouvait probablement manger là pour 50 sous ou quelque chose comme ça?

EF: C’était environ 2.50$ le repas et on pouvait rester là toute la soirée si on le voulait mais il ne s’agissait pas de lieux de rassemblement de la communauté littéraire de ma génération. Ça se passait davantage dans les cafés autour de McGill, et Véhicule Art les dimanches après-midi. Les soirs, on se rencontrait chez les uns les autres comme chez Artie ou chez moi ou chez Ken, nous habitions tous dans le coin. En fait, j’ai déménagé près d’Outremont sur Bernard, j’avais trouvé un endroit avec huit chambres pour 135$ par mois, juste pour ma femme et moi. Dans ce temps-là, vous pouviez avoir six chambres à coucher sur Le Plateau ou le Mile-End, mais ils ont tous été coupés en deux appartements.

LR: Il semble que les loyers pas chers aient agi comme catalyseur pour nombre de ces époques créatives. Au début des années ’70, il semblerait y avoir eu une explosion un peu différente d’aujourd’hui; beaucoup de ces endroits-là sont devenus des institutions durables. Évidemment Véhicule Press a pris racine là et est très établi; The Word est une institution indépendante même si elle est de petite taille. Il semble que le début des années ‘60 n’a pas eu beaucoup de cela, juste quelques années plus tôt, ça aurait été inconcevable de simplement mettre la main sur ce bâtiment et de commencer à y faire des lectures.

EF: Cela était le mouvement hippie. C’était beaucoup plus politique du côté francophone, mais du côté anglais, c’était plus culturel.

LR: Il y avait encore le sentiment de prendre en charge les affaires de notre propre génération, ça n’a pas l’air que vous cherchiez à faire le grand coup, vous sembliez heureux simplement là où vous étiez, ou du moins confortable.

EF: C’était une attitude différente. Premièrement, je suis de la génération des baby boomers. Une grande partie d’entre nous a gradué ou est devenu adulte environ au même moment, alors cela a certainement eu un effet. Nous étions aussi influencés par les mouvements aux Etats-Unis, anti-guerre et pour la paix et l’amour, c’était une belle idée à adopter. Nous n’avions pas de guerre contre laquelle résister, nous offrions un sanctuaire, alors cela faisait de nous de bonnes personnes. Alors les idées des coops, du mouvement féministe, des collectifs tels que la galerie Véhicule Art semblaient être de bonnes alternatives aux modèles hiérarchiques. Aussi, le fait que les artistes baby boomer n’avaient aucun lieu pour exposer leurs œuvres a rendu naturel pour nous de commencer notre propre lieu. Véhicule était la seconde ou troisième galerie alternative à être lancée au Canada. C’était géré comme un collectif—tout venait ensemble sur cette même base partagée, la commune, le collectif, la coop, nous travaillions ensemble, comme avec la possibilité que le monde pouvait devenir ainsi. Nous ne cherchions pas des carrières.

LR: Vous essayiez de concevoir une nouvelle façon de vivre comme artistes?

EF: Ouais. Tout ça faisait partie du jeu. Comme écrivains, nous avons aussi vu le déplacement de la culture littéraire anglaise vers Toronto, et nous ne voulions pas aller là-bas ou nous ne pouvions pas se permettre d’aller là-bas, et alors nous avons mis en place la scène ici. Mais ici, nous n’avions pas la même sorte de couverture médiatique, la même sorte de relations publiques, la même sorte de pulsion d’être national comme c’était le cas à Toronto. À la fin des années ‘60, début ’70, des gens comme Atwood, Ondaatje commencèrent à émerger; les établissements torontois les ont repoussé. Northrop Frye a parlé d’eux, et alors ils devinrent de la littérature canadienne et le reste d’entre eux restèrent en marge.

LR: Mais elle était à Montréal à McGill au début des années ‘60, et on parlait d’elle comme étant une poétesse féminine pleine de promesses.

EF: Ça c’était quand Dudek était en train de publier. Dudek n’était pas fou d’elle au début, parce qu’il n’aimait pas le style mythique, épique que cette Frye nordique publiait, alors il y avait cette guerre littéraire politique, culturelle. Dudek haïssait tout simplement ce que Frye faisait, haïssait ce que Marshal McLuhan faisait.

LR: Vraiment? McLuhan était un peu différent, c’était plus intellectuel j’imagine.

EF: Dudek était convaincu que McLuhan était un charlatan.

LR: Qu’il ne faisait que flatter les hippies?

EF: S’il était quelque chose, c’était bien un homme d’une phrase.

LR: Le médium est le message.

EF: Ça, ça en était un, et le «Village global » en était un autre, d’autres aiment ça. Dudek a écrit un assez grand nombre d’articles contre McLuhan. Canada a aussi commencé à développer un sens de l’identité, le Canada anglais se tournait vers Toronto, et Toronto disait : nous somme le centre. C’est de là qu’est venue une grande partie du ressentiment.

LR: Pensez-vous que cela ait été en partie un inconfort survenu à la suite de la crise d’octobre, parce que vous parlez de l’époque avant que Lévesque ait pris le pouvoir en 1976, je veux dire que Lévesque était définitivement un catalyseur dans l’effort visant à pousser Toronto à devenir le centre je suppose.

EF: Bien, lorsque le mouvement nationaliste a commencé au Québec, je pense que c’était une réponse, non pas une réponse négative, de la part du monde littéraire disant bien, nous devrions aussi pousser notre propre littérature, la littérature canadienne de langue anglaise. Il y avait un mouvement en support à cela et alors le développement de l’identité, la grande affaire des années ‘60 et ‘70 était: qu’est-ce que c’est qu’un Canadien?

LR: Alors vous pensez que peut-être le nationalisme francophone et sa réflexion sur soi a pu influencer le Canada à réfléchir lui aussi ?

EF: Oui, parce que le Québec était en train de dire: nous savons qui nous sommes, qui êtes-vous? Et la réponse littéraire du reste du Canada était en majorité une sympathie silencieuse. Ils ont compris et apprécié, et ils ont un peu envié la nature romantique de ces artistes qui avaient un rôle important au sein du mouvement culturel.

LR: Ainsi que tous ces événements avec Robert Charlebois, Gilles Vigneault…

EF: Oui, La Nuit de la Poésie.

LR: Des foules de dizaines de milliers et un sentiment de fierté… cela a du avoir l’air impressionnant étant donné la façon, j’imagine que certains évènements littéraires à Toronto à l’époque pouvaient être un peu ternes ou un peu moins passionnants.

EF: Oui, mais ils étaient aussi intéressants. Coach House Press était vraiment actif et intéressant, aussi House of Anansi a été mis en marche, et je pense qu’Atwood et Denis Lee étaient fondateurs. Talonbooks dans l’Ouest. Alors il y avait un mouvement pour créer une culture littéraire intéressante où tu n’avais pas besoin de quitter le pays pour réussir. Alors, une fois que ça s’est déplacé là-bas, les écrivains de langue anglaise du Québec furent laissés dans une position très étrange, isolée.

LR: Doublement isolés. Marginalisés des deux bords.

EF: Ouais, nous étions une minorité au sein d’une minorité. C’était un refrain utilisé bon nombre de fois, parce que nous ne nous sentions pas connectés à la classe dirigeante anglophone à laquelle s’opposaient les francophones.

LR: Cela ne voulait pas dire que vous étiez entièrement sympathiques à leur comportement ou leur intention à se séparer?

EF: Certains d’entre nous l’étaient. J’ai voté oui au premier référendum. Il y en avait d’autres comme moi. Je pouvais sympathiser avec eux… rendu là, j’étais familier avec l’histoire et l’idée d’un état indépendant. Je l’ai mis dans la lettre adressée à A.M. Klein que je sentais aussi que si le Québec devenait indépendant, je serais encore une fois en exil.

LR: Y avait-il le sentiment qu’il s’agissait d’une opportunité de commencer de nouveau avec un pays frais sans le bagage du Canada, parce que ayant passé du temps dans une commune, j’imagine que vous vous trouviez sur le côté gauche du spectre politique.

EF: À ce moment, je traînais chez des amis séparatistes sans problèmes.

LR: Anglais et Français?

EF: Ouais. Mon français n’était pas assez bon alors souvent, malheureusement, lorsque nous avions des discussions enflammées, ils changeaient à l’anglais et j’essayais de le dire en français mais c’était si difficile à expliquer les complexités de ce que je pensais en français que je le disais en anglais et je répondais en anglais: non, non ne parle pas en français! Mais je comprenais leurs désirs. Quand c’est arrivé au point où certains voulaient nier tous les droits aux Anglais, c’est là que j’ai commencé à avoir du mal avec ça.

LR: Alors la Loi 101 était problématique.

EF: Bien, ce qu’il y a avec la Loi 101 c’est, je continuais à la supporter parce que la culture n’en était pas exempte. Avec la Loi 101, tu pouvais encore faire de la culture dans la langue que tu voulais. Je m’en foutais si tu avais Eaton ou Eaton’s, pour moi la loi sur l’affichage était absurde. Qu’importe si c’est Chez Eaton ou Eaton’s, tu sais, c’était Eaton’s. Pour moi, dans mon point de vue de gauche, Eaton’s était un exploiteur à tous les niveaux de toute façon, alors la préoccupation apostrophique était ridicule.

LR: Qu’en est-il de la scolarité ? En tant qu’immigrant, si vous aviez immigré à la fin des années ‘70, vous auriez pu ne pas pouvoir aller à l’école anglaise.

EF: Ces choses-là me donnaient graduellement le sentiment d’être culturellement marginalisé, d’être dans une position de seconde classe et pour moi c’est effrayant. J’avais rejoint l’UNEQ, et ils sont sortis avec une déclaration disant que la littérature du Québec était uniquement Française. Alors j’étais membre d’une organisation dédiée à m’anéantir!

LR: C’est là que le nationalisme devient du nationalisme ethnique, particulièrement pour quelqu’un avec votre parcours ayant fui une situation où il n’y avait pas de tolérance.

EF: Exactement, et mes parents étant des survivants de l’Holocauste.

LR: Alors vous avez changé votre opinion un peu entre le premier référendum et le années plus tard, ça a l’air…

EF: Ouais, je les comprenais, mais je ne les supportais pas. Et j’ai pensé qu’il y avait… J’ai envoyé mes enfants à l’école française, ils sont complètement bilingues, mais même ma fille, qui n’a pas d’accent, a dit qu’il y avait des fois où parce que son nom était Harwood-Farkas, au lieu de Desaulniers ou peu importe, qu’elle sait qu’elle était exclue de certaines choses. Alors il y avait ce sentiment d’être exclu.

LF: Pour revenir à ’74-’75, les évènements de Véhicule, je suis en train de regarder des calendriers ici et c’est tout en anglais. Cependant, un peu plus tard dans le jeu, il y a des gens comme Lucien Francoeur…

EF: Bien, Lucien était un cas intéressant. Lucien était de la génération qui haïssait – bien, haïssait est peut être un mot un peu fort –n’était pas d’accord avec le mouvement nationaliste. Je veux dire il aimait tout ce qui était américain et la plupart des Lèvres urbaines –c’est Claude Beausoleil, Claudine Bertrand et une grande poignée d’autres incluant J.P. Daoust, ces gars étaient très influencés par la culture américaine. Ils étaient encore fortement des nationalistes français, mais internationalistes. J’ai connecté avec Lucien et l’ai emmené à Véhicule pour sa traduction. Gaston Bellemare, qui dirigeait le Festival de Poésie de Trois-Rivières, m’a demandé d’y organiser des lectures en anglais. J’ai commencé à faire venir des écrivains anglophones, alors ils n’y étaient pas opposés; mais des gens comme Gaston Miron étaient très hésitants à s’impliquer de quelconque manière, forme ou contenu, avec les anglophones. Il ne leur faisait pas confiance. Ces gars n’avaient pas si peur de ça, ils étaient assez confiants en leur propre monde rendu à cette époque. Pour moi, plus y’a de mélange, plus y’a de goulash, mieux c’est. Pour moi, amènes-en du mélange. Mais la confiance, il y a une douleur croissante liée à cette confiance, et dans les années ‘70 certains francophones peut-être étaient forcés de dire « Va te faire foutre, on est maître de chez nous » afin de construire cette confiance. Maintenant ils sont beaucoup moins comme ça.

LR: C’est aussi une époque tellement différente, les jeunes sont exposés au monde en ligne…

EF: Oui, et ils regardent le monde comme une possibilité, tandis qu’avant ça, si tu étais du Québec et un francophone, tu devais aller à Paris et essayer de réussir. Charlebois avait été hué hors de scène la première fois qu’il a chanté là-bas à cause du joual. Michel Tremblay, ces pièces de théâtre ont été ridiculisées à cause du joual dans Les Belles-Soeurs, et maintenant c’est le chérie des Français.

LR: Dans un sens, ça revient un peu à dire que les scènes de la poésie et de la littérature des années 1950 utilisaient l’anglais de la classe ouvrière, ou de l’argot, ou de dire « ouais », ça a du être une libération similaire dans les années 1970.

EF: Oui, le reprendre des mains des universitaires.

LR: Et du lourd passé.

EF: Ouais, et puis au Canada il y avait aussi l’autre bataille culturelle de la reprendre des mains des Américains, ou de se protéger des Américains et de leur influence. Et puis des gens comme George Bowering étaient critiqués pour avoir été influencés par les Black Mountain (North Carolina) poets, des poètes comme Robert Creely, Robert Duncan, Charles Olson, ont enseigné là. Même Irving Layton fut critiqué d’être Américain, parce que c’était un peu comme une pause de l’influence britannique, de Scott Smith et ces gars.