Les débuts de la presse alternative à Montréal, années 1970

SD : Oui, j’aimerais parler un peu de Véhicule et comment nous en sommes arrivés à ce nom. Comme Nancy l’a mentionné, c’était une galerie sur la rue Sainte-Catherine O. C’était vraiment un endroit étonnant qui avait déjà été un club – nous ne savions pas quel genre de club jusqu’à ce que nous publions un livre sur le jazz appelé, Swinging in Paradise. À l’arrière du livre, l’auteur avait indiqué l’endroit de tous les anciens clubs de jazz. Nous avons réalisé que durant toutes ces années, la galerie Véhicule avec la presse à l’arrière, nous avions travaillé dans ce club appelé le Café Montmartre. C’était un endroit très populaire dans les années 30, une sorte de Blind Pig des années 40, je suppose. Nous avions alors compris l’architecture du lieu avec ses très hauts plafonds et ses loges.

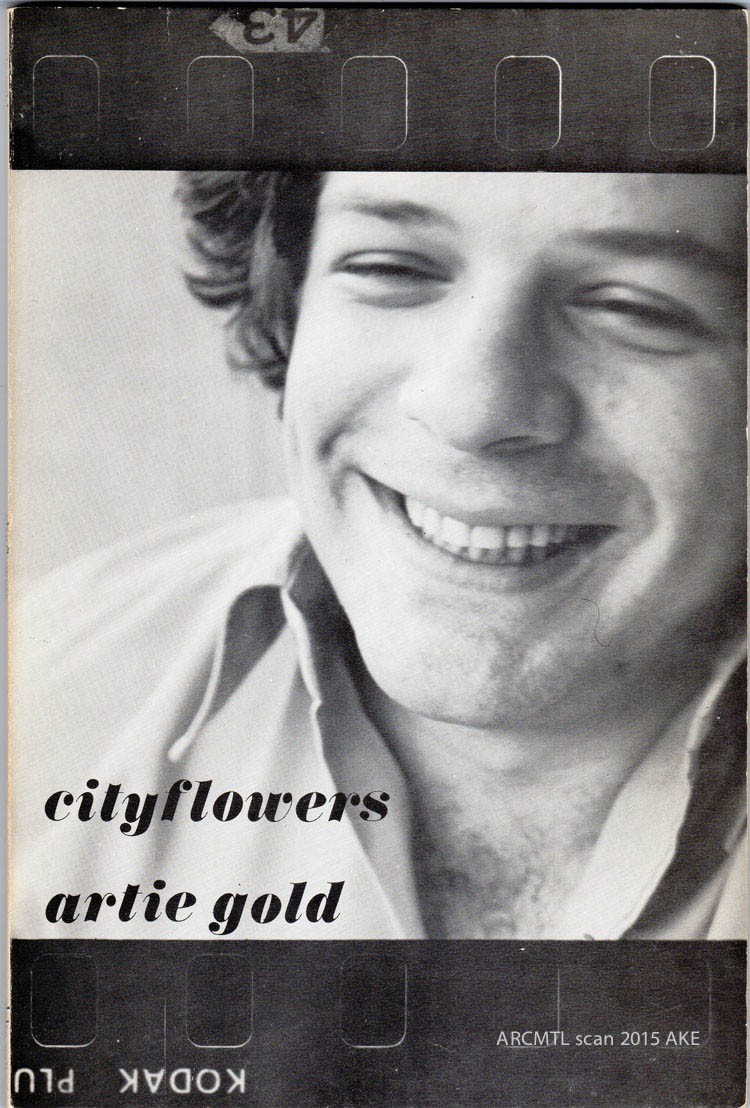

C’était un endroit idéal pour une galerie d’art autogérée. Nous arrivions le matin et nous ne savions jamais à quoi nous attendre. Il y avait toutes sortes de choses étranges et intéressantes à la galerie en tout le temps. C’était très diversifié : il y avait de la danse, des lectures de poésie sur une base régulière, c’était un endroit très stimulant. Les imprimantes se trouvaient à l’arrière. Nous imprimions un certain nombre de choses nous-mêmes, nos propres publications, mais nous avons fini par devenir l’imprimeur d’un grand nombre de petits éditeurs littéraires à Montréal. On était au courant de pas mal de choses à cause de ça parce que ça nous passait sous les yeux. En fait, en 1976, nous avions fait un petit catalogue et dans ce catalogue, j’avais remarqué que nous étions devenus les distributeurs d’environ sept ou huit petits éditeurs littéraires, comme le Cross Country Press, dirigé par Ken Norris, Jimmy Lee et une autre personne dont je ne me souviens plus. Nous avions imprimé des petits livres pour eux. En voici un très joli intitulé « Some of the cat’s poems » par Artie Gold, l’un de nos écrivains préférés.

NM : Je pense qu’il vaudrait la peine de mentionner qu’à l’époque, c’était vraiment, vraiment important pour les gens et pour la scène artistique en général, d’être très multidisciplinaire, cette idée de faire tomber les barrières de ce qui définissait un artiste visuel par rapport à un écrivain ou un artiste de la scène. Il y avait tout un mouvement qui cherchait à penser les arts de façon beaucoup plus large et c’est pourquoi la galerie avait des lectures de poésie ; c’était une tentative pour mélanger vraiment les choses. Je pense que ça l’a réussie, et ce, pour un bon moment. Il y avait de la danse et toutes sortes d’autres choses qui se passaient en même temps et dans les mêmes lieux. Il y avait beaucoup de pollinisation entre les arts.

SD : Vous savez, je n’avais pas vu ça venir. Il y avait une grande activité artistique à travers le pays, mais je pense que Montréal était très différente dans le sens que vous aviez une diversité, dès le départ. Et parce que nous étions imprimeurs, beaucoup de personnes issues de la communauté artistique ont fait affaire avec nous d’une façon ou d’une autre : affiches, catalogues…

LR : Vous produisiez des affiches pour les groupes de musique aussi ?

SD : Oui, et aussi pour les événements de galeries d’art. C’est ça qui soutenait nos opérations lorsque nous n’étions pas sur le chômage ou peu importe comment ça s’appelait. Il était difficile de faire de l’argent, mais on se débrouillait. Nous avions aussi d’excellentes relations avec nos collègues et avec les autres imprimeurs en ville avec qui nous faisions une sorte d’impression alternative. L’une d’elles était Presse Solidaire, l’imprimeur marxiste-léniniste. Ils avaient de plus grandes presses que nous et quand nous ne pouvions pas exécuter un certain travail, nous utilisait leur presse.

Ce qui est fascinant avec eux, c’est qu’ils craignaient que leur imprimerie soit attaquée par la GRC alors que les préparatifs pour les Jeux olympiques de 1976 étaient en cours. Ils ont décidé de fermer leurs portes. Ils ne voulaient pas que leur matériel soit endommagé de quelconque façon et – peut-être c’était de la paranoïa – ils ont fermé et ont envoyé tous leurs clients chez nous trois semaines avant le coup d’envoi des Jeux. C’était merveilleusement bizarre parce que nous utilisions beaucoup d’encre rouge ! C’était une époque très intéressante alors que nous étions la presse non sectaire de la ville.

LR : Vous imprimiez des publications anglophones pour la plupart ou imprimiez-vous des publications en français aussi ?

SD : Eh bien, nous avons travaillé avec Lucien Francoeur. Nous avions fait une traduction de ses écrits et lorsqu’on lui avait montré, il a dit : « Oh mon Dieu ! C’est tellement américain ». Il était très heureux de l’allure américaine du livre – nous, on ne voyait pas trop en quoi c’était américain, mais peu importe. J’ai avec moi un … c’est n’est pas celui que nous avions imprimé, mais j’ai pensé que c’était un livre de Lucien Francoeur vraiment bien fait, publié par Les Herbes Rouges, appelé Snack-bar. Il est vraiment intéressant quand on regarde l’arrière – c’était les années 70 – c’est en quelque sorte autant français qu’anglais. C’était vraiment expérimental.

LR : Le sentiment qu’on a, avec ce que l’on a parlé jusqu’à présent, mais aussi en puisant dans mon propre vécu de vétéran du milieu des petits éditeurs indépendants du début des années 80, est que les deux solitudes sont un peu moins présentes parce que je ne pense pas qu’elles pouvaient se permettre de l’être étant donné qu’elles étaient si petites. Je me demande dans quelle mesure c’était le cas. Il pouvait y avoir quelques cafés, lieux de rencontre et des lectures de poésie dans les deux langues… Quelle était la situation, à l’époque ? Est-ce que les deux communautés se mélangeaient beaucoup ?

SD : Vous savez, c’est drôle parce que d’une certaine manière – ou dû moins, du point de vue de nous, de notre imprimerie – c’est plus mélangé aujourd’hui que ce l’était alors. Non pas que nous avons plus d’argent maintenant, ni que nous pouvons échanger les droits d’impression avec nos collègues francophones, mais il me semble que nous étions très absorbés par nos petites scènes respectives. Ça se croisait parfois, mais vraiment pas beaucoup. En tant que coopérative d’imprimerie, nous avons eu ce genre d’échange; nous nous rendions des faveurs les uns, les autres, mais de façon générale, il n’y en avait pas beaucoup. Quelle était votre expérience Adrian ?

AKE : C’était une très petite communauté, ce qui avait son avantage parce que vous connaissiez tout le monde. Si vous alliez aux lectures de Véhicule Press, vous pouviez connaître tous les poètes anglophones de Montréal. Ce qui est extraordinaire, c’est que toute cette floraison s’est passée en même temps, au début des années 70. J’ai apporté un magazine réalisé par Raymond Gordy, daté de décembre 1972, des poèmes agrafés, appelés Booster et Blaster. L’idée était que si vous étiez un poète anglophone montréalais, vous pouviez facilement être publié dans le magazine, mais à l’arrière de celui-ci, vous aviez curieusement des critiques. Vous aviez donc des poètes qui critiquaient le travail d’autres poètes. Il y a aussi une déclaration au tout début qui explique ce qu’ils voulaient faire, comme s’ils pressentaient, en 1972, soit pré-Véhicule Press et leurs lectures, qu’une telle floraison allait advenir. Je vais vous lire la déclaration qui reflète également le fait que la communauté anglophone se sentait comme une minorité distincte.

« Le Booster et Blaster publie seulement des poètes montréalais, une communauté très distincte. Il y a une raison pour cela. Nous sommes des anglophones, physiquement circonscrits dans une communauté francophone beaucoup plus grande, mais une communauté qui partage paradoxalement une façon de penser majoritairement anglophone. C’est politiquement difficile et ça devrait créer une poésie avec un contenu et un engagement considérable. En un sens, ceci n’est qu’un début. Trop de poésie est aussi une critique du reste du Canada anglais. Trop de poésie au Canada anglais est une poésie d’expériences, un enregistrement sans réflexion. Ici, au Québec, cette approche est inacceptable. Nous allons être spéciaux. Ici, la grande poésie anglophone sera écrite ; non seulement elle sera confessionnelle, mais historique, traitant de la survie des réalités locales distinctes du Québec ».

Je pense que c’est quelque chose d’un peu dépassé, mais en définitive, les poètes anglophones se sentaient comme une communauté, qu’ils allaient laisser leur marque et que ça allait être bon.