Juan Rodriguez légendaire journaliste rock et son Pop See Cul

AT: Avez-vous assisté à leur premier concert, en 65, à l’aréna Paul Sauvé?

JR: Certainement. C’est là que je les ai rencontré. Avril 65. Mon ami Simon Schneiderman et moi avions décidé de découvrir où dormaient les Stones. La plupart des hôtels se situaient le long de ce qu’on appelait alors Dorchester Boulevard [René-Lévesque aujourd’hui], et c’était à peu près tout. Mais nous avons frappé le motel au coin de Guy et Dorchester. On se disait, eh bien, vous savez, ils ne sont pas si connus, en fait, en Amérique du Nord, ils n’étaient pas encore très populaires. Leur plus gros succès à date était « The Last Time ». Et nous avons pensé qu’ils pourraient être dans ce motel. Nous avons essayé là, nous avons dit que nous cherchions les Rolling Stones et le type derrière le bureau, il a eu ce regard vraiment nerveux sur son visage, et il a répondu « pas de Stones ici. » Ainsi, comme on dit, nous avions trouvé une piste. Nous sommes allés au coin de la rue et nous avons atteint l’entrée de secours juste au moment où quelqu’un entrait. Et nous avons pensé, à quel étage pourraient-ils être ? Probablement au dernier étage. Nous sommes montés là-haut, et ils venaient d’arriver, nous avons vu sept portes ouvertes. Avec, vous imaginez, des morceaux de bagages. Il avaient réservé cinq chambres pour The Stones, une pour Ian Stuart qui était le pianiste et roadie, et l’autre pour Andrew Loog Oldham. Bingo, nous avions réussi notre mission ! Nous sommes rentrés pour bavarder avec chacun d’entre eux, nous étions ravis. On a obtenu leurs autographes.

LR: Vous les avez encore?

JR: Eh bien, ce qui est stupide, c’est que j’ai donné ce papier, les cinq autographes sur un seul morceau de papier, qui doit aujourd’hui partir pour des sommes astronomiques, bref, je l’ai donné à ma petite amie.

LR: Il y a pire, rappelez-vous que quand le gars de Logos a obtenu [la pellicule du] film Magical Mystery Tour de John Lennon, il y avait une note disant: « Voici, bonne chance pour tout, signé John », et il l’a jeté dans la cheminée immédiatement. C’était une autre époque…

JR: Eh bien oui, c’était comme une autre époque…

LR: Ils n’étaient pas offensés de vous voir débarquer comme ça?

JR: Non, ça ne les dérangeait pas. Ils étaient à l’aise avec ça.

LR: Ils étaient un peu plus vieux que vous, je suppose…

JR: Juste un petit peu, oui. Je me souviens que Mick était sur son lit en train de lire le courrier des fans, et Brian Jones avait commandé une boisson au service de bar, il en a pris une gorgée et il a dit: «J’ai demandé un double, idiot». Et il a continué à peigner ses cheveux, en se regardant dans le miroir. Il était tiré à quatre épingles, portait des souliers bicolores. Bill Wyman était très volubile, très, très sympathique. Il n’avait rien d’un visage de pierre, vous savez, très gentil. Charlie Watts était juste un peu fatigué, et Keith essayait sa toute nouvelle guitare western. Il venait de l’acheter. Et c’était la première date de cette tournée. J’ai entendu dire qu’ils ont composé «I can’t get no satisfaction» entre Montréal et Toronto. Différentes sources m’ont dit ça. J’ai lu tous les témoignages. Comme je l’ai dit à Keith pendant qu’il grattait, « Hé, l’homme, est-ce que tout cela est bien réel? » (Rire) Comme un vrai adolescent gêné. Et il a répondu : «Hé, nous ne sommes pas arrivés ici sans travailler fort, mon ami», très confiant.

LR: Effectivement, ça commencait tout juste à marcher pour eux…

JR: Ce qui est arrivé juste après, « Satisfaction », était certainement un grand succès.

LR: Pensez-vous que «Satisfaction» a quelque chose à voir avec leur expérience montréalaise?

JR: Je ne sais pas, je pense que le trajet de Montréal à Toronto n’a pas été très satisfaisant. Ils ont eu le spectacle de Sauvé, puis quand ils sont revenus en octobre, ils jouaient au Forum, et c’est là que l’émeute a éclaté. Ils ont dû éteindre les lumières, ils ont essayé tout ce qui était possible, les filles criaient, se jetaient sur la scène comme des sauterelles, c’était vraiment excitant. C’était vraiment, vraiment quelque chose. Et les concerts qu’ils ont donné en 66… Ils revenaient tous les ans.

J’étais là pour l’émeute de 65. C’est devenu complètement noir. Dave Boxer est venu sur scène, « Les jeunes, nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions », mais quand vous voyez des photos des concerts européens, en particulier l’Allemagne et des endroits comme ça, c’était la même réaction. Les jeunes sautent sur scène et hurlent pour The Stones.

AT: C’est ce que l’émeute était, ce n’était pas dans les rues après, non?

JR: Non. C’était l’émeute à l’intérieur.

LR: Avez-vous assisté à de nombreux spectacles durant l’été d’Expo 67?

JR: J’ai vu beaucoup de concerts durant l’Expo, j’y ai vu Leonard Cohen. Puis j’ai vu Leonard au New Penelope, venu en tant que spectateur pour Joni Mitchell. Et je les ai vus partir ensemble. La rumeur est vraie. J’étais présent !

J’avais d’abord rencontré Cohen grâce à Gary Eisenkraft. J’avais publié un livre de poésie qui se vendait à The Record Cave. Un jour, Cohen était à l’appartement de Gary et je lui ai remis une copie. Il l’a regardé attentivement et a dit: «Hé, c’est vraiment bien.» C’était donc très encourageant.

À ses débuts, Leonard jouait occasionnellement dans un groupe de country appelé The Buckskin Boys, mais je pense que la motivation qui l’a poussé à se lancer dans la musique est quand il a vu Bob Dylan, et comment il se plaçait dans les palmarès musicaux. Il s’est dit: «Voici la façon de gagner beaucoup d’argent». Parce que vous ne faites pas d’argent sur les recueils de poésie. Il a peut-être fait de l’argent avec depuis, mais ce n’était qu’une goutte d’eau par rapport au lucratif océan de l’industrie du disque.

LR: Il a fini sur Columbia, le même label …

JR: Oui. Il avait Mary Martin, la même agente qui a dirigé ce groupe qui jouait au Penelope, The Stormy Clovers. Elle a été son point d’entrée, sa connexion.

AT: J’ai entendu dire qu’ils étaient le premier groupe à avoir enregistré « Suzanne », alors il devait se dire, « Oh ouais, je pourrais creuser ce filon et rouler ma bosse sans le groupe. »

JR: Absolument. À la première critique que j’ai faite de lui, je l’ai complètement descendu. Je me souviens très bien, c’était au Théâtre St-Denis, je pense que c’était en 1970, et l’ambiance était si religieuse, lourdement respectueuse – vous savez, ils avaient mis des bougies le long de la scène, c’était comme entrer dans l’Oratoire Saint-Joseph, sauf que c’était un concert. Et il avait son groupe de country avec lui, avec Bob Johnson et les autres gars, et il m’a semblé que c’était juste du drone, du drone, du drone. Donc, ma critique disait quelque chose comme «J’attendais le moment où Roy Rogers et Dale Evans viendraient ajouter un peu de pep à cette musique country. »

À cette époque, il habitait à Montréal. Il y avait sur la rue Crescent ce café appartenant à Sidney Rosenthal, la où Ziggy’s est maintenant, et on m’a prévenu que Leonard voulait me rencontrer. C’était juste après la publication de la critique, et il était absolument furieux.

Alors je suis entré et il était là, disant: «Ce n’était pas une critique, c’était un discours de mégère», et j’ai dit: «Allons, Leonard, je pensais être drôle.» Il a dit: «Tu sais, mon groupe veut te casser la gueule. »

LR: Avait-il l’air en colère?

JR: L’air plutôt en colère… Il essayait de garder son calme, mais il parlait très fort. Des années plus tard, il m’a confié qu’il s’était fâché autant parce que sa mère lui avait demandé, « Leonard, comment se fait-il que tu aies tant de mauvaises critiques à Montréal ? » (rires)

DD: Oh, exactement ce que vous voulez entendre de la bouche de votre mère juive…

JR: C’était vraiment seulement en 1988, quand il a sorti « I’m Your Man », quand il a embrassé l’approche électronique avec des synthétiseurs bon marché, que j’ai pensé que c’était un excellent album, je pense toujours que c’est l’un de ses meilleurs albums. C’est à ce moment-là que j’ai été séduit.

DD: Vous n’aimiez pas l’album produit par Phil Spector? Vous êtes un fan de Phil Spector.

JR: Je l’aime, mais j’avais fait une entrevue avec lui à l’époque et il avait dit: « Je ne sais pas quoi penser de cet album, c’est soit un très bon album ou une vraie merde. » Il m’a confié toute l’histoire avec Spector mettant le pistolet sur sa tempe, agitant la bouteille de vin de Manischewitz dans une main, pendant qu’il buvait et faisait tournoyer l’arme dans les airs, laissant les musiciens patienter et patienter. Ça faisait partie de son secret, les musiciens étaient tellement sur les nerfs que quand ils recevaient finalement le signal de jouer, ils y mettaient toute leur âme, pour en finir le plus vite possible.

D’une certaine façon, je suis sûr que c’est ce qui est arrivé quand Spector a tiré sur cette fille, c’était digne d’Hollywood. Il était probablement en train de jouer un de ces petits jeux, et « Oups. »

Et Leonard me dit « « Phil disait: » Hé man, je t’aime » et je répondais: « Oh, je l’espère vraiment, je l’espère vraiment, Phil, j’espère vraiment. » » (rires)

LR: Vous rappelez-vous s’il y avait un sentiment de fierté locale quand la chanson « Suzanne » a explosé?

JR: Oh, absolument.

LR: Bien que peu d’autres chanteurs locaux eurent autant de succès…

JR: Non, c’était très, très difficile d’imiter Leonard. Je me souviens avoir vu au New Penelope un type qui m’avait impressionné parce qu’il avait vraiment mauvais caractère : c’était Gordon Lightfoot. Et il a joué au premier Penelope sur Stanley Street. Il avait une mine patibulaire et je me souviens de lui comme étant très intense et très bon. Pas dans le sens hippie-dippy de « intense » où chaque mot « signifie » quelque chose. Lightfoot a eu des chansons très bien enregistrées, et c’est drôle parce que quand Bob Dylan a sorti cet album « Self Portrait », il y avait quelques chansons de Gordon Lightfoot dessus. «Early Morning Rain» était là-dessus. Je pense que Lightfoot connaissait sa propre valeur, ça l’énervait vraiment de jouer dans ce minuscule petit club et il voulait juste en finir avec cette vie-là. Mais, croyez-moi, il avait toute une présence et je pensais qu’il était exceptionnel.

Je crois qu’il était tellement frustré à ce moment-là qu’il ne dépassait pas l’avenue Yorkville …

Les gens devaient percer aux États-Unis, sortir d’un marché canadien limité pour obtenir des contrats et des signatures, des agents et tout cela. Donc, jouer pour quoi, moins de 100 personnes, c’était comme une régression…

DD: Étiez-vous trop jeune pour aller dans les premiers clubs d’Eisenkraft?

JR: Oui, il y avait le cinquième amendement. J’ai vu The Lost City Ramblers, les Greenbriar, Sonny Terry et Brownie McGhee. C’était dans une sorte d ‘«espace», qu’on appelerait «loft» aujourd’hui, avec une scène. J’ai vu Pete Seeger parce que mes parents étaient proches des Gessers, chaque année nous recevions des billets pour voir Pete Seeger quand il venait, et il a toujours joué au même lieu, au théâtre Her Majesty’s, qui est maintenant la station de métro Guy.

AT: Le cinquième amendement empêchait le service d’alcool…

JR: Tout à fait.

AT: D’après ce que j’ai entendu, peu importe comment il essayait de le faire, Gary Eisenkraft n’a jamais pu obtenir un permis d’alcool…

JR: Non, il n’a jamais pu.

LR: Bien sûr, il y avait toujours des endroits comme le Swiss Hut pour prendre un verre d’alcool si l’envie se présentait. À quoi ça ressemblait là-bas ?

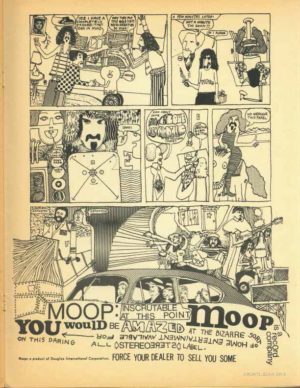

JR: Vous aviez des séparatistes, beaucoup d’entre eux ; vous aviez des agitateurs, comme Nick Auf der Maur. Quand, en janvier 1967, Zappa est venu à Montréal pour une période de deux semaines, ils étaient au milieu de cette longue résidence au Théâtre Garrick à New York, Gary Eisenkraft a réussi à le faire jouer au New Penelope (à côté du Swiss Hut) pendant deux semaines au début de janvier 67, et il faisait vraiment froid. Vous pouvez imaginer, toutes ces personnes de L.A ici… Il portait ce grand manteau en fourrure de raton laveur, qui était bien sûr un des accessoires fétiches de Zappa, il y a plein de photos de lui dans ce manteau en raton laveur, mais cette fois-là, il a vraiment dû s’en servir pour se réchauffer.

En face du New Penelope, il y avait une Banque Nationale, qui est toujours là, et Zappa me demandait d’y aller avec lui pour qu’il puisse encaisser ses chèques.

LR: Pour vous porter garant ?

JR: Oui, pour témoigner qu’il était le vrai Zappa. Ils se retiraient ensuite au Swiss Hut avec Don Preston, Bunk Gardner, Jimmy Carl Black, ils allaient prendre un déjeuner ou un brunch. Et je pouvais m’asseoir là avec eux … Zappa était mon héros, et il l’est encore… C’était un grand compositeur, de toutes sortes de musique, et l’un des plus grands critiques satiriques de notre siècle. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

LR: C’était vraiment tôt dans sa carrière, à l’époque de son premier LP.

JR: Oui, et Frank m’a dit très, très fièrement que Freak Out était le premier album underground à avoir été distribué dans les supermarchés de Los Angeles.

LR: Avez-vous eu ce disque quand il est sorti, ou avez-vous découvert leur existence à travers la lecture de magazines ?

JR: J’ai eu le disque. Frank était très encourageant parce que je faisais une chronique pour le journal de l’Université Sir George Williams à l’époque, maintenant Concordia – même si j’avais abandonné l’école, j’ai continué à y publier un article toutes les semaines. Une fois j’ai écrit le même article pour The Georgian et le McGill Daily, qui critiquait la nouvelle gauche. Même si je suis un gauchiste fini, je n’ai pas apprécié certaines des tactiques et stupidités qui se tramaient.

LR: Qu’en est-il de l’affaire Sir George, avez-vous écrit quelque chose autour de cette période ?

JR: La fameuse émeute informatique… J’ai écrit à ce sujet pour The Montreal Star, pour la page éditoriale. J’ai fait deux articles : le premier s’intitulait Contre la Nouvelle Gauche. Certains de mes amis de gauche -bien que je sois un socialiste fini et le serai toujours – m’ont dit « Juan, tu n’aurais pas dû le faire, c’est comme écrire une pièce anti-israélienne dans un journal arabe. » Et j’ai dit : « Oui, c’est exactement ça.» (rires)

Nanette étant originaire de Jackson.C'est du moins ce qu'elle raconte dans son autobiographie.