Freda Guttman, artiste et activiste vétéran de Montréal

Freda Guttman est une artiste et activiste vétérante, qui poursuit ses activités de sérigraphie et d’auto-édition, qui continue à compter parmi les habitués des foires telles qu’Expozine ou le Salon du livre anarchiste. Nous avons discuté avec elle de l’époque où elle a grandi dans un Montréal qui s’est par la suite drastiquement transformé lorsqu’elle s’est jointe au mouvement des centres d’artistes autogérés naissant à la fin des années 1960. Nous n’avons pas beaucoup parlé de sa première ascension à la gloire comme artiste : ses illustrations pour le premier livre de son compagnon de classe de McGill, Leonard Cohen, dans les années 1950, dessinées lorsqu’ils se fréquentaient brièvement. (Elle se souviens de lui comme étant plutôt réactionnaire et apolitique à l’époque, plus poussé par des objectifs de carrière personnels qu’autre chose. Elle a aussi eu la chance de connaître le légendaire poète montréalais et mentor de Cohen, Louie Dudek, à McGill, ainsi que « cette grande-gueule » d’Irving Layton.) Maintenant dans sa quatre-vingtaine, elle a récemment écrit pour le fanzine Free City Radio, au sujet de sa pratique artistique des dernières décennies, dont on retrouve des extraits ici :

« L’un des avantages d’avoir eu la chance de vivre jusque dans un âge avancé est que je peux regarder en arrière et voir ma vie dans les arts et l’activisme comme une histoire, un voyage, une qui commence avec trois faits à mon sujet à l’âge enfant : j’étais consciente d’une certaine manière d’être en opposition avec la société dans laquelle j’ai grandie ; j’étais vivement intéressée à ce qui se passait dans le monde ; et je savais que ce qui se passait dans le monde avait, d’une certaine façon, un impact sur ma petite vie.

« Cette longévité, (pour laquelle je suis reconnaissante!), m’offre l’opportunité de réfléchir sur l’intentionnalité personnelle et les processus d’engagement dans un contexte de transformation sociale et politique. …

« Au début des années 1970, j’ai réalisé des œuvres d’art qui m’ont satisfaite assez pour pouvoir me considérer artiste. J’ai suivi la marche à suivre habituelle des artistes – travailler, appliquer à des subventions, appliquer à des appels d’exposition, essayer de vendre des œuvres. Et quoique mon œuvre intégrait des thèmes féministes, ça serait exagéré de le caractériser comme étant de l’« art politique » engagé dans l’arène des luttes pour l’égalité. À l’époque, j’étais un membre du premier centre d’artistes autogéré féminin au Canada, Powerhouse, (qui est plus tard devenu La Centrale) et j’ai participé dans des groupes de prise de conscience des femmes. La libération des femmes était dans l’air, mais c’était un mouvement blanc de la classe moyenne, d’après mon expérience. De façon similaire, même si l’on a manifesté contre la Guerre du Vietnam et que certains d’entre nous ont aidé des résistants de la guerre venant des État-Unis, je vois aujourd’hui ce type d’actions comme étant des réactions à des événements sans une analyse plus approfondie de l’impérialisme historique, le néo-impérialisme, le capitalisme et le racisme, sans le développement de stratégies pour amener des transformations systémiques que l’on voit si couramment aujourd’hui. Des époques différentes, quoi !

« … En 1990, j’étais interviewée dans une revue d’art, Harbour… On m’a interrogée sur la manière dont je voyais les développements futurs de l’art politique. À l’époque, je me sentais très seule en tant qu’artiste, traitant d’enjeux politiques et essayant de placer mon travail à l’intérieur d’un cadre activiste. J’ai dit que j’espérais que dans le futur il y aurait une grande communauté d’artistes activistes dont je pourrais faire partie. Mon vœu s’est exaucé. Plus que jamais auparavant, il y existe désormais une culture de résistance riche en textures, à laquelle n’importe qui peut prendre part sans avoir à se considérer comme artiste ou sentir le besoin d’avoir une formation particulière ou une permission de faire de l’arts. …

« J’ai connu plusieurs changements de perception par rapport à ce qu’est l’art et à qui il se destine, comment il peut être commodifié et comment il peut être utilisé comme un outil puissant de mobilisation sociale pour la justice. L’art est aujourd’hui constitué d’affiches, de graffitis, d’art de la rue, de tricot, d’installations et de performances dans les espaces publiques, prenant en charge un espace et tout entreprise créative à laquelle on peut penser. Aujourd’hui, lorsqu’il y a tellement plus d’activistes/artistes impliqués dans des luttes, et utilisant différents modèles d’organisation collective, tout en faisant partie d’une communauté globale d’activistes, nous ne pouvons que nous réjouir ! … Nous sommes mieux équipés que jamais pour dire la vérité aux gens aux pouvoirs et pour rejoindre les autres. Et on a plus que jamais besoin de nous. On a besoin plus que jamais de l’art aujourd’hui. »

Ce qui suit est une transcription éditée d’une conversation entre Freda Guttman et Louis Rastelli au centre d’archives Archive Montréal à l’été 2015.

LR: Dans quelle partie de la ville avez-vous grandi ?

FG: Outremont. J’étais très différente.

LR: C’est associé avec un assez haut de gamme…

FG: Pas dans la partie où je vivais. C’était haut de gamme francophone, mais la partie où je vivais se trouvait la communauté juive, des gens qui avaient émigré à divers moments au cours du 20e siècle. Je dirais qu’ils étaient de la moyenne, de classe-moyenne. Beaucoup d’entre eux avaient des usines etc., mais c’était français et juif, et à cause des systèmes scolaires séparés, nous n’avions rien à voir avec l’un l’autre. En fait, nous nous considérions comme des ennemis, vous savez comme font les enfants, mais je n’avais jamais connu de francophone avant de devenir adulte. Je ne suis jamais allé à l’Est de Saint-Laurent jusqu’à ce que je devienne adulte. C’était comme une ville complètement différente. J’ai grandi dans un ghetto, et l’école protestante où je suis allée était entièrement juive. Je suis allée à Outremont High.

LR: Était-ce aussi hassidique qu’aujourd’hui ?

FG: Non, la communauté hassidique était très petite, je pense qu’ils sont venu ici après la Guerre [Seconde Guerre mondiale] – je ne les voyais jamais. À l’époque, personne ne portais vraiment de kipas. C’était “réussir’, tel que commencer une nouvelle vie, voilà pourquoi ils s’étaient enfuis. Ils n’étaient pas comme des immigrants juifs qui sont allés à New York et qui étaient comme des anarchistes, socialistes, activistes sociaux et qui votaient pour les syndicats, ils étaient de la classe commerçante.

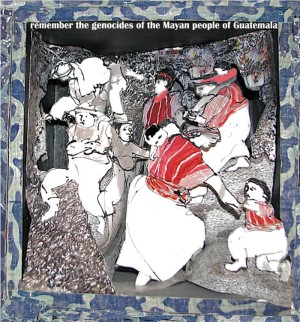

L’un des récents projets de Freda, une série d’épreuves photographiques intitulée Peoples’ History of Montreal.

LR: Vous rappelez-vous du tramway 80 sur Parc ?

FG: Ouais ! Eh bien, je suis née en 1934, j’ai 81 ans. Alors je me souviens que comme, les filles ne pouvaient pas porter de shorts dans la rue, c’était encore assez strict en ce sens. C’était un monde complètement différent.

LR: Sentiez-vous que vous faisiez partie d’une communauté Anglophone ?

FG: Il n’y avait pas d’Anglophones, juste des Juifs et des Francophones. Je parlais anglais mais pas hébreux. Ils ont essayé de me forcer à aller à l’école d’hébreux, mais je me suis rebellée – une fois j’ai déchiré mon livre d’hébreux et l’ai laissé sur un terrain et ne suis pas en classe. Quelques jours plus tard, je devais y retourner, parce que le directeur m’appela et me tendit les deux moitiés de mon livre (rires). On appelait ça du juif orthodoxe, mais il n’y avait pas beaucoup de religiosité là-dedans, et c’était une communauté très fermée.

LR: Arrivé à l’adolescence, avez-vous senti le désir de vous sauver, de fuir ?

FG: Ouais ! Je pense que j’en avais envie dès mon tout jeune âge. Je sentais que j’étais différente. Les filles des amis de mes parents avaient gradué de l’école secondaire et se sont mariées à 18 ans. J’avais 28 ans lorsque je me suis mariée et j’ai épousé un non-Juif, alors je sentais toujours que j’étais différente et je ressentais un sentiment de non-appartenance, et une volonté d’en sortir (rires). Mes deux dernières années d’école secondaire, on a déménagé à Westmount [à la fin des années 1940], et c’était la première fois que j’avais quelque chose à avoir avec des personnes non-Juives. Je me sentais un peu plus faire partie du vrai monde parce que j’ai eu à connaitre des gens qui n’étaient pas Juifs.

LR: Est-ce que la rue Sherbrooke t’impressionnait plus que disons la rue Bernard ou Van Horne ? Vous rappelez-vous du Mile-End avec les petites boutiques…

FG: Ouais ! Il y avait Ben’s qui avait des sandwiches à la viande fumée. C’était sur Van Horne, juste à côté de Wiseman où j’habitais. Et mon père était très strict concernant le fait de manger de la nourriture qui était mauvaise pour la santé, alors ma sœur et moi avions l’habitude de s’y faufiler et de manger des sandwiches (rires). J’avais l’habitude de me promener sur l’avenue Parc aux alentours de Van Horne et Bernard et d’errer dans les 5 et 10 boutiques un peu.

LR: Je suppose qu’il y avait beaucoup de commerces en gros, et de cafés ?

FG: Je ne pense pas qu’il y avait réellement beaucoup de cafés à cette époque. Je ne mangeais pas vraiment, je veux dire, j’achetais des bonbons et des trucs comme ça, mais honnêtement… Montréal s’est transformée sur tellement d’aspects…

LR: Était-ce normal pour toi d’aller à l’université à l’époque ?

FG: Non ce ne l’était pas. J’ai d’une certaine manière flâné à McGill pendant un an, m’asseyant la plupart du temps dans des cours, mais ensuite je suis allée à aux États-Unis pour étudier l’art pendant trois ans à la Rhode Island School of Design.

LR: Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’étude des arts visuels ?

FG: C’était juste quelque chose d’inné en moi que je voulais faire. Je n’avais jamais été bonne en dessin représentationnel, et je ne pensais pas que je devais être bonne là-dedans. Il y avait presque un besoin d’expression de soi parce que j’étais une personne déprimée, ça va en quelque sorte de pair avec le fait de se sentir « étranger » (outsider). Je ne savais pas à quel groupe j’appartenais et cela me satisfaisait en quelque sorte, me faisait sentir que j’avais un objectif. Je regardais les livres d’art, allais aux musées et je m’inspirais de l’art, et il s’agissait simplement d’un besoin que j’avais. Tous les choix que je faisais étaient étranges pour quelqu’un venant de ma communauté… comme ne pas me marier avant 28 ans. Je ne vivais pas à la hauteur des attentes que mes parents avaient pour moi, et j’ai souffert de cela aussi, d’une certaine manière, mais je savais que je ne voulais pas ce dont ils voulaient pour moi. Après l’école d’art, je suis allée à la formation pour enseignants au MacDonald College et c’était de la blague, mais après ça j’ai commencé à enseigner, et j’ai beaucoup aimé ça. J’ai tout d’abord enseigné à l’école secondaire Verdun où j’ai rencontré mon future époux, mais ils n’avaient jamais vu un Juif auparavant… c’était très classe ouvrière, très irlandais et écossais.

LR: Une fois que vous êtes devenu professeure, j’imagine que vos parents devaient être au moins rassurés que vous aviez une carrière ?

FG: En fait, non. Je pense que j’étais une grande déception pour eux, mais ça c’était leur problème ! Mes parents étaient inquiets pour moi et de ce qui allait arriver… vous savez, leur préférence aurait été que je marie un bon garçon juif qui avait de l’argent et que j’aie des enfants et petits-enfants.

LR: Avez-vous découvert quoique ce soit des affaires beatnik, comme des lectures de poésie dans les cafés ?

FG: Un peu. J’ai essayé de trouver le genre de personnes qui étaient comme de l’extrême-gauche, et activistes, qui s’intéressaient au monde de la culture.

LR: De 1956 à 1966, avez-vous senti que le monde avait vraiment changé ?

FG: Pour moi, ce fut le cas ! Avec l’arrivée des années 1960, je ne pouvais pas y croire ! La conformité, la séparation entre hommes et femmes… Le magazine Life publia un article dans ces eaux-là : “Johnny ne peut pas lire parce que son père fait la vaisselle” –C’était aussi extrême que cela, vraiment. Alors lorsque les années 1960 sont arrivées, j’ai fait juste comme WOW !

LR: Lorsque vous êtes revenue à Montréal, avez-vous réussi à trouver quelque scène artistique intéressante ?

FG: Non. Je ne faisais alors même pas vraiment de l’art après que j’aie gradué. Ça a pris quelques années avant que je commence à enseigner. Dans les années 1970 lorsque la galerie Powerhouse a commencé, je l’ai rejointe. J’ai enseigné un an à Verdun, et puis à Montreal High pour deux ans. Plus tard, j’ai enseigné à Concordia et puis à Dawson.

LR: Était-ce au début des années 1960 où vous avez arrêté d’enseigner et vous êtes mariée ?

FG: Ouais, et mes enfants sont nés en ’63 et ’65 et je me suis mariée deux ans plus tôt. Plus tard on a marché contre la guerre du Vietnam, j’étais impliquée dans des groupes de sensibilisation pour femmes. À l’époque, des insoumis venaient ici et mon mari faisait partie d’un groupe qui les aidait à traverser la frontière. Non pas parce qu’il y avait un danger, mais simplement pour les aider.

LR: Vous rappelez-vous des mouvements étudiants, les émeutes informatiques de Sir George (aujourd’hui l’Université Concordia) ?

FG: Je n’en faisais pas partie, mais je m’en souviens. Je pense typiquement, le mouvement des femmes était blanc et de classe moyenne, mais je ne faisais pas le genre d’activisme que je fais aujourd’hui, et mes politiques n’étaient pas si radicales. Avec les années 1960 soudainement je sentis que tout le monde était comme moi, tout un monde qui pensait comme moi.

LR: Comment avez-vous appris l’existence du tout premier des centres d’artistes autogérés, des lieux comme Véhicule ?

FG: J’étais amie avec l’un des fondateurs, et je les ai rejoints peu après que ça ait commencé. Je travaillais à Graff sur Rachel. À un certain moment je faisais beaucoup de photogravure… tu as un morceau de métal et tu le recouvre avec comme de l’émulsion et puis tu l’expose, c’est tout comme réaliser une photographie… ils avaient une belle installation pour faire ça là, mais autrement, je n’étais jamais un membre à part entière. Et ce qui était fou, était que, les produits chimiques que l’on utilisait ne sont pas vendus aujourd’hui parce qu’ils sont bien toxiques. On mettait nos mains directement dedans, et il n’y avait pas de ventilation pour les émanations…

LR: Vous avez mentionné que vous êtes assez tôt devenue membre de Powerhouse ?

FG: Ouais, Presque qu’au début et j’y étais très active. C’était sur St-Dominique au coin de l’avenue des Pins. Ça a brûlé depuis, ce bâtiment. C’était la première galerie féministe à Montréal.

LR: Quelqu’un avec qui je parlais m’a dit que tout le mouvement des centres d’artistes autogérés n’aurait possiblement pas eu lieu si ce n’était pour tout son côté féministe, et a eu lieu en partie à cause de tout le snobisme de toutes les galeries en vogue envers les artistes féminines.

FG: Je le pense aussi, beaucoup servait à contre-balancer les galeries commerciales… Où de l’art politisé pouvait être présenté. Alors, l’autre facteur était qu’il y avait du financement à l’époque, qui est aujourd’hui grandement réduit, tant pour les artistes et pour les centres d’artistes autogérés. Les centres étaient une source de beaucoup de bonnes œuvres et de créativité. Les gens appliquaient pour avoir une exposition, et il y avait un jury.

LR: À part ces gravures, vous rappelez-vous des autres types d’œuvres que vous faisiez ?

FG: Juste des différentes sortes de gravures, un peu de linogravure, de la sérigraphie, beaucoup de photogravure. Dans les années 1980 j’ai pris la décision que je ferais de l’art qui serait politique mais aussi de l’art qui resterait en galerie… J’en ai fait une très grande au sujet du Chili à Powerhouse… Il y avait un coup organisé par les États-Unis là-bas en ’53. Beaucoup de gens connaissent le Chili mais ceci était comme 20 ans plutôt, et il y avait un génocide. Ce que j’ai fait c’est de faire venir d’importants conférenciers du Guatemala et on a eu tout une poignée d’évènements, de concerts pour récolter des fonds. Vous savez… Karen Young, des gens comme ça… on a eu des conférences et toutes sortes d’évènements, juste pour pouvoir sortir de la galerie. Ensuite j’en ai fait une appelée The Global Menu (Le Menu global) et c’était à propos du système global de production de nourriture—comme qui nourrit qui ? Alors, en fait, ceux du début des années 1980…

LR: Sentiez-vous qu’il y avait une plus grande accalmie de l’art politique ou prise de conscience politique, disons après la fin de la guerre du Vietnam et le début des années 1980 ? Avez-vous eu l’impression qu’il y avait une atmosphère moins chargée politiquement qu’il n’y en avait au début des années 1980 où il y avait une grande conscience des injustices en Amérique du Sud ?

FG: Ouais, je connaissais les réfugiés ici—je travaillais avec le groupe de réfugiés du Guatemala. À Montréal, ce n’étais pas tout à fait accepté de faire de l’art politique et de parler pour les autres—ça s’appelait l’appropriation culturelle—alors, il y avait des gens critiques, mais je m’en foutais parce que je voulais être une activiste politique de cette façon. Il y en avait beaucoup plus à Toronto. C’est devenu populaire, alors dans les musées tu vois de l’art politique… mais encore, le système de l’art est aussi une business—et un qui est très corrompu ! Il se peut qu’il y ait quelques personnes—quelques vedettes—spécialement au Canada, qui est si petit.

LR: Dans les années 1970, vous étiez mère. Étiez-vous encore mariée ?

FG: Je ne suis pas restée mariée très longtemps, peut-être 6 ans.

LR: Alors où viviez-vous dans les années 1970 alors ?

FG: À NDG, et je n’avais pas besoin de m’inquiéter pour l’argent, à cause de l’entreprise de mon père. J’étais très privilégiée dans ce sens—même maintenant. Puisque j’ai beaucoup enseigné, j’ai une pension, j’ai une pension de vieillesse.

LR: C’est plus facile de parler des questions sociales aujourd’hui, que j’imagine dans le milieu des années 1970, lorsqu’il y avait beaucoup de gens qui n’auraient pas compris de quoi diable vous parliez ?

FG: Ouais, il y avait ça… Il y a des choses qui sont mieux… les gens sont plus informés, ils sont plus conscients du racisme … je veux dire certaines personnes le sont…

LR: Vous viviez dans le Plateau pour plusieurs années entre les années 1990 – 2000. Sentiez-vous que vous étiez près de vos racines, puisqu’Outremont n’est pas très loin ?

FG: Non, ces endroits sont complètement différents. J’étais proche de là où avaient vécu mes grands-parents. C’est drôle, ce qui était considéré des taudis, maintenant c’est en vogue. Je pense que quand le temps est arrivé que je déménage là-bas, cela devenait « glamour ». Il y avait un gars qui vivait en face de chez moi, qui a acheté un triplex pendant la crise de la FLQ, et il l’a payé 30 000 $ (rires) et il était fixé pour la vie !

LR: Avez-vous quelque affinité que ce soit à travers les années 1970, avec la cause séparatiste ?

FG: Non ! Je n’ai jamais été un Nationaliste—j’ai méprisé les Nationalistes !

LR: Alors, en 1976 lorsque Lévesque a remporté l’élection etc… vous ne l’avez pas vu comme une opportunité pour le changement social ?

FG: J’étais heureuse qu’il fut élu, il était quelque peu différent comme politicien—il ne semblait pas aussi malhonnête que la plupart d’entre eux—et il a bien promis de bonnes choses. Mais, je n’aime pas le Nationalisme et j’ai toujours senti que les Québécois—à cette époque, mais plus maintenant—se sentaient comme des victimes sans jamais regarder leurs PROPRES victimes—comme les autochtones—et il y avait quelque chose de complaisant (self-righteous) là-dedans… mais je ne parlais pas bien français alors, et même si je l’avais voulu, je n’aurais pas pu m’être réellement intégrée.